Am 21. Oktober 1916 wurde der österreichische Ministerpräsident Karl von Stürkgh erschossen. Sein Mörder, der Sozialist Friedrich Adler, wurde nach kurzer Haft begnadigt.

Reichsgraf Karl von Stürgkh, seit dem Jahr 1911 Ministerpräsident der "österreichischen" (cisleithanischen) Reichshälfte, hatte soeben ein spätes Mittagsmahl vollendet und trank noch einen Likör mit zwei Herren. An den spärlich besetzten Nebentischen im Restaurant des Hotels Meißl & Schadn am Neuen Markt saßen Offiziere, am Tisch des Politikers befand sich ein Bruder des 1912 verstorbenen Außenministers Baron Aloys Lexa von Aehrenthal.

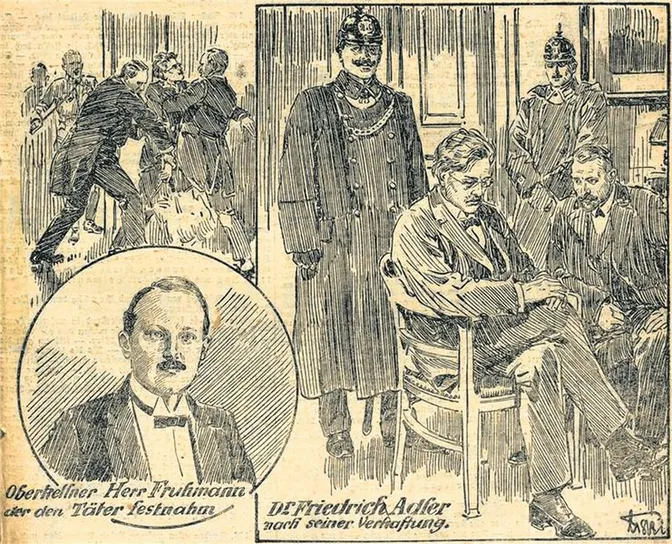

Alles schien im Lot, doch da erhob sich hinter einem Beistelltisch plötzlich ein juvenil wirkender Mann mit dichtem Haar und einem üppigen Schnurrbart. Es war Dr. Friedrich Adler, der seit zwei Stunden auf diesen Moment gewartet hatte. Nach einer schier endlosen Wartezeit zückte er eine automatische Browning und drückte ab.

Der 37-jährige Physiker und Parteisekretär der SDAP hat vier Schüsse auf den Ministerpräsidenten abgefeuert. Stürgkh starb noch am Tatort, am Teppich entstand eine riesige Blutlache. Kellner und entsetzte Gäste umringten den Mörder, der jedoch nach einem weiteren Schuss unbehelligt das Hotel verlassen konnte.

Politische Motive

Die Tat eines Fanatikers - so lautete die simple Beurteilung des Attentates im Strafurteil vom 19. Mai 1917, mit dem ein Ausnahmegericht von sechs Berufsrichtern die Todesstrafe über den Täter verhängte. Die Umstände der politisch motivierten Bluttat waren indes komplizierter, als es auf den ersten Blick schien. Der Attentäter, dessen Vater Victor als Arzt sowie Gründer und Chef der Sozialdemokraten bekannt und beliebt war, galt als nervös, aber fleißig und begabt. Als Physiker hatte er in Zürich gewirkt, war aber nach Wien zurückgekehrt. Er verrichtete als Sekretär im "roten" Parteigebäude in Margareten seinen Dienst oberhalb der "Vorwärts"-Druckerei und unweit der Redaktion der "Arbeiter Zeitung" (AZ). Er sah dem Vater ähnlich, weshalb seine Identifikation keine Probleme bereitete.

Im Zuge der ersten Einvernahmen durch Polizeipräsident Baron Gorup gab Adler zu Protokoll, dass er das Attentat mehr als ein Jahr geplant hatte. Er blieb auch bei der Hauptverhandlung im Prozess am 18. Mai 1917 vor dem Wiener Straflandesgericht bei dieser Aussage. Die Waffe hatte er mit Bedacht in Zürich gekauft und dort bereits kurz ausprobiert.

Aber was war das eigentliche Motiv dieses Attentats, das er selbst als "Akt des Terrors" einstufte? Adlers Rechtfertigung erschien widersprüchlich, denn seine Haltung war streng pazifistisch. Die autoritäre und demokratiefeindliche Haltung Stürgkhs, der eine Wiedereinberufung des Parlaments mit allen Mitteln verhinderte, hatte den in-trovertierten Adler empört, mehr aber noch die willfährige Haltung der Parteifunktionäre der Sozialdemokratie. Soweit Adlers Ver-

sion, der als unmittelbaren Auslöser der Tat das Verbot einer Versammlung angab, mit dem Stürgkh das Zusammentreten des Reichsrates verhindern wollte.

Ganz anders sahen dies die Ärzte, allen voran der eigene Vater: Dr. med. univ. Victor Adler hatte lang genug selbst ordiniert, um den Auslöser der Gewalttat in der Psyche seines Sohns zu vermuten. In der erhaltenen und in dem neuen Buch von Maier und Spitaler (vgl. Literaturhinweis) abgedruckten Korrespondenz aus der U-Haft zeigt sich Friedrich unnahbar gegenüber den Bemühungen, für unzurechnungsfähig erklärt zu werden. Adler senior hatte sogar Dr. Freud bemüht, der die Ordination in der Berggasse von ihm übernommen hatte. Die Gerichtsgutachter attestierten Friedrich Adler ein pathologisches, erbbedingtes Nervenleiden und wollten einen ungewöhnlichen Erregungszustand bei ihm wahrgenommen haben. Noch in der U-Haft hatte er, der mit Albert Einstein bekannt war, bahnbrechende Entdeckungen angekündigt und das spärliche Papier für wissenschaftliche Aufzeichnungen verwendet, statt sich auf den Prozess vorzubereiten.

Dennoch brillierte Adler vor den Richtern, dem Staatsanwalt, seinem Verteidiger Gustav Harp- ner und Zuhörern, denn Geschworene gab es vor dem Ausnahmegericht keine. Adler machte sich vom Angeklagten zum Ankläger der Partei, der keinen verschonte. Vor dem Gericht brandmarkte er Engelbert Pernerstorfers deutschnationale Haltung. Karl Renner schien ihm den Blick auf die internationale Ausrichtung der Arbeiterbewegung verloren zu haben. Häufig hatte es Streit bei Sitzungen gegeben, auch Friedrich Austerlitz war mit Adler auf sachlicher Ebene oft in Auseinandersetzungen verwickelt, mochte den engagierten Wissenschafter aber persönlich sehr.

Austerlitz vermutete in seiner Zeugenaussage, dass die Stimmung bei Adler nach einer internen Debatte zwei Tage vor dem Mord gekippt sei. Adler gestand auch selbst, in der Woche vor der Tat besonders deprimiert gewesen zu sein. Den Ausschlag für die Tatausführung aber gab das Versammlungsverbot, wie auch Zeitzeugen, darunter der Abgeordnete und Staatsrechts-Professor Josef Redlich, am Tag nach der Tat richtig vermutet hatten.

Das unbeliebte Opfer

Erstaunlich wenig Empathie wurde dem Opfer entgegen gebracht. Stürgkh war unbeliebt, da er autoritär mittels Notverordnungen regierte, Nahrungsmittel rationierte, die Grundrechte aussetzte und die Wiedereinberufung des Abgeordnetenhauses blockierte. Das Verbot brachte das Fass zum Überlaufen.

Aber nicht Stürghks Tod, sondern das Ableben des Kaisers am 22. November löste die Rückkehr zum Parlamentarismus aus, der allerdings im Sommer 1917 in alter Uneinigkeit und Obstruktion wieder auflebte. Dennoch hatte Adlers Tat zumindest als Katalysator gewirkt, der die gemäßigten Kräfte rund um Kaiser Karl I. überzeugte, dass es ohne Parlament keine Rückkehr zur Normalität geben konnte. Nach einem kurzen Intermezzo der Regierung Koerber (30. 11. 1916 bis 23. 12. 1916) ernannte der junge Kaiser Heinrich Clam-Martinic zum neuen Regierungschef - und im Mai des Folgejahres war es dann soweit: Karl I. erneuerte die Man-date der verbliebenen Abgeordneten, wenn auch ohne Wahlen, was eineinhalb Jahre später für die Legitimität der Republikgründer Deutschösterreichs eine Rolle spielen sollte. Immerhin konnten sich die Mitglieder der Provisorischen Nationalversammlung auf die Reichstagswahlen 1911 stützen, aber dieses Ereignis lag im November 1918 schon lange zurück. Doch die ersten republikanischen Wahlen (der konstituierenden Nationalversammlung) am 16. 2. 1919 lösten dieses Problem.

Was aber geschah mit dem Mörder, dem das Ausnahmegericht unter dem Vorsitzenden Vizepräsidenten und Landesgerichtsrat von Heidt einen fairen Prozess machte? Friedrich Adler wurde trotz Todesstrafe, die unweigerlich bei einem Mord drohte, nicht hingerichtet. Sein Abgang war fulminant. Am Tag der Urteilsverkündung (19. 5. 1917) mussten die Justizbeamten den Saal räumen lassen, vor dem Landesgericht kam es zu Tumulten und einer Verhaftungswelle. Die Zuhörer hatten Adler beim Prozess Beifall gezollt und die "Internationale" angestimmt. Nach einer erfolglosen Nichtigkeitsbeschwerde des Anwalts Harpner und einem Begnadigungsakt des Kaisers Karl I. wurde die Todesstrafe vom Obersten Gerichtshof in eine 18-jährige Kerkerstrafe umgewandelt, Adler als "Politischer" in die Strafanstalt Stein bei Krems verlegt.

Am Ende seiner kurzen Herrschaftsepoche erwies Karl I. dem Sohn des von ihm geschätzten Victor Adler sogar die für einen Attentäter höchst seltene, aber durch die Niederlage im Krieg und die notwendige Kooperation mit der SDAP begründete Gunst der Begnadigung und Freilassung aus dem Gefängnis. Die Amnestie kam auch anderen politisch motivierten Straftätern zugute, darunter auch Kommunisten. Was danach folgte, ist bekannt und wird anlässlich des Republikjubiläums im November 2018 vielfach aufgearbeitet werden.

Epilog

Dass die bis zum Adels-Verbot 1919 aristokratische Familie Stürgkh auch in der Zweiten Republik Akzente setzte, wissen wir dank des langjährigen Opernball-Engagements von Desirée Treichl-Stürgkh, die laut autobiographischen Anmerkungen aus einem einstmals verarmten Familienzweig des Reichsgrafen Karl stammt. Aber auch schon 1954 wurde der Nationalratsabgeordnete Berthold Stürgkh Präsident der damals neu gegründeten "Interparlamentarischen Union".

Zwei Jahre davor hatte sich Friedrich Adler per Flugzeug aus der Schweiz nach Wien-Schwechat begeben, um den 100. Geburtstag seines Vaters zu feiern. Ein Zollbeamter und ein erstaunt wirkender Polizeibeamter in Zivil nahmen ihn in Empfang. Der Augenblick, in dem der einst zum Tode verurteilte Attentäter der Obrigkeit der Zweiten Republik begegnete, wurde in einer Schwarzweiß-Aufnahme verewigt.

Sowohl dieses einzigartige Foto als auch die gesamten Prozessakten, die Aufschluss über die politischen Zustände der Jahre 1916/17 geben, sind in der bereits erwähnten, verdienstvollen Studie von Michaela Maier und Georg Spitaler abgedruckt. Ein einleitender Essay beleuchtet die Umstände des Mordes und des Schauprozesses im Lichte ideologischer, familiärer und ödipaler Aspekte.

Literaturhinweise:

Friedrich Adler: Vor dem Ausnahmegericht. Das Attentat gegen den Ersten Weltkrieg. Hrsgg. von Michaela Maier und Georg Spitaler, Promedia Verlag, Wien 2016.

Ilse Reiter-Zatloukal: Gustav Harpner (18641924), in Gerhard Strejcek (Hrsg.): Gelebtes Recht. 29 Juristenporträts, Österreichische Verlagsgesellschaft/Stämpfli, Wien/Zürich 2012, S. 103125.

Reinhard Pohanka, Attentate in Österreich. Styria Verlag, Graz/Wien 2001, S. 7788.

Gerhard Strejcek, geboren 1963, ist Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.