30 Jahre nach der Explosion des Kernreaktors in Tschernobyl boomt im Sperrgebiet die Natur.

<p>Prypjat. Längst blättert die weiße Farbe von den Fensterläden, die der Wind scheppernd gegen die mit Ocker gestrichene Holzwand des einst schmucken Bauernhauses schlägt. Das Dorf weit im Norden der Ukraine, nicht weit von der Grenze zu Weißrussland, verfällt, Menschen leben hier schon lange nicht mehr. Schließlich liegt Prypjat mitten im Sperrgebiet, aus dem fast alle Menschen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 evakuiert wurden.<p>

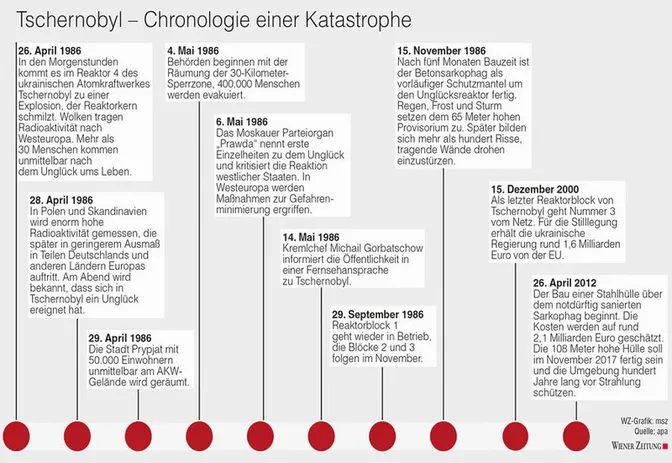

Insgesamt mussten fast 400.000 Einwohner in den Wochen nach der Katastrophe ihre Heimat verlassen. Im Lauf der Jahre wurden Bauernhöfe zu Ruinen und die gerade einmal drei Kilometer vom Unglücksreaktor entfernte Stadt Prypjat verwandelte sich in einen schütteren Wald, dessen Kronen der eine oder andere verfallende Plattenbau überragt. Die Natur ist in das menschenleere Land zurückgekehrt, Elche und Wildschweine, Rehe und Wölfe sind die neuen Einwohner der Region.<p>

Auch in stark belastetem Gebiet wächst wieder Wald

<p>Während viele der evakuierten Menschen, die ihre karge, dörfliche Idylle mit einer Plattenbau-Siedlung in der Großstadt tauschen mussten, ihr Schicksal als Vertreibung und persönliche Katastrophe empfinden, erhalten Tiere und Pflanzen in den verlassenen Gebieten eine neue Chance. "Der Einfluss des Menschen verändert ein Ökosystem oft gravierend", erklärt der Naturschutz-Biologe Tobias Kümmerle von der Berliner Humboldt-Universität. So rodeten Menschen schon vor Jahrhunderten die Urwälder und ersetzten die Bäume durch Wiesen und Äcker, auf denen völlig andere Pflanzen und Tiere zuhause sind.<p>Nachdem die Menschen im Frühjahr 1986 das radioaktive Sperrgebiet verlassen hatten, konnten die ursprünglichen Bewohner zurückkehren. Auf Satellitenbildern sieht Tobias Kümmerle, wie sich die einstigen offenen Flächen langsam verändern. "Nach einigen Jahren beginnen Pionierbüsche, Birken und Weiden die Wiesen zu überwuchern", schildert der Forscher diesen Vorgang, dessen Details aus dem Weltraum allerdings nicht zu sehen sind.

<p>Dazu muss man schon auf den Boden der Tatsachen, wie es russische, ukrainische und weißrussische Forscher bereits in den ersten Wochen und Monaten nach der Atomkatastrophe taten.<p>Deren Ergebnisse fassen die Briten Nick Beresford vom Umweltzentrum Lancaster und David Copplestone von der University of Stirling in der Zeitschrift "Integrated Environmental Assessment and Management" zusammen. 600 Hektar Nadelwald unmittelbar neben dem explodierten Reaktor bekamen mit 60 bis 100 Gray so viel Strahlung ab, dass im Juni 1986 praktisch alle Bäume abgestorben waren. Bei den Aufräumarbeiten wurden sie gefällt und vergraben. Weil die Atomkatastrophe sehr viele kurzlebige radioaktive Elemente freisetzte, deren Strahlung nach einigen Tagen, Wochen oder Monaten verschwindet, kamen bald Pflanzen hoch - darunter etwa Birken, die besser mit Radioaktivität umgehen können. Auch in diesem stark belasteten Gebiet wächst heute wieder Wald.<p>

Nagetierbestände bereits 1987 wieder erholt

<p>Eine ähnliche Entwicklung sehen die Forscher auch bei den Tieren. Im Sommer 1986 zählten sie drei bis sieben Kilometer vom Tschernobyl-Reaktor entfernt im Waldboden nur noch wenige Prozent der Würmer, Insekten und Spinnen, die vorher dort lebten. Nach zweieinhalb Jahren aber hatten sich die Bestände weitgehend erholt, allerdings ist die Artenvielfalt geringer. Bis zum Herbst 1986 tötete die hohe Strahlung anscheinend auch einen großen Teil der Nagetiere in dieser Region. Zumindest war die Zahl der neugeborenen Mäuse und Wühlmäuse erheblich reduziert. Biologen wissen jedoch auch, dass Nagetiere häufig sehr fruchtbar sind - bereits im Frühjahr 1987 hatten sich ihre Bestände bereits wieder erholt.<p>Zwar liegt die Strahlenbelastung im radioaktiven Sperrgebiet immer noch deutlich über den Werten vor dem Super-GAU. Tiere und Pflanzen aber scheinen damit umgehen zu können, berichten Wissenschaftler. Diesem Bild einer heilen Welt im Schatten der Katastrophe widerspricht vor allem Anders Møller vom französischen Forschungszentrum CNRS in Paris. Nach seinen Zählungen leben in Gebieten, in denen sie am Tag eine Strahlungsdosis von mehr als einem Milli-Gray abbekommen, deutlich weniger Waldvögel als früher. Bei Rauchschwalben etwa zählte Møller mehr Mutationen, ihre Eier überleben seltener, viele Vögel haben deformierte Federn.<p>Strahlenbiologen kennen solche Probleme zwar, allerdings nur, wenn die betroffenen Tiere "von innen" bestrahlt werden, weil sie radioaktive Substanzen aufgenommen haben. "Anders Møller hat jedoch nur die äußere Strahlung gemessen", monieren Robert Baker und Ronald Chesser von der Texas Tech University in Lubbock.<p>Gemeinsam mit ihren Kollegen waren die beiden Forscher mehr als 70 Mal im Sperrgebiet rund um den Unglücksreaktor und haben dort Strahlung gemessen. Unter anderem bestimmten sie die innere Dosis von Rauchschwalben in diesem Gebiet, die für Mutationen viel wichtiger ist als die äußere Belastung. Diese innere Dosis aber ist vergleichbar mit der Strahlenbelastung eines Verkehrspiloten oder einer Stewardess mit drei Flugstunden am Tag in elftausend Meter Höhe und kann kaum für die beobachteten Veränderungen verantwortlich sein.<p>

Tiere haben sich an hohe Strahlendosis angepasst

<p>

Ohnehin haben die Tiere der Region sich gut an die hohe Strahlung angepasst, berichten die Forscher aus Texas. So stecken heute noch beträchtliche Mengen der radioaktiven Isotope Cäsium-137 und Strontium-90 im Boden. Der Organismus von Säugetieren verwechselt diese Substanzen mit dem lebensnotwendigen Kalium und Kalzium. Vor allem Nagetiere, die ihre Nahrung häufig aus dem Boden oder direkt von der Oberfläche holen, bauen diese radioaktiven Elemente in Muskeln und Knochen ein, wo sie nach den Messungen der Forscher für eine relativ hohe Strahlenbelastung verantwortlich sind.<p>Trotzdem finden Ron Chesser und Robert Baker nur wenige Veränderungen im Erbgut der Tiere. Offensichtlich haben sich die Organismen an die hohen Strahlendosen angepasst und reparieren auftretende Schäden im Erbgut schneller als Tiere aus strahlungsarmen Regionen. Die Wühlmäuse aus dem Sperrgebiet sind nach diesen Untersuchungen trotz ihrer hohen Strahlenbelastung genauso gesund wie die Tiere in nicht belasteten Gebieten.<p>Für Tiere sind die negativen Auswirkungen der Strahlenbelastung offensichtlich geringer als befürchtet. Gleichzeitig profitieren sie vom Rückzug des Menschen - und erobern ihre alte Heimat rasch zurück. Bereits acht Jahre nach der Katastrophe zählten Wissenschafter im Umkreis des Tschernobyl-Reaktors dreimal mehr Tiere als vorher. Weißrussland hat aus solchen Zählungen längst Konsequenzen gezogen und seinen Teil des Sperrgebietes zum "staatlichen radioökologischen Naturpark" erklärt. Dort wurden vom Aussterben bedrohte Arten wie Wisente angesiedelt, auf der ukrainischen Seite wurden Przewalski-Pferde freigelassen.<p>Offensichtlich floriert dieser Naturpark. Jim Smith von der University of Portsmouth in England und seine Kollegen aus Weißrussland, Japan und den USA zählen mit Helikopter-Flügen und durch wissenschaftliche Auswertung von Wildspuren im Schnee seit der Reaktorkatastrophe, wie viele Rehe, Rothirsche, Elche, Wildschweine und Wölfe dort unterwegs sind. Diese Daten vergleichen sie in der Zeitschrift Current Biology mit anderen Naturschutzgebieten in Weißrussland und Russland - auffällige Unterschiede finden sie nicht. Offensichtlich hat die Radioaktivität also wenig Einfluss auf die Bestände dieser großen Säugetiere. Viel wichtiger scheint dagegen der Einfluss des Menschen. "Fällt er weg, kommen die Tiere zurück", fasst Tobias Kümmerle zusammen.<p>Von diesem Effekt scheinen vor allem die Wölfe zu profitieren, von denen Jim Smith und seine Kollegen sieben Mal mehr als in vergleichbaren Gebieten zählen. Ähnlich gut scheint es den Tieren auch im Sperrgebiet der Ukraine zu gehen. Dort baut Mike Wood von der Universität im englischen Salford seit 2015 in drei Untersuchungsgebieten Fotofallen auf, die in den ersten zwölf Monaten schon weit mehr als 150.000 Aufnahmen verschiedener Tiere lieferten.<p>

Rotwild und Elche, Rehe und Wildschweine

<p>Immer wieder tauchen darauf Wölfe auf. Elche, Rotwild, Rehe und Wildschweine sehen die Forscher ebenfalls häufig. Aber auch den seltenen Schwarzstorch sowie Luchse. Den im Sperrgebiet freigelassenen Wisenten und Przewalski-Pferden geht es gut, und sie haben sich kräftig vermehrt. Jedenfalls zeigen die Fotofallen-Bilder immer wieder Pferde ohne die Brandzeichen, mit denen die Ursprungspopulation in die Natur entlassen wurde.<p>Die größte Sensation aber war ein Braunbär in der Fotofalle. Diese Art war seit Menschengedenken in der Umgebung von Tschernobyl nicht mehr gesehen worden. So furchtbar die Reaktorkatastrophe dort auch war - der Natur hat sie weit weniger geschadet als die Menschen.