Sein Wesen als Zoon politikon hat den Menschen zur erfolgreichsten Art dieses Planeten gemacht. Aber mehr und mehr verkehrt sich dieser Vorteil in einen tödlichen Nachteil.

Der Mensch ist, gemessen an den Arten, die die Erde bevölkern, bestenfalls Mittelmaß. Er kann nicht fliegen, nur schlecht schwimmen, nicht besonders schnell laufen, hat keine gefährlichen Reißzähne oder Klauen und übertrumpft seine Fressfeinde weder durch besondere Größe noch durch außergewöhnliche Körperkräfte. Was ihn trotzdem zur erfolgreichsten Art des Planeten gemacht hat (abgesehen vielleicht von den Ratten, aber an deren Erfolg ist der Mensch ja nicht unbeteiligt), sind seine Vielseitigkeit, seine Intelligenz und seine soziale Interaktion: Der Mensch kann so gut wie alles, was Kohlenstoff und ein paar Spurenelemente enthält, als Nahrung nutzen, sie aufspüren und sichern sowie mit Artgenossen (und auch einigen Tierarten) uneingeschränkt interagieren.

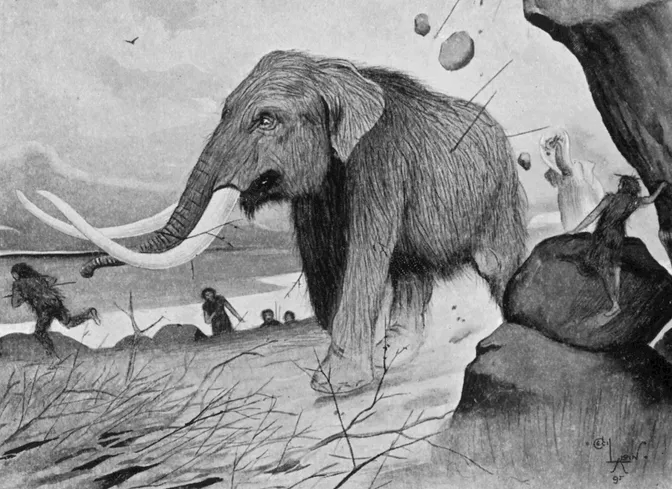

Die ersten paar hunderttausend Jahre lebte der Mensch als Jäger und Sammler in Kleingruppen, in dieser Zeit entstand im Wesentliche unsere körperliche und mentale Grundausstattung, die sich seit der Neolithischen Revolution, die vor etwa 40.000 Jahren begann und mit der beginnenden Landwirtschaft den Grundstein für ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum legte, kaum verändert hat. Im Grunde seines Herzens ist auch der Mensch des 21. Jahrhunderts immer noch der Mammutjäger, der auf das Funktionieren seiner In-Group auf Gedeih und Verderb angewiesen ist und sich genau so verhält.

Das steinzeitliche Erbein der Gegenwart

Um mit ein paar mit Speeren und Steinen bewaffneten Menschen ein Mammut erfolgreich jagen zu können, das mit seiner Körpermasse die gesamte Jagdgesellschaft übertrifft, ist es nötig, Konsens über die gemeinsame Taktik herzustellen und dann auf Zuruf eines Anführers exakt die vereinbarten Handlungen zu setzen. Wobei jenen das größte Gewicht zukommt, denen die anderen die meiste Jagderfahrung zutrauen. Nachhaltig kann dies natürlich nur funktionieren, wenn am Ende die Beute gerecht aufgeteilt wird - wobei es sowohl den individuellen Beitrag zur Jagd zu würdigen gilt (also das Leistungsprinzip) als auch den Bedarf, etwa die Zahl der vom einzelnen Jagdteilnehmer zu erhaltenden, selbst nicht jagdfähigen Familienmitglieder.

Genau das - das Bedürfnis nach Konsens, Führung und Gerechtigkeit - prägt auch heute noch unser Verhalten in der sozialen Interaktion, auch wenn es längst nicht mehr um die gemeinsame Jagd geht, sondern um komplexe Problemstellungen wie europäische Integration, Arbeitslosigkeit oder Asylrecht. Erleichtert, aber auch erschwert wird die soziale Interaktion durch einen anderen Teil unseres steinzeitlichen Erbes: die Unterscheidung zwischen In- und Out-Group, zwischen "Wir" und den "Anderen", gegen die zumindest Skepsis, in der Regel aber Abwehrbereitschaft bis hin zu offener Feindseligkeit gefordert ist, weil es sich dabei ja um Konkurrenten um die eigene Jagdbeute handeln könnte. Andere Kontakte außer dem gelegentlichen Austausch einzelner Personen der Liebe wegen bringen zwischen Jäger-und-Sammler-Kulturen kaum etwas: Der Handel zwischen zwei Gruppen, die dasselbe jagen und sammeln, ist kaum sinnvoll. Er entwickelt sich erst nach der Neolithischen Revolution, als die durch die Landwirtschaft verbesserte Grundversorgung erste Spezialisierungen ermöglicht und Handwerk entstehen lässt.

"Wir" gegen die "Anderen" in verschiedenen Ausformungen

Die Unterscheidung von "Wir" und den "Anderen", die in der Jagdgesellschaft, in der jeder jeden auch persönlich kennt, noch relativ einfach zu handhaben ist, wird in einer globalisierten Gesellschaft zum unauflöslichen Durcheinander: Das "Wir" kann die eigene Familie sein gegenüber den Nicht-Verwandten, es können die Steirer, Tiroler, Kärntner sein, die "gegen Wien" schimpfen, oder die Österreicher, Ungarn, Polen "gegen Brüssel" oder die Europäer gegen "die Migranten". Es geht aber auch - je nach gerade herrschendem Konsens - Katholiken gegen Protestanten, Christen gegen Muslime, Arm gegen Reich, Frauen gegen Männer, Jung gegen Alt, alle gegen die Juden etc.

Im Dreieck Führung-Konsens-Gerechtigkeit scheint die Führung das geringste Problem zu sein. Jahrtausendelang haben gottgleiche Pharaonen oder von Gottes Gnaden berufene Fürsten das kollektive Bedürfnis nach Führung ausreichend befriedigt - ehe sie letztlich am Mangel an Konsens und sozialer Gerechtigkeit scheiterten. Erst seit wir durch die Demokratie diesen beiden Bedürfnissen näher gekommen sind, scheitern Führer immer öfter daran, dass wir Führung nur auf Zeit und mit gleichzeitig wirkenden kontrollierenden Gegenkräften verleihen, im Grunde unseres Herzens von unseren Führern aber nach wie vor diktatorisches Eingreifen verlangen. Am Mangel an Führung ist nicht nur die Erste Republik gescheitert, weil ihre Kanzler für ihre Vorhaben im Parlament nicht ausreichende Mehrheiten finden konnten, sondern zuletzt auch Rot-Schwarz, weil der jeweils andere Koalitionspartner so gut wie jedes Vorhaben blockierte. Und eine Führung, die nicht führt, lehnt der Steinzeitmensch in uns ab. Dieser Konsens ist - im Gegensatz zu einem über konkrete Vorhaben - leicht zu finden. Das Dramatische daran: Der Vertrauensverlust in die Führungskraft der Regierenden führt in einer parlamentarischen Demokratie mehr oder weniger zwangsläufig zu einer Zunahme der Oppositionsparteien im Parlament und macht daher mehrheitsfähige Regierungen nur noch dann möglich, wenn sie aus noch mehr Parteien bestehen und daher in sich immer inhomogener werden - wodurch sie weiter an Führungskompetenz verlieren. Zwangsläufige Folge - siehe Erste Republik: ein Vertrauensverlust in die Demokratie an sich, der zu ihrer Zerstörung und letztlich zur Diktatur führt.

Führung ist zumindestkurzfristig wichtiger als Inhalt

Dass Führung an sich zumindest kurzfristig wichtiger ist als jeder damit verbundene Inhalt, beweist übrigens das nach wie vor gute Standing der vergangenen türkis-blauen Koalition: Obwohl die Regierung in kaum einem relevanten Politikfeld irgendein Problem der Lösung näher gebracht hat und die beschlossenen Maßnahmen zum Teil zum direkten Nachteil wichtiger Wählergruppen der beiden Parteien führten, verlor die Koalition kaum an Popularität - nicht zuletzt wohl auch, weil so gut wie jede ihrer Maßnahmen vorgeblich gegen die momentan unpopulärste Out-Group gerichtet war: gegen Ausländer und insbesondere Migranten.

Die Konstruktion dieser nicht sehr trennscharf definierten Out-Group erleichtert auch den Umgang mit dem in Zeiten gewaltiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umbrüche besonders schwierig zu lösenden Problems der sozialen Gerechtigkeit: Wer nicht an der Mammutjagd beteiligt war und nicht einmal zur engeren Familie der Mitjäger gehört, hat auch keinen Anspruch auf Teilhabe an der Beute. Für eine vorgeschichtliche Jägergruppe, die konkurrierenden Stämmen in den Weiten der Savanne oder Tundra ausweichen konnte, war das zweifellos eine zielführende Strategie. In einer globalisierten Welt voller Interdependenzen kann sie nur in den Abgrund führen. Das Halten von Menschen in Staaten oder gar noch größeren Einheiten ist offenbar nicht artgerecht.

Der vorliegende Text ist auch im Magazin "Couleur" erschienen.