Entwicklungshilfe in Ruanda aus der Perspektive einer Freiwilligen.

Vor mir ragt das hohe, schwarze Metalltor in die Dunkelheit der Nacht empor. Wie ich davor stehe, weht mir eine leichte Brise über das Haar und lässt mich kurz fröstelnd die dünne Strickjacke enger um den Körper schlingen. Ich hebe die Hand und klopfe ans monströse Metalltor, das in der Nacht ein wenig zu laut scheppert. Von der anderen Seite des Tores trägt der Wind leise Musik und viele ausgelassene Stimmen bis zu mir herüber. Ein Hund bellt. Während ich darauf warte, dass mir jemand die Tür öffnet, fällt mein Blick über die Stadt unter mir, die sich wie ein Meer aus Lichtern über die vielen kleinen Hügel wellt. Ich war zuvor ein wenig außer Atem geraten, denn der Weg nach hier oben war wirklich steil gewesen. Dennoch ist nun die Belohnung diese grandiose Aussicht. Die ruandische Hauptstadt Kigali glitzert in der Nacht wie ein Schwarm Glühwürmchen.

Ein unangenehmes Kratzen von Metall auf Stein ist zu hören, und eine kleine Tür im Tor öffnet sich. "Hereinspaziert!", ruft mir ein junger, blonder Typ entgegen, den ich nicht kenne. Ich antworte mit einem "Hallo" und ziehe den Kopf ein, als ich durch die niedrige Tür hindurch in den Hof schreite. Unsicher sehe ich mich um. Alle Türen und Fenster des Häuschens vor mir sind weit geöffnet, und vergleichen mit der Größe des Hauses sind eine Menge Leute zu sehen. Im Hof läuft gerade eine heiße Partie "Flanky-Ball" (ein Trinkspiel, Anm.) statt.

Ich bin heute über Ecken auf dieser Party gelandet. Es ist eine Art Zusammentreffen der deutschen Freiwilligen aus Kigali, um sich ein wenig auszutauschen. Oder eben einfach zu trinken und "Flanky-Ball" zu spielen. Eigentlich eine recht normale Party. Ich hatte bisher wenige der anderen deutschen Freiwilligen in Ruanda kennengelernt. Also hatte ich mir überlegt vorbeizuschauen. Doch wie ich jetzt so langsam den Hof durchquere, komme ich mir ein bisschen verloren und fehl am Platz vor.

"Mach’s dir gemütlich und nimm dir was zu trinken. Ist genug für alle da!", ruft der blonde Typ noch und wendet sich dann eifrig dem Spiel zu. Ich mache mich auf den Weg zur Veranda, um dort einen freien Platz zu ergattern. So kann ich die ganze Situation hier erst einmal gründlich begutachten und vielleicht irgendwo ein Gespräch beginnen.

Ich lasse mich in einen Korbstuhl fallen. Neben mir sitzen zwei junge Frauen in meinem Alter, die sich hitzig unterhalten und mein Ankommen überhaupt gar nicht bemerkt zu haben scheinen. Weil ich bisher niemanden hier entdeckt habe, den ich persönlich kenne, beschließe ich, eher ungewollt als gewollt, dem Gespräch der beiden zu lauschen.

". . . weißt du, es gibt einfach nichts zu tun für uns! Eigentlich ist es egal, was wir den ganzen Tag da machen. Jeder macht so seinen Job, und wir sitzen eben nur rum. Keiner weiß, für was sie uns eigentlich dort brauchen. Meistens gehe ich auch schon früh nach Hause, weil das echt gar keinen Sinn dort macht!" Die junge Frau mit den braunen, gelockten Haaren spricht mit empörter und irgendwie auch resignierter Stimme. Ihre Haut ist von der Sonne Ruandas gebräunt, und sie trägt eine lässige, luftige Hose aus Baumwolle mit Ethno-Mustern. Ich muss grinsen. Ihr Kleidungsstil ist der übliche, unverkennbare Freiwilligen-Style, dessen auch ich mich schuldig mache.

"Ja, das nervt", murmelt ihre Freundin gegenüber. "Ich habe auch nicht viel zu tun. Und wenn ich etwas zu tun habe, dann haben die anderen im Projekt keine Lust darauf. Meine Vorschläge werden generell nicht so wirklich angenommen. Und schon gar nicht umgesetzt. Ich hatte mir das echt alles ein bisschen anders vorgestellt."

Nicht erfüllte Erwartungen

Ich lausche jetzt doch etwas interessierter. Das Gespräch, das ich gerade mithöre, kommt mir verdächtig bekannt vor. Zumindest kann ich mir sehr gut vorstellen, worüber die beiden gerade sprechen. Es geht wohl um die ihnen zugeteilten ruandischen Projekte, in denen sie seit ihrer Ankunft als Freiwillige tätig sind. Ich höre die Frustration aus beiden Stimmen heraus. Vor allem der erwähnte Punkt mit den nicht erfüllten Erwartungen kommt mir recht bekannt vor. Eine Sache, die ich selbst an mir erlebt habe.

Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben.

Wie die meisten deutschen Freiwilligen sind auch wir mit der Idee nach Ruanda gekommen, dass unsere Hilfe hier sehr benötigt werde und sicherlich total wertvoll sei. Wir wollten Dinge hier "verbessern" oder "verändern". Immerhin will dies auch das deutsche Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, das uns indirekt versendet. Auch zuhause hatten uns alle vor unserem Abflug immer wieder versichert, wie unglaublich wichtig die "Hilfe" in Afrika sei. Von Kindheit an sind wir mit diesem Gedanken aufgewachsen. Eben, dass Menschen in Afrika nicht alleine klarkommen würden. Dass wir als Deutsche auf irgendeine unergründliche Weise besser Bescheid wüssten, wie die Dinge in anderen Ländern zu laufen haben. Mit geschwellter Brust und Tatendrang waren wir also nach Afrika marschiert. Unser Gewissen gratulierte der Einbildung, die Not der Welt verringern zu können.

Doch die Realität in Ruanda ist eine andere. Denn es gibt eine kleine Sache, die wir in all dem "Entwicklungswahn" zu vergessen scheinen: Wir sind im Prinzip nur ahnungslose Abiturienten. Unausgebildete Arbeitskräfte. Fremde, die im Grunde keine Ahnung von gesellschaftlichen Normen, Werten oder Visionen der Ruander haben.

Statt zu "helfen", trat das komplette Gegenteil ein. Viele von uns Freiwilligen wurden damit konfrontiert, dass wir eigentlich diejenigen waren, denen geholfen wurde. So erging es auch mir in meinem Straßenkinderprojekt. Die meiner Meinung nach "pädagogisch wertvolleren" Aktivitäten der Freizeitgestaltung, die ich zu initiieren versuchte, wurden mit wenig Begeisterungsstürmen empfangen. In der Organisation der Sozialarbeiterinnen hatte ich in meinem Hochmut mitmischen wollen, wurde dann aber doch recht freundlich in meine Schranken verwiesen. Gezwungenermaßen begann ich zu beobachten und von den Ruandern zu lernen. Und vor allem begann ich, mich selbst kritisch zu betrachten. Ich stellte bald fest, dass mein deutsches Verständnis hier für viele Dinge nicht mehr ausreichte. Dass ich ganz automatisch die mir unbekannten Arbeits- oder Lebensperspektiven negativ bewertet hatte. Ohne einen Versuch, sie erst zu verstehen oder zu durchschauen. Ganz plötzlich wurden mir die kolonialen und auch rassistischen Bilder in meinem eigenen Kopf bewusst. Das war schmerzhaft.

Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch, doch beruhigt erkenne ich, dass auch die zwei jungen Frauen kurzzeitig in düsteres Schweigen versunken sind. "Naja, was soll’s. Weißt du, eigentlich sind die Projekte ja nicht das Wichtigste. Sondern es geht beim Freiwilligendienst ja auch um unsere persönliche Entwicklung. Und vor allem um kulturellen Austausch. Und ich denke, da bringt es schon viel, dass wir hier sind", ergreift die braun gelockte Frau erneut das Wort. Ihre Freundin nickt zustimmend.

Viele neue Erfahrungen

Persönliche Entwicklung. Kultureller Austausch. Das soll der Freiwilligendienst offiziell bezwecken. "Habe ich mich entwickelt? Ausgetauscht?", frage ich mich selbst in die Stille meiner Gedanken hinein. "Schon", antwortet eine leise Stimme. Seit meiner Ankunft hier habe ich viele neue Erfahrungen gesammelt und vieles erlebt, was ich zuvor nicht gekannt hatte. Ich habe mich mit Themen auseinandergesetzt wie Rassismus, Kolonialismus oder globaler Gerechtigkeit. All das hat einige neue Gedanken in Gang gesetzt. Viele meine Perspektiven auf die Welt haben sich seither geändert. Ich bin kritischer geworden.

"Aber ist das auch ein Austausch? Ist das fair?", flüstert eine andere, beunruhigende Stimme in meinem Hinterkopf. Und plötzlich fällt mir auch auf, warum ich mich zuvor auf dieser Party verloren gefühlt habe. Es ist das erste Mal seit Monaten hier in Ruanda, dass ich mit so vielen Deutschen an einem Ort bin. Sonst lebe ich in einer Kleinstadt im Norden des Landes und bin mit meinen ruandischen Freunden unterwegs. Doch hier zwischen all den anderen deutschen Freiwilligen ist es, als ob mir jemand einen Spiegel vors Gesicht hält.

Was für ein privilegiertes Leben wir doch führen! Wir als junge Deutsche können einfach so in andere Länder gehen und sind dort willkommen. Wir sind als Freiwillige finanziell abgesichert, haben Unterkünfte, können reisen, entdecken und lernen. Doch die Ruander können das eben nicht. Meine Freundin Diane betreut seit fünf Jahren deutsche Freiwillige, war aber noch nie in Deutschland, da sie kein Visum bekommt. Was soll das für ein Austausch sein, wenn nur die Deutschen um die Welt geschickt werden? Wenn wir lernen, profitieren, entwickeln oder unsere Lebensläufe aufbessern dürfen, während andere Menschen diese Chancen nicht bekommen?

"Wer genießt also wirklich die Vorteile dieses Freiwilligendienstes? Hilfst du oder wird nur dir geholfen?", fragt die kleine schaurige Stimme in meinem Kopf. Kurz habe ich das intensive Verlangen, mir die Hände auf die Ohren zu pressen, um sie nicht mehr hören zu müssen. Und um nicht darüber nachdenken zu müssen, dass ich Teil eines unfairen, globalen Systems bin und es damit aufrechterhalte.

Ich fasse mich gerade noch, als meine Hände schon auf halbe Höhe Richtung meiner Ohren geschnellt sind, und tue so, als ob ich mir die Haare hinter das Ohr streiche. Hoffentlich hat das keiner gesehen.

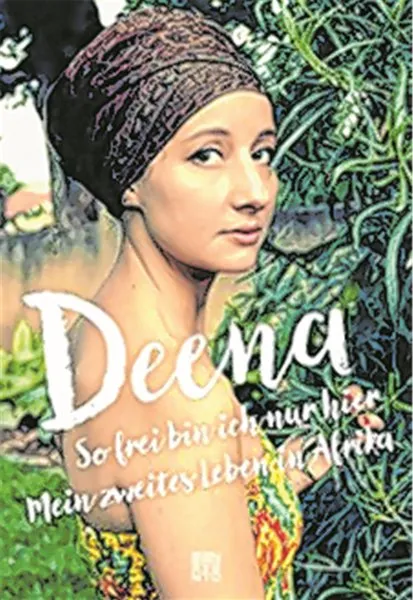

Sabrina Herr wurde 1993 in Baden-Baden geboren. Nach der Matura leistete sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Straßenkinderzentrum in Ruanda. Dabei führte sie ein Abstecher Anfang 2013 auch nach Kampala im benachbarten Uganda, wo ein Musikmanager in einer Bar auf sie aufmerksam wurde. Nach einem weiteren Kontakt mit ihm Ende 2014 wurde sie in Uganda unter dem Künstlernamen Deena in Uganda zum Popstar. Sie singt als Weiße in der lokalen Sprache, was in Uganda ein Novum darstellt.