Österreich ist beim Treffen der Visegrad-Staaten in Prag zu Gast. Zwischen den Ländern gibt es aber zahlreiche Risse.

Eine Premiere ist es nicht. Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Gipfeltreffen mit seinen Amtskollegen aus den vier Visegrad-Staaten nach Prag reist, nimmt er nicht zum ersten Mal in dieser Runde Platz. Teilnehmer an so einer Sitzung war er bereits vor gut eineinhalb Jahren, damals in Budapest. Nun ist Tschechiens Premier Andrej Babis der Gastgeber, dessen Land derzeit den Vorsitz der Visegrad-Gruppe innehat.

Dass aber diese dauerhaft erweitert wird, zeichnet sich nicht ab - auch wenn solche Ideen vor einiger Zeit beinahe Gestalt angenommen hätten. So hatte der damalige tschechische Staatspräsident Milos Zeman 2014 bei einem Besuch in Ljubljana bekanntgegeben, dass künftig auch Slowenien und Österreich an den Beratungen der Visegrad-Vier teilhaben sollen. Ungarn gefiel dieser Vorschlag allerdings wenig, und stattdessen riefen Tschechien, die Slowakei und Österreich das sogenannte Austerlitz-Format ins Leben, ein lockeres Bündnis, das nach der tschechischen Stadt benannt wurde - so wie die Visegrad-Gruppe ihren Namen von dem ungarischen Ort herleitet, in dem die damaligen Staatspräsidenten 1991 die Kooperation ihrer Länder vereinbart hatten.

Mehr als fünf Jahre nach Zemans Vorstoß warb Ungarn übrigens selbst um weitere Partner. Vor einigen Wochen lud Premier Viktor Orban bei einer Gedenkveranstaltung in der westrumänischen Stadt Timisoara Rumänien ein, sich am Aufbau eines "neuen Mitteleuropa" zu beteiligen, eines Mitteleuropa, "das nicht nur Zulieferer für die westeuropäischen Wirtschaften ist, sondern auch eine der erfolgreichsten und wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt". Prompt winkte der rumänische Präsident ab. Er setze sich für die Europäische Union ein und für kein anderes Gebilde auf einer niedrigeren Ebene, befand Klaus Johannis.

Gemeinsamkeit mit Widerwillen

Freilich ist die EU ein Gebilde mit etlichen Rissen, die sich in bestimmten Bereichen eben zwischen Ost und West ziehen. Darauf weist wiederum Kurz gerne hin - um Österreich für die Rolle des Vermittlers zu empfehlen. Das "Land im Herzen der EU" sei geradezu prädestiniert, eine Brückenfunktion zu übernehmen.

Das wäre für Wien keine leichte Aufgabe. Denn die heftigen Debatten etwa um die Verteilung von Flüchtlingen, der sich unter anderem Polen und Ungarn widersetzen, haben die Gemeinschaft vor eine Zerreißprobe gestellt. Die nächsten Zwistigkeiten zeichnen sich rund um die mehrjährige Finanzplanung für die Union sowie um die gemeinsamen Klimaziele ab, deren Erreichen Polen hinauszögern möchte. Hinzu kommen die Vorwürfe, dass die Regierungen in Budapest und Warschau an den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit rütteln.

Für Ania Skrzypek von der linksgerichteten Stiftung für Europäische Progressive Studien (FEPS) sind das Anzeichen eines Auseinanderdriftens der Mitgliedstaaten. Die Visegrad-Vier hätten zwar nicht das gemeinsame Haus der EU verlassen, schreibt sie in einem Beitrag. "Doch sie sind ins sprichwörtliche Dachgeschoß gezogen - und haben die Leiter hinterhergezogen." Ins Wohnzimmer würden sie nur noch zu großen Familientreffen kommen und gemeinsame Haushaltspflichten bloß widerwillig erfüllen. Jedoch, fügt die Politologin hinzu, gebe es in allen vier Staaten auch Gegentendenzen: Ablesen lasse sich das an bestimmten Wahlergebnissen, an Protesten, am Widerspruch aus der Zivilgesellschaft.

Die Unzufriedenheit mit den Regierungsparteien ist in den Städten besonders stark ausgeprägt. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für die Kapitalen der Visegrad-Länder. Seit vergangenem Herbst stehen alle vier Hauptstädte in Opposition zu den nationalen Kabinetten: Während in Polen und Ungarn die Nationalkonservativen von PiS (Recht und Gerechtigkeit) und Fidesz amtieren, wird Warschau von einem Bürgermeister der bürgerlichen PO (Bürgerplattform) und Budapest von einem Grünen regiert. In Tschechien stellt die wirtschaftsliberal-populistische ANO den Premier, an der Prager Stadtspitze steht ein Vertreter der Piratenpartei. In der Slowakei ist die linkspopulistische Smer an der Macht, in Bratislava wurde ein Unabhängiger zum Bürgermeister gewählt.

Die vier Stadtchefs bilden somit alles andere als eine ideologisch homogene Gruppe. Vereint fühlen sie sich aber in ihrem Eintreten für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Vielfalt - Werte, die sie von den nationalen Regierungen nicht oder nur unzureichend vertreten sehen. Um diese Gegensätze zu untermauern, schlossen die Bürgermeister im Dezember einen "Pakt der freien Städte". "Populismus ist eine irregeleitete und vereinfachende Antwort auf die Probleme", sagte damals Prags Bürgermeister Zdenek Hrib.

Regionale Klüfte

Der Pakt ist eine Botschaft nach innen und an die Öffentlichkeit in der gesamten EU. Die von den Hauptstädten geforderte Verlagerung der Vergabe von EU-Mitteln weg von den Regierungen und hin zu den oppositionellen Kommunen ist derzeit zwar nicht realistisch. Reine Symbolpolitik soll der Pakt dennoch nicht sein. Die Städte wollen sich untereinander austauschen, denn sie stehen vor ähnlichen Problemen. Ungebrochen ist etwa der Zuzug in die Metropolen, das Angebot an leistbaren Wohnungen hält damit nicht Schritt. Die Kluft zwischen prosperierenden Metropolen mit jüngeren und liberaleren Einwohnern und den abgehängten Regionen wird immer größer.

Diese ungleiche Verteilung spiegelt sich nicht unbedingt in den Gesamtzahlen wider. Laut diesen entwickeln sich Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei teils sogar besser als die Eurozone, mit der sie eng verbunden sind, wobei lediglich die Slowakei ein Mitglied der Währungsgemeinschaft ist. Nach Prognosen des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) wuchs die Wirtschaft in den vier Ländern im Vorjahr um 2,3 bis 4,4 Prozent. Im Fall Polens und Ungarns würde das einen Wachstumsvorsprung gegenüber dem Euroraum um drei Prozentpunkte bedeuten.

Die regionalen Unterschiede bleiben aber eben bestehen - sowohl ökonomisch als auch ideologisch. Die Visegrad-Gruppe selbst ist nämlich alles andere als ein monolithischer Block. Vielmehr ist sie ein loses Bündnis, dessen Vertreter sich vor manchen EU-Treffen absprechen und in bestimmten Bereichen eine gemeinsame Position finden - beispielsweise als "Freunde der Kohäsion", die für eine großzügige Ausstattung der Infrastruktur-Fördertöpfe plädieren. Doch gibt es unter den Ländern auch genügend Differenzen - und wechselnde Allianzen.

Tauziehen um Fördermittel

Polen würde sich ähnlich gerne wie Ungarn als inoffizieller Anführer der Gruppe sehen. Doch ist Warschau russlandskeptisch, während Budapest beste Kontakte nach Moskau pflegt. Tschechien und die Slowakei wiederum sind an einer starken Anbindung an Deutschland interessiert und würden die Beziehungen zu Berlin nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das gilt auch für Ungarn, trotz aller öffentlich zur Schau gestellten Differenzen mit dem Kanzleramt in den Debatten um Migration.

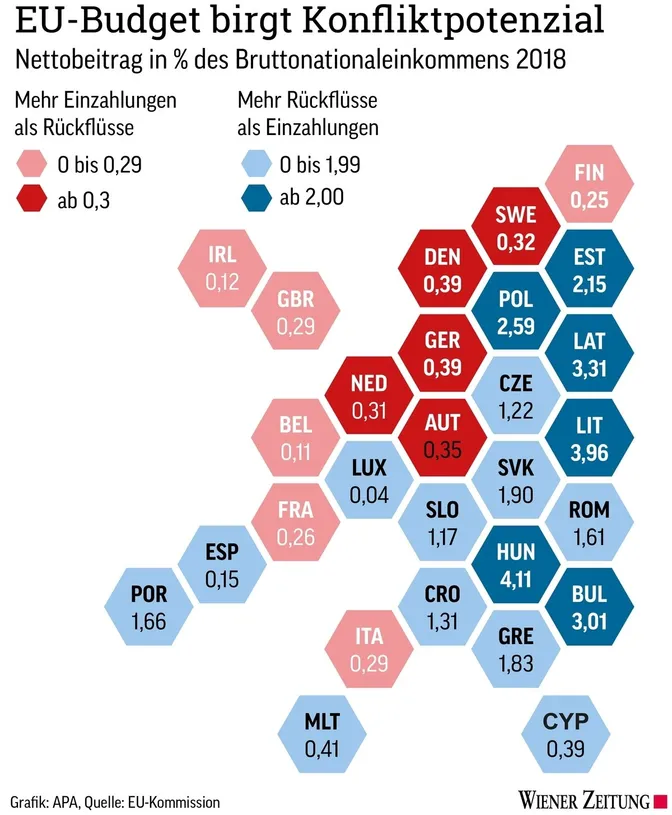

Diese Meinungsunterschiede sind jedoch nicht der einzige Grund, warum sich Österreich in einer Vermittlerrolle schwertun würde. Denn Wien selbst vertritt teils andere Interessen als Warschau, Budapest, Prag und Bratislava. Ob bei der Nutzung von Nuklearenergie, der Freizügigkeit von Arbeitnehmern oder den Verhandlungen über das künftige langjährige Budget der EU, in das Österreich mehr einzahlt, als es daraus erhält, und das es nicht erhöht sehen will - bei all dem könnten die Hauptstädte schon bald auf Konfrontationskurs gehen. Sämtliche Visegrad-Länder gehören derzeit zu den Nettoempfängern, und Ungarn hat im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen sogar die größte Rückflussquote aller Unionsmitglieder.

Einen gemeinsamen Nenner zu finden, könnte bei der aktuellen Regierungskonstellation in Wien sogar noch schwieriger als zuvor werden. Zwar befürworten Sebastian Kurz und die Visegrad-Staaten eine strikte Migrationspolitik. Einen Beitritt zur Vierer-Gruppe hat der Kanzler jedoch nie angestrebt - anders als der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der jetzige Obmann Norbert Hofer träumte 2016 von einer "Union in der Union". Verstummt sind diese Klänge bei den Freiheitlichen nicht, Hofers außenpolitischem Berater schwebt ein um Österreich, Kroatien und Slowenien erweitertes Forum mit dem Namen M7 vor.

Lob und Einwand aus Paris

Derartige Gedankenspiele sind Kurz’ neuem Koalitionspartner völlig fremd. Die Grünen, einstmals gegen den EU-Beitritt Österreichs, möchten die Union stärken, anstatt diese von innen zu schwächen. Parteichef Werner Kogler wollte als EU-Parlamentarier am Wiederaufstieg seiner Partei werken. Dann kamen ihm das Ibiza-Video, der Erfolg bei der Nationalratswahl und die Regierungsbeteiligung dazwischen.

Aus dem zwischendurch kolportierten grünen Außenministerium wurde jedoch nichts, die Agenden sind weiterhin fest in ÖVP-Hand. Zusätzlich installierte Kurz seine Vertraute Karoline Edtstadler als Europaministerin im Kanzleramt.

Edtstadlers Antrittsbesuch bei ihrer französischen Amtskollegin in der vergangenen Woche, ebenso wie Kurz’ Auftritt bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor wenigen Tagen, war vom demonstrativen Bemühen um ein amikales Gesprächsklima geprägt. Aus Paris kam prompt Lob für den "proeuropäischen und progressiven Kurs" von Türkis-Grün. Frankreichs Europa-Staatssekretärin Amelie de Montchalin sagte, es sei wichtig, dass Österreich wieder seinen Platz in der europäischen Debatte finde. Sie machte gleichzeitig klar, wo Paris diesen Platz nicht sieht: an der Seite der Visegrad-Länder.