Beim Flüchtlingsgipfel in Rom beraten europäische und nordafrikanische Politiker. Die Umsetzung des Abkommens mit Libyen wird schwierig - es gibt keine handlungsfähige Regierung. NGOs warnen vor Menschenrechtsverletzungen.

Algier/Berlin/Wien. Was kostet es, die Migration über Nordafrika in die EU zu stoppen? Geht es nach Libyen, wären es vorerst 800 Millionen Euro. Diese Zahl nannte die Regierung unter Premier Fayez Serradsch beim Treffen der Innenminister aus europäischen und nordafrikanischen Ländern am Montag in Rom. Neben Innenminister Wolfgang Sobotka waren auch die Ressortchefs aus Italien, Frankreich, Deutschland, Malta, Slowenien und der Schweiz bei dem Treffen dabei. Zudem nahmen Algerien, Tunesien und Libyen teil. Vorrangig ging es um die Umsetzung eines Abkommens zwischen Italien und Libyen, um Flüchtlinge von der Überquerung des Mittelmeers abzuhalten. Dafür stellte die EU-Kommission bereits 200 Millionen Euro zur Verfügung. Um die Rettungseinsätze der italienischen Küstenwache im Mittelmeer zu finanzieren, hat Brüssel nun zusätzliche 12,2 Millionen Euro zugesagt. 592 Millionen Euro hat Italien im Rahmen des Programms für Migration und Integration bereits erhalten.

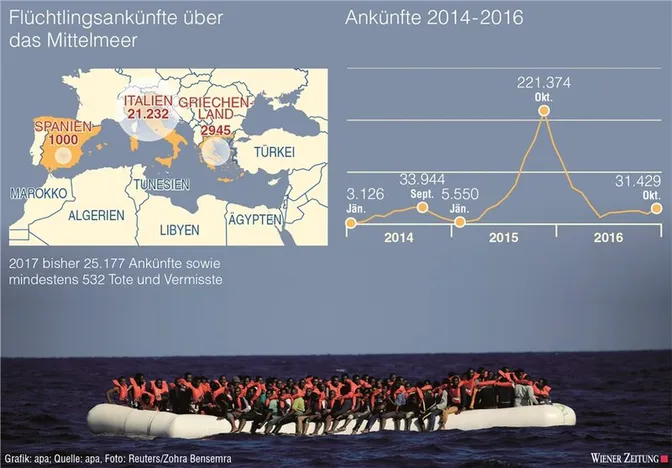

Während die Zahl der Flüchtlinge, die über die Türkei nach Griechenland einreisen, seit der Schließung der Balkanroute und dem Abkommen mit Ankara stark zurückgegangen ist, wagen immer mehr Afrikaner die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Italien. Allein am Wochenende wurden 3315 Migranten vor der libyschen Küste geborgen. Libyen ist der wichtigste Transitstaat für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa geworden. Allein heuer sind bereits mehr als 530 Menschen im Mittelmeer umgekommen, rund 21.200 schafften es bis nach Italien - um 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Im vergangenen Jahr sind rund 186.000 Menschen über Libyen nach Italien gekommen. Bis Ende 2017, so befürchtet Rom, könnten es bis zu 250.000 werden.

Zur Stärkung seiner Küstenwache forderte die libysche Regierung nun zehn Schiffe, zehn Motorboote, vier Hubschrauber und 24 Schlauchbote. Auch um Jeeps, Rettungsautos und Satellitentelefone bittet die Regierung in einem Dossier, das als Grundlage für die Umsetzung eines am 2. Februar unterzeichneten Abkommens zwischen Italien und Libyen zur Bekämpfung der Schlepperei dient, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera". Laut Italiens Innenminister Marco Minniti war das Ziel des Treffens, Strategien zur Stabilisierung der Lage im zentralen Mittelmeerraum, für die Kontrolle der libyschen Küste sowie der Landesgrenzen zu entwickeln. Innenminister Wolfgang Sobotka kündigte an, dass Österreich seine Expertise im Grenzschutz sowie technisches Know-how zur Ausbildung libyscher Sicherheitskräfte zur Verfügung stellen werde.

Abkommen "illusorisch"

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte jene, die über Libyen nach Europa kommen wollen, bereits. Die Bedingungen dort seien "dramatisch", sagte sie kürzlich auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Flüchtlinge in dem Bürgerkriegsland seien in der Hand von Schleppern und hätten keine Chance auf Hilfe durch internationale Organisationen.

Sobotka und sein deutscher Kollege Thomas de Maiziere betonten, dass das Geschäftsmodell der Schlepper zunichtegemacht werden müsse. Einfach wird das allerdings nicht, denn ohne funktionierende Staatsmacht können die Schlepper in Libyen weitgehend ungestört operieren. Seit dem Sturz von Landzeitdiktator Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos. Die international anerkannte Regierung kontrolliert nur einen kleinen Teil des Landes. Verschiedene Milizen ringen um die Macht, davon profitieren auch die Dschihadisten des Islamischen Staates (IS). Sie nutzten das Machtvakuum, um sich in Libyen auszubreiten.

Die EU-Staaten streben trotzdem einen Deal mit Libyen an, um die Migration über das Mittelmeer einzudämmen. Als Vorlage dient das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei: Im Vordergrund steht die Frage, wie Menschen von der Flucht abgehalten oder wieder an die nordafrikanische Küste zurückgebracht werden können.

Flüchtline aus der EU wieder zurückzunehmen, lehnte Libyen bisher vehement ab. Experten und Menschenrechtsorganisationen warnen ohnehin davor, Menschen dorthin zurückzuschicken. So bezeichnet etwa die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" ein Abkommen der EU mit Libyen als "illusorisch". Laut der NGO werden Flüchtlinge in dem Bürgerkriegsland in Internierungslager gebracht und dort "systematisch missbraucht". Es gebe Fälle von Folter und Kindesmisshandlung. Menschen in das Land zurückzuschicken, sei "absolut inakzeptabel". Experten weisen darauf hin, dass es legale Wege braucht, bereits im Heimatland um Asyl anzusuchen, damit die Menschen sich nicht auf den gefährlichen Weg über das Meer machen. Das würde auch das lukrative Schlepperweisen massiv einschränken. In Österreich gab es das sogenannte Botschaftsasyl bis 2001 - abgeschafft hat es der damalige Innenminister Ernst Strasser unter Schwarz-Blau.

Das Europäische Parlament hat sich zwar schon vor einem Jahr für ein gemeinsames Asyl- und Migrationssystem ausgesprochen, zu dem auch das Botschaftsasyl und andere legale Einreisemöglichkeiten gehören würden. Doch liegt es nicht am EU-Parlament, das umzusetzen - dafür sind die Mitgliedstaaten zuständig. Und dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs hier auf eine gemeinsame Linie einigen, ist so gut wie ausgeschlossen.

Heikle Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Ländern Nordafrikas ist politisch äußerst heikel. Die Opposition sowie NGOs werfen den EU-Staaten vor, Menschenrechtsverletzungen nordafrikanischer Staaten in Kauf zu nehmen. Mehr als 70 NGOs, darunter Caritas und Rotes Kreuz, üben scharfe Kritik am EU-Libyen-Flüchtlingsdeal. Sie sind überzeugt, dass dieser die Schlepperei nicht beenden, sondern das Leid der Menschen noch steigern wird.

Alarmismus ist das nicht, denn einen Deal zwischen Italien und Libyen gab es schon einmal. Damals zahlte Italien Gaddafi Geld, damit er verhinderte, dass Flüchtlingsboote ablegten. Der Diktator baute Auffanglager, nahm Migranten aus Italien zurück und schickte sie oftmals buchstäblich in die Wüste - in den sicheren Tod. Solche schweren Menschenrechtsverletzungen, warnen die 70 NGOs in einer Petition, darf es nicht noch einmal geben.