Die Ausgaben für die Gesundheit in Österreich sind im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz niedrig. Die Ärztekammer fordert mehr Geld - das allein wäre für Gesundheitsökonomen allerdings keine Lösung.

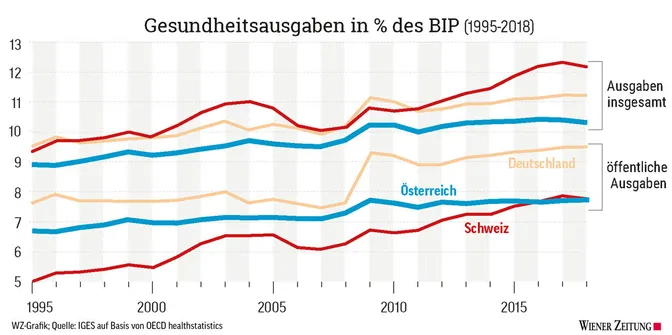

Wien. Gut, aber teuer: So wird Österreichs Gesundheitssystem oft beschrieben. Betrachtet man Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so fließt hierzulande auch tatsächlich relativ viel Geld in die Gesundheit: Mit einem Anteil der laufenden Gesundheitsausgaben am BIP von 10,4 Prozent lag Österreich im Vorjahr auf dem zehnten Platz von 36. In Euro waren das rund 40 Milliarden.

Auch in den Jahren davor rangierte Österreich stets über dem OECD-Schnitt. Daraus habe man jedoch "katastrophal falsche Schlüsse gezogen", sagte dazu Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer sowie Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte, am Mittwoch. Man müsse Einsparungen vornehmen, kostendämpfende Maßnahmen setzen, habe es stets geheißen. Mit dem Effekt, dass heute der ärztliche Nachwuchs fehle und vor allem der niedergelassene Bereich geschwächt sei.

Kosten steigenvergleichsweise langsam an

Gemeinsam mit Leo Chini vom Forschungsinstitut für Freie Berufe der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) und Martin Albert, Geschäftsführer und Bereichsleiter Gesundheitspolitik beim Berliner Forschungsinstitut Iges, präsentierte er am Mittwoch eine Vergleichsstudie der Gesundheitsausgaben in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Diese wurde aus dem Budget der WU Wien finanziert - und in diesem Vergleich gibt Österreich am wenigsten aus, und die Kosten steigen vergleichsweise langsamer an. Denn in Deutschland entfallen demnach 11,2 Prozent des BIP auf Gesundheitsausgaben, in der Schweiz sind es 12,2 Prozent.

Diese Analyse der deutschsprachigen Nachbarländer ist in den Augen der Autoren und Steinharts sinnvoller, weil sie vergleichbar seien: Alle drei Länder liegen in der OECD unter den Top Ten, sowohl im Anteil der Wirtschaftsleistung, als auch in den Pro-Kopf-Ausgaben. Steinhart sieht sich durch diesen Vergleich in seiner Ansicht darin bestätigt, dass es "Potenzial nach oben in der Ausgestaltung unseres Gesundheitssystems" gebe. Konkret fordert die Ärztekammer daher von der nächsten Bundesregierung eine Anhebung der Ausgaben für das Gesundheitswesen auf 12 Prozent des BIP und österreichweit 1300 zusätzliche Kassenärzte.

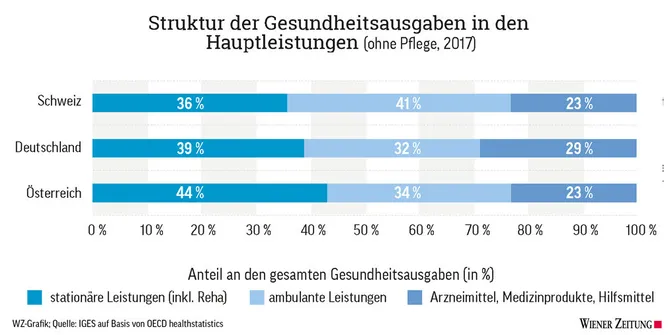

Die Dreiländer-Untersuchung zeigt, dass in Österreich der niedergelassene Bereich mit einem Anteil von 34 Prozent an den gesamten Gesundheitsausgaben stark hinter dem Krankenhausbereich mit einem 44-prozentigen Anteil zurückfällt. Österreich und Deutschland waren 2017 mit jeweils mehr als 23.000 Krankenhausaufenthalten pro 100.000 Einwohner OECD-Spitzenreiter. Zahlreiche Leistungen, die derzeit in Spitälern erbracht werden und dadurch um vieles teurer sind, könnten in den billigeren niedergelassenen Bereich wandern, so Steinhart.

Problematisch sei hier allerdings die Frage nach dem Nachwuchs: Die größte Altersgruppe aller Ärzte liege im Moment bei 58 Jahren. "Die Kurve wandert weiter", sagte Steinhart, was eine Pensionierungswelle zur Folge habe. Laut OECD kommt Österreich mit 5,05 Ärzten auf 1000 Einwohner zwar auf die zweithöchste Ärztedichte Europas nach Griechenland, in diese Berechnungen seien jedoch die Ärzte in Ausbildung einberechnet, sagte Steinhart. Außerdem habe die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf seit 2012 um etwa neun Prozent abgenommen, wodurch sich die Zahl auf 3,56 Vollzeitäquivalente pro 1000 Einwohner reduziere.

Einem jährlichen Bedarf von etwa 1450 Ärzten stünden zwar 1400 Absolventen für Humanmedizin gegenüber - etwa 40 Prozent von diesen bleiben laut Steinhart aber nicht in Österreich. Daher müsse man vor allem in ländlichen Regionen den Arztberuf attraktiver machen, "zum Beispiel durch Fördermodelle".

"Österreichs Problemist seine Fragmentierung"

All das kostet freilich Geld. Damit, mehr davon in den Gesundheitsbereich zu pumpen, ist es laut Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer allerdings nicht getan. "Österreichs Problem ist seine Fragmentierung", sagt er im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die Tatsache, dass zum Beispiel die Prävention in einen anderen Zuständigkeitsbereich fällt als die Kuration, und diese wieder in einen anderen als etwa die Pflege, führe - vor allem an den Schnittstellen - zu höheren Kosten.

Denn jedes dieser Subsysteme grenze sich von der Außenwelt ab, optimiere nur sich selbst, "aber nicht das Endprodukt: den Patienten", sagt Pichlbauer. Käme die Finanzierung aus einer Hand, wie es in fast allen anderen Ländern der Fall sei, würde das Gesundheitssystem ergebnisorientierter funktionieren.

In die Primärversorgungseinheiten (PVE), die laut Pichlbauer prinzipiell sinnvoll wären, trage man diesen Konflikt mit hinein. Auch hier sind Mischfinanzierungen von Ländern und Krankenkassen Usus.

Im Übrigen, so Pichlbauer zur Vergleichsstudie, sei die Schweiz mit Österreich nicht vergleichbar. Denn: Die Schweiz, in der es keine Pflichtversicherung, sondern eine Versicherungspflicht gibt, habe viel höhere Kapitalkosten. "Die fallen bei uns weg. Außer in der Privatversicherung haben wir ein null kapitalgedecktes System."

Für Eiko Meister, Vizepräsident und Obmann der Kurie Angestellte Ärzte der Ärztekammer Steiermark, wären PVE nur dann vernünftig, wenn man den Patienten mit diesen eine Struktur ähnlich jener in Spitalsambulanzen bieten würde. Also wenn neben Allgemeinmedizinern auch diverse Fachärzte wie HNO-Ärzte, Hautärzte oder Gynäkologen anwesend wären. Nur dann könnte man Patienten von den Spitälern in den niedergelassenen Bereich umleiten. Die Krankenkassen fürchteten jedoch eine Kostenexplosion, so Meister, daher arbeiten in PVE derzeit drei Allgemeinmediziner mit Angehörigen der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege zusammen.

Ambulanzgebühren,um die Patienten umzuleiten

Somit werde es schwierig, Patienten davon zu überzeugen, statt in die Ambulanz zu einem niedergelassenen Arzt zu gehen. "Muss man mehrere unterschiedliche Untersuchungen durchführen, ist das im niedergelassenen Bereich wahrscheinlich in einem Tag nicht möglich -in der Ambulanz hat man alles in sechs Stunden", so Meister. Um die Patienten dennoch umzuleiten, müsste man vermutlich Druck ausüben - in Form von Ambulanzgebühren, wie es sie zum Beispiel in Holland gibt.

An erster Stelle der Kostenersparnis steht laut Meister jedoch die Prävention. Die Anzahl der Diabetiker etwa sei in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent gewachsen. Die Therapie sei aufwendig, die Medikamente seien teuer. Eine vernünftige Ernährung und Bewegung von Kindesalter an könnte dem vorbeugen. Im Kindergarten und in den Schulen merke Meister aber eher einen Rück- als Fortschritt, wie er sagt. "Wenn Turnstunden aus den Stundenplänen gestrichen werden, wird es schwierig, die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen zu reduzieren", sagt er.