Gastarbeiter kamen für Monate und blieben für immer. Wie Jela und Boško.

Wien.

Wien sollte nur ein Zwischenstopp werden. Denn eigentlich waren Jela und Boško auf dem Weg nach New York. Damals, 1970, als die beiden mit nichts als einem Plastiksackerl in der Hand in Österreich angekommen sind, war Jela 19 Jahre alt, ihr frisch angetrauter Ehemann 22. Fragt man sie heute, woher sie den Mut für diese Reise genommen haben, sagt Jela: "Wenn man jung ist, überlegt man nicht viel." Und Boško ergänzt: "In Jugoslawien war es auch nicht einfacher."

Einfach hatten es die beiden ohnehin nie. In der Anfangszeit in Österreich sei es "in jeder Hinsicht schwierig" gewesen. In den ersten Wochen wohnten sie im 23. Bezirk in einer Ein-Raum-Wohnung - auf 20 Quadratmetern mit 17 anderen Gastarbeitern. Jela arbeitete als Näherin; Boško, der gelernte Maurer, fand zwar schnell einen Job in Österreich, verdiente aber zunächst weniger als daheim in der Vojvodina. Aber sie wollten ja ohnehin nur ein Reisebudget für New York zusammenkratzen. Doch dann wurde Boškos Mutter in Serbien krank, die Distanz zu den USA erschien zu groß - also blieben sie vorerst in Wien und siedelten in einen Rohdachboden um. Das sei schon fast Luxus gewesen, meint Boško und lacht.

Vier Monate nach ihrer Ankunft in Wien war Jela schwanger - und damit schien besiegelt, dass die Kleinfamilie vorerst in Wien bleiben würde. Für Boško war aber klar, dass der Sohn in Jugoslawien eingeschult werden muss. Dass sich Jela durchgesetzt hat und die Familie mit zwei Kindern und zwei Enkeln immer noch in Wien wohnt, muss an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Doch wie so viele Gastarbeiter, die zu "Dauergästen" wurden, haben sie die alte Heimat nie wirklich aufgegeben: Während man in Wien bis in die späten 1980er Jahre hinein zu viert in einer Kabinett-Küche-Wohnung mit WC und Wasseranschluss am Gang auskommen musste, wurde das Bargeld, das Boško mit einem anstrengenden aber wenigstens endlich besser bezahlten Job in einer Eisengießerei verdiente, in ein Haus in ihrer Heimatstadt Zrenjanin gesteckt. Während der Jugoslawien-Kriege kamen dort geflüchtete Verwandte unter, seither ist es eines jener nur in den Sommerferien bewohnten Häuser, wie man sie überall in dieser Gegend sieht.

Auch mit der deutschen Sprache tun sich die beiden schwer - dafür verfolgt Boško über Satellitenfernsehen gespannt jede Nachrichtensendung aus Serbien, dem Land, deren Staatsbürger er und seine Frau auch nach 40 Jahren noch sind. Trotz allem: "Ex-Jugoslawien ist die Heimat, zu Hause sind wir aber dort, wo unsere Kinder und Enkel sind", sagen sie - eine Rückkehr nach Zrenjanin kommt für sie nicht in Frage.

Eine prototypische Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte? Ja, sagen Jela und Boško. Denn sie kamen mit nichts und haben sich einiges aufgebaut, den Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht, das Haus in der Vojvodina und - mittlerweile - die Genossenschaftswohnung in Wien.

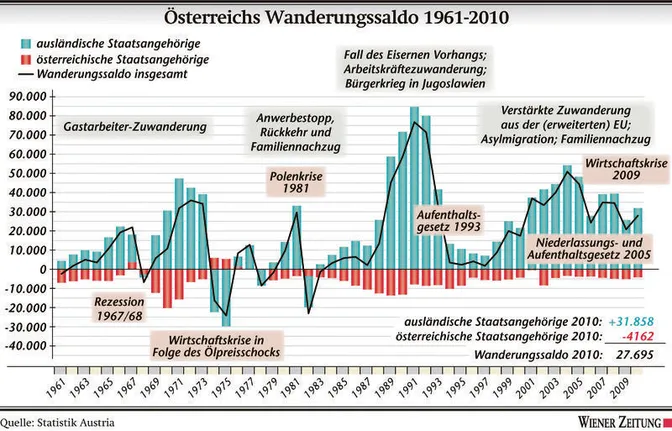

Die Geschichte von Jela und Boško ist in vielerlei Hinsicht prototypisch für eine ganze Generation von Gastarbeitern. Zwischen 1961 und 1973, dem Höhepunkt der Arbeitsmigration nach Österreich kamen laut Integrationsfonds rund 265.000 Menschen nach Österreich, 1973 waren 78,5 Prozent der Gastarbeiter Jugoslawen, 11,8 Prozent Türken. Der Grundstein für das österreichische Gastarbeiter-Modell wurde mit dem Raab-Olah-Abkommen gelegt, das Anwerbeabkommen mit der Türkei und mit Jugoslawien nach sich zog. Vor 50 Jahren, am 28. Dezember 1961, vereinbarten Julius Raab, damals Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (heute WKO), und ÖGB-Präsident Franz Olah ein Kontingent von 47.000 Ausländern, die in Österreich arbeiten durften, ohne dass die Firmen nachweisen mussten, dass der Arbeitsplatz nicht mit einer inländischen Arbeitskraft besetzt werden konnte. Bedingung für die Zustimmung der Gewerkschaften, die prinzipiell einen protektionistischen Zugang zur Immigration pflegen, war unter anderem die Gleichstellung der ausländischen Arbeitskräfte mit den inländischen in lohn- und arbeitsrechtlichen Fragen sowie die Erteilung lediglich befristeter Arbeitsgenehmigungen. Es musste sichergestellt werden, dass die Arbeiter zwischenzeitlich immer wieder in ihre Heimat zurückkehrten (Rotationsprinzip).

1973, im Gefolge der ersten Ölkrise, kam es zu einem Anwerbestopp, wodurch das Rotationsprinzip ad absurdum geführt wurde. Aus Angst davor, nicht mehr einreisen zu können, blieben viele Gastarbeiter in Österreich und holten ihre Familien nach.

Familiennachzug alsEffekt des Anwerbestopps

Damit hatte die Politik freilich nicht gerechnet: Statt männlicher Arbeitskräfte, deren Immigration steuerbar war, kommen - vor allem seit Mitte der 1980er - nun auch Frauen und Kinder über den nicht steuerbaren Familiennachzug nach Österreich. Seit dem EU-Beitritt 1995 ist der größte Teil der Zuwanderung ohnehin nicht mehr durch die nationale Gesetzgebung zu reglementieren - lediglich 40 Prozent der Immigranten stammen derzeit aus Drittstaaten (weder Europäische Union noch Europäischer Wirtschaftsraum). Für die gibt es seit Juli vergangenen Jahres mit der Rot-Weiß-Rot-Card ein kriteriengeleitetes Zuwanderungsmodell. Und auch dieses ist, wie einst das Raab-Olah-Abkommen, eine Erfindung der Sozialpartner.