Knappe Mehrheit für Comeback der Vorratsdatenspeicherung. Experten orten Angstmacherei und grundlose Überwachung.

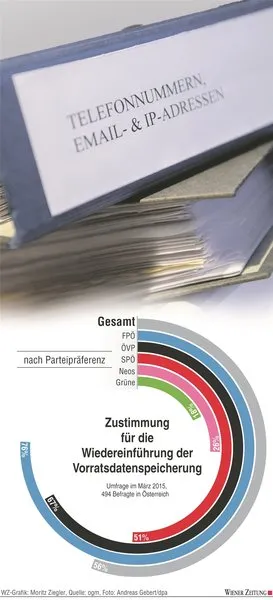

Wien. Frei nach dem Motto "Ich hab’ ja nichts zu verbergen" ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM eine knappe Mehrheit der Österreicher für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung (VDS). Demnach waren 56 Prozent der 494 Befragten für eine neuerliche Einführung. Ein gutes Drittel der Befragten ist dagegen. Die Vorratsdatenspeicherung wurde im Vorjahr vom Verfassungsgerichtshof und vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gekippt, weil sie nicht mit den Grundrechten der EU vereinbar war.

Laut Umfrage sprechen sich vor allem FPÖ-Wähler und ältere Menschen für die Wiedereinführung der anlasslosen Speicherung von Telekommunikationsdaten von Bürgern aus. 76 Prozent der FPÖ-Wähler sind laut OGM dafür. Unter den ÖVP-Wählern sind es 67 Prozent. Unter Grünen- und Neos-Wählern findet die VDS wenig Unterstützer (siehe Grafik). Und: In der Generation 50 plus sprechen sich gut zwei Drittel für eine Wiedereinführung aus. Bei den unter 30-Jährigen sind es 48 Prozent.

"Das ist Angstmacherei"

Die Umfrageergebnisse sind Wasser auf den Mühlen der Politik. In Deutschland denkt die Regierung seit den Terroranschlägen in Paris wieder laut über die Wiedereinführung der VDS nach. Die Koalitionspartner CDU und SPD haben sich auf eine Leitlinie verständigt, wonach ohne konkreten Verdacht Telefon- und Internetdaten bis zu neun Wochen lang und Standortdaten bis zu vier Wochen lang gespeichert werden sollen. Zwar werden keine Inhalte von Mails und Telefongesprächen überwacht, allerdings kann so ein Bewegungs- und Netzwerkprofil von Bürgern erstellt werden.

Auch das heimische Innenministerium nutzt den Rückenwind aus Deutschland. Seitens der ÖVP argumentiert man vor allem damit, dass die VDS zwar keine Anschläge verhindern kann, sie aber im Nachhinein bei der Aufklärung helfen könne. Man möchte dem Sicherheitsapparat wieder die Möglichkeit geben, auf gespeicherte Verbindungsdaten zurückgreifen zu können. Allerdings legt sich hier noch der Koalitionspartner SPÖ quer.

"Solche Umfragen werden immer nach Attentaten durchgeführt. Hier wird mit der Angst der Menschen Politik gemacht", kritisiert Johann Maier, Vorsitzender des Datenschutzrates, die Umfrage im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Tatsächlich wurde diese schon am 10. März durchgeführt und enthält nur eine Frage zur VDS, nämlich die nach der Wiedereinführung. Maier warnt ausdrücklich vor einem Comeback der Vorratsdatenspeicherung.

"Es ist kein einziger Terroranschlag dadurch verhindert worden. Die Behörden und Geheimdienste werden mit Daten zugemüllt", sagt er. In Frankreich gibt es eine VDS. Die Charlie-Hebdo-Attentäter konnten aber nur deswegen so schnell ausgeforscht werden, weil einer der beiden seinen Ausweis im Fluchtauto liegen ließ.

Maier betont, dass der Erfolg der VDS bei der Bekämpfung von Terror und dem organisierten Verbrechen sehr bescheiden war. Als die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 2006 von den Mitgliedstaaten angenommen wurde, sollte diese vor allem im Kampf gegen den internationalen Terror und organisierte Verbrechen zum Einsatz kommen. Tatsächlich wurde sie aber in den meisten Mitgliedstaaten, wenn überhaupt, zur Aufklärung kleiner Delikte eingesetzt.

Kaum Terror aufgeklärt

Der österreichische "Gesamtbericht über den Einsatz besonderer Ermittlungsmaßnahmen" des Justizministeriums zeigt: Zwischen 1. April 2012 und 31. März 2013 wurden in 326 Fällen Daten aus der VDS angefragt; großteils Telefondaten. In nur 56 Fällen haben diese Daten tatsächlich zur Aufklärung der Straftat - meist Stalking-Fälle - beigetragen. Es gab nur eine Anfrage aus dem Ausland in Zusammenhang mit Terror, die jedoch keine Ergebnisse gebracht habe.

"Man versucht hier der Öffentlichkeit Angst zu machen und sie zu manipulieren", sagt Maier. Statt einer umfassenden, anlasslosen Überwachung fordert er mehr gezielte Observationen. Das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren (siehe unten) sei eine rechtlich gedeckte und verfassungskonforme Möglichkeit, Daten auf Verdacht zu speichern und auszuwerten. Das grundlose Überwachen aller Bürger sei allerdings weder verhältnismäßig noch mit den Grundwerten der EU vereinbar. Die Daten könnten missbräuchlich verwendet werden, auch von der Polizei.

Das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren gilt als eine rechtlich gedeckte und verfassungskonforme Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Dabei werden nicht wie im Zuge der VDS Telefon- und Internetverbindungsdaten sechs Monate lang gespeichert, sondern nur Daten, die Telekom-Provider von ihren Kunden zu Verrechnungszwecken speichern und dann gleich löschen.

Eine langfristige Datensicherung erfolgt nur im Einzelfall bei begründetem Verdacht. Diese "eingefrorenen" Daten werden allerdings erst bei Vorliegen eines richterlichen Beschlusses an die Ermittlungsbehörde übergeben. Der Unterschied zur VDS liegt also darin, dass nur noch in gerichtlich bestätigten Verdachtsfällen Daten gesammelt und ausgewertet werden dürfen.

Wissen: "Quick freeze"