Hauptverband erzielt nach heftigen Konflikten Einigung mit Pharmawirtschaft.

Wien. Es war eine dieser kleinen Meldungen, die im Informationsdschungel manchmal übersehen werden. Im Dezember 2013 erhielt der US-Pharmakonzern Gilead Sciences die Zulassung für ein neues Medikament gegen Hepatitis C, eine chronische Infektionskrankheit, die nicht selten in einer Lebertransplantation mündet. Solche Neuzulassungen passieren häufig, und manchmal sind sie tatsächlich kaum der Rede oder eines Berichtes wert.

Im Fall des Wirkstoffs Sofosbuvir ist das anders. Es gilt als bewiesen, dass er dafür sorgt, dass in rund neun von zehn Fällen Hepatitis C geheilt werden kann. Dazu kommt, dass das Medikament viel weniger schwere Nebenwirkungen aufweist als die bisherige Therapie, die eben auch geringere Erfolgschancen hatte. Das Wundermittel kam im Vorjahr unter dem Namen "Sovaldi" auf den Markt. Doch es gibt auch eine andere Seite des Wunders. Eine Packung Sovaldi mit 28 Tabletten kostet mehr als 14.000 Euro.

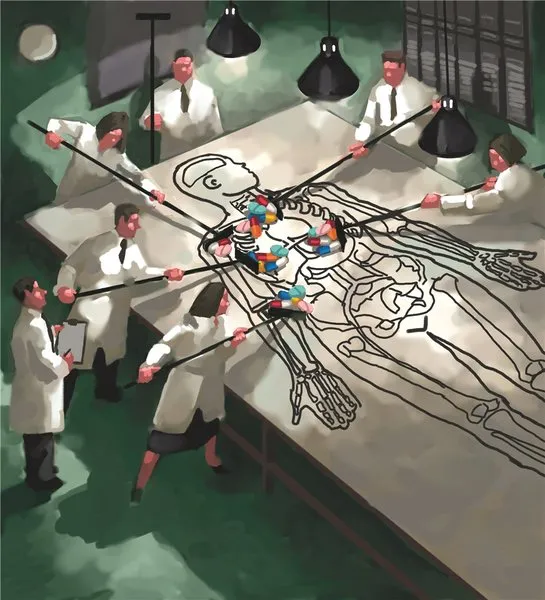

Wie Josef Propst, der Generaldirektor des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, vorrechnet, hat allein dieses Medikament in den vergangenen zwölf Monaten die Versicherungsträger 135 Millionen Euro gekostet - für 1800 Patienten. Sovaldi mag ein Extrembeispiel sein, doch es gibt auch neue Medikamente gegen Krebs und sehr seltene Erkrankungen, bei denen der Preis pro Packungen jenseits von 700 Euro liegt. Laut Hauptverband sind 0,4 Prozent aller Präparate für ein Viertel der Medikamentenkosten zuständig.

"Bis zum Jahr 2013 waren die Kostensteigerungen stabil, danach ist es aber zu einer Schieflage gekommen", sagt Probst. Zwar stiegen auch die Beitragszahlungen, die Medikamentenkosten wuchsen aber deutlich schneller. Nun ist die Tablette an sich nicht das einzige Kostenargument. Die Pharmaindustrie verweist etwa darauf, dass durch bessere Medikamente Folgekosten gesenkt werden können. Wenn eine Hepatitis C Erkrankung effektiv geheilt werden kann und dem Patienten dadurch eine spätere Transplantation erspart bleibt, ergibt sich auch für die Versicherer ein Kostennutzen - zusätzlich zur individuellen Bedeutung für die Patienten.

Sovaldi hat jedoch in ganz Europa, und eben auch in Österreich, zu heftigen Konflikten zwischen Pharmaunternehmen und Versicherern geführt. In einer spätabendlichen Verhandlungsrunde am Dienstag wurde zumindest hierzulande dieser Streit vorerst beigelegt. Die beiden Parteien verständigten sich darauf, dass im kommenden Jahr die Pharmawirtschaft den Sozialversicherungsträgern 125 Millionen Euro an Rabatten gewährt. In den Folgejahren sollen dann pro begonnenem Prozentpunkt Kostensteigerung bei den Medikamenten zehn Millionen Euro von den Pharamafirmen an die Kassen zurückfließen. Diesem nächtlichen Kompromis müssen allerdings noch alle rund 120 Pharma-Firmen zustimmen.

Mit der Einigung ist nun aber eine Art Notgesetz hinfällig geworden, das sich bereits in Begutachtung befindet und die Pharmaunternehmen zu Zwangsrabatten verpflichtet hätte. Dieses Gesetz war heftig umstritten, die Pharmawirtschaft wollte es auch höchstgerichtlich bekämpfen.

Beschlossen wurde auch ein gemeinsames Monitoring der Kostenentwicklung rückwirkend ab dem 1. Jänner 2015 vor. Das ist insofern ein nicht unwichtiger Fortschritt in der Zusammenarbeit, da beide Seiten zuletzt mit unterschiedlichen Daten ihre Berechnungen erstellt haben, was die Verhandlungen nicht unbedingt erleichtert hat. Darüber hinaus soll bis zum Sommer eine Arbeitsgruppe, in die auch das Gesundheitsministerium eingebunden sein wird, neue rechtliche Rahmenbedingungen vorschlagen, die dann ab 2017 in Kraft treten sollen.

Probst bleibt vage, was man sich unter diesen "rechtlichen Rahmenbedingungen" vorstellen kann. "Es gibt viel Innovation, und die muss man bewerten. Verlängern wir nur eine schwierige Lebenssituation um viel Geld oder ist es eine maßgebliche Innovation, das heißt Heilung oder maßgebliche Linderung."

Eine Abkehr vom Prinzip, dass alle Patienten Anspruch darauf haben, auf dem neusten Stand der Medizin behandelt zu werden, sei das aber nicht, stellt Probst klar. Daran werde in Österreich nicht gerüttelt - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie Großbritannien. Auch in Deutschland sind die Kassen dazu verpflichtet, ein wirksameres Medikament zu bezahlen, egal wie hoch der Preis ist. "In unserem System sind die Menschen gewöhnt, Leistungen umfassend zur Verfügung gestellt zu bekommen, ohne dass eine Preisdiskussion stattfindet", so Probst.

Primär will der Hauptverband dafür sorgen, dass "wir gut einkaufen können". Auch die Pharmafirmen hätten ein Interesse daran, dass die Versicherungsträger ihre Präparate erwerben. Aus der eigenen Tasche könnten sich nur wenige eine Behandlung etwa mit Sovaldi finanzieren, sagt Probst.

Was vor zwei Jahren mit einer kleinen Meldung in den Nachrichten begonnen hat, ist nun längst zu einem europäischen Problem geworden, bei dem sich die Versicherungen die Frage stellen, wo die Grenzen liegen. Wie teuer kann es noch werden? Was kann ein Pharmakonzern verlangen? Es gibt zwar Berechnungen, dass die Entwicklung eines Medikaments rund eine Milliarde Euro kostet, allerdings sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Außerdem könnten Pharmafirmen mit den Erträgen von wirtschaftlich erfolgreichen Medikamenten auch weniger gewinnträchtige Forschung finanzieren.

Fakt ist jedoch, dass die Profitmargen der Pharmakonzerne sehr hoch sind und weit über jenen anderer Industriezweige liegen. Gilead Sciences, die Vertreiber von Sovaldi, verbuchten im ersten Halbjahr 2015 einen Nettogewinn von 8,8 Milliarden Euro. Bevor das Medikament auf dem Markt war (2013) kam Gilead Sciences auf einen Nettogewinn von drei Milliarden Euro - allerdings im gesamten Jahr. Man kann also heuer gegenüber 2013 mit einer Verfünffachung des Profits spekulieren.