Was bringt die geplante Ausbildungspflicht für Jugendliche bis 18 Jahre? Eine Annäherung.

Wien. Zdravko hat es eilig. Es ist drei Minuten vor 12 Uhr und um Punkt 12 steht das Mittagessen auf dem Tisch. Zdravko will nicht zu spät kommen. Die Pünktlichkeit hat sich der 18-Jährige erst mühsam erarbeitet, darauf zu verzichten ist für ihn keine Option.

Zdravko ist einer von 65 Jugendlichen, die derzeit in der "Produktionsschule Volkshilfe Beschäftigung Jobfabrik", wie die Einrichtung im 15. Wiener Gemeindebezirk offiziell heißt, auf das Leben vorbereitet werden. "Unser Ziel ist es, die Jugendlichen ausbildungsfit zu machen", sagt Katrin Neumann, stellvertretende Leiterin des Projekts. Ihre Klientel sind "ausgrenzungsgefährdete Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf" ab 15 bis höchstens 24 Jahren. Manche von ihnen haben einen Migrationshintergrund, manche soziale oder emotionale Defizite, manchmal kommen Jugendliche direkt über die Bewährungshilfe hierher. Die meisten haben keinen Schulabschluss oder wegen schlechter Noten keine Lehrstelle gefunden. Kurz: Es sind Menschen, die von Anfang an keine große Chance im Leben hatten. Auch weil sie von zu Hause aus oft keinerlei Unterstützung erfahren.

Die Jobfabrik gibt ihnen eine Chance - und ersetzt oft das Zuhause. Das Mittagessen, das die Jugendlichen selbst zubereiten und mit dem sie auch die anderen Betriebe im Haus versorgen, ist für viele die erste Mahlzeit am Tag. Manche müssen erst lernen, die Uhr zu lesen oder eine Schürze zu binden. "Wir sind Mama und Papa für die Jugendlichen" erzählt der Trainer der Catering-Gruppe, Andreas Ruzicka. "Natürlich können wir hier nicht in einem Jahr das aufholen, was das Schulsystem in neun Jahren nicht schafft", meint er. Aber es sind die kleinen Erfolge, die den Jugendlichen helfen, selbstbewusster zu werden und wieder an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben. "Ich freue mich über jeden Jugendlichen, der zu spät kommt - Hauptsache, er kommt", sagt Ruzicka. Denn viele der Klienten waren vor der Jobfabrik eine Zeit lang zu Hause, haben sich den geregelten Tagesablauf abgewöhnt. Manche von ihnen wurden von den Eltern aus der Wohnung geworfen, andere haben nebenbei Betreuungspflichten: "Für einen Jugendlichen, dessen Eltern arbeitslos sind oder Invaliditätspension beziehen, der vielleicht noch seine Schwester in die Schule bringen muss, ist das eine Wahnsinnsleistung, dass er es noch hierher schafft", betont Neumann.

Und mit der Zeit gelingt es Vielen, wieder pünktlich zu sein. Wobei: Frontalunterricht wie er in der Schule schon versagt hat, gibt es hier nicht. In der Werkstatt bauen Milos und seine Kollegen gerade eine Bar aus Paletten, eine Tür weiter, in der Gärtnerei, werden Dekornester für den Ostermarkt gefertigt. Die Auftraggeber der Jobfabrik sind echt - etwa die Gärtnereien Wien oder auch private Unternehmen. In der Großküche bereiten Zdravko, Vanessa und ihre Kollegen unter Ruzickas prüfendem Blick das Essen zu.

An der Wand hängen die Stundenpläne für jeden einzelnen. Neben den Berufsfeldern, an denen sich die Jugendlichen ausprobieren können, und der Wissenswerkstatt, wo sie praxisnah Defizite in Deutsch oder Mathematik ausbügeln können, werden die Jugendlichen auch gecoacht. Sie erhalten Hilfe beim Verfassen von Bewerbungen und dürfen Berufserprobungen, also Schnuppertage bei Firmen, absolvieren. Mit etwas Glück werden die Jugendlichen in eine Lehre übernommen.

Kooperation mit Firmen als einzige Chance

Die enge Kooperation mit Unternehmen ist dafür die einzige Chance, denn aus den Bewerbungsunterlagen und Lebensläufen der Jugendlichen geht meist nicht hervor, dass sie dazu in der Lage sein könnten, eine Lehre zu machen. Der 16-jährige Milos hat keinen Abschluss. "Es war mir nicht langweilig in der Schule, ich war einfach ein bisschen anders. Ich konnte mich nicht benehmen, mich nicht zusammenreißen", erzählt er. Nachsatz: "Aber als ich das gecheckt habe, war es schon zu spät." Milos hofft, im Herbst eine Lehrstelle als KFZ-Techniker zu bekommen. Laut Neumann hat er gute Chancen dafür. "Milos ist jeden Tag da, war noch nie krank, ist motiviert, ich kann ihm vertrauen. Für ihn kann ich meine Hand ins Feuer legen. Wegen des fehlenden Pflichtschulabschlusses würde er woanders aber nicht einmal einen Termin für ein Gespräch bekommen", sagt sie.

Wären Jugendliche wie Zdravko oder Milos nicht in der Produktionsschule, sie würden Mindestsicherung beziehen. So erwirtschaften sie sich ein Taschengeld selbst - und haben die Chance, auf eigenen Beinen zu stehen.

Mehr als 1200 Jugendliche in Österreich waren 2014 in einer Produktionsschule, die Kosten dafür beliefen sich auf 13,3 Millionen Euro. Ganz billig ist die Maßnahme also nicht. Aber "bevor ein Jugendlicher manifest langzeitarbeitslos ist, was die Gesellschaft viel Geld kostet, steigt man volkswirtschaftlich besser aus, wenn man jetzt Geld in die Ausbildung steckt", sagt Gerda Challupner, Leiterin des Wiener Arbeitsmarktservice für Jugendliche.

Teilqualifikation, verlängerte oder überbetriebliche Lehre

Neben Produktionsschulen stehen Jugendlichen auch andere niederschwellige Angebote zur Verfügung, um sich (wieder) in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Wer keine Lehrstelle findet, hat das Recht auf eine "überbetriebliche Lehre" - dabei wird analog zum ersten Lehrstellenmarkt die Berufsschule besucht, der Lehrling ist dann aber nicht in einem Betrieb beschäftigt, sondern in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung mit Firmenpraktika. Am Ende steht zwar eine ganz normale Lehrabschlussprüfung, trotzdem ist das Ziel, möglichst viele in den ersten Lehrstellenmarkt zu vermitteln. Laut Sozialministerium wechseln von den rund 4500 Jugendlichen, die jährlich eine überbetriebliche Lehre beginnen, im Lauf der Lehrzeit in ein betriebliches Lehrverhältnis, die meisten von ihnen im ersten Lehrjahr. Für Jugendliche, die keine Lehre beginnen können, weil sie zum Beispiel einen sonderpädagogischen Förderbedarf oder körperliche Einschränkungen haben, gibt es die Möglichkeit, die Lehrzeit zu verlängern oder eine Teilqualifikation zu erreichen.

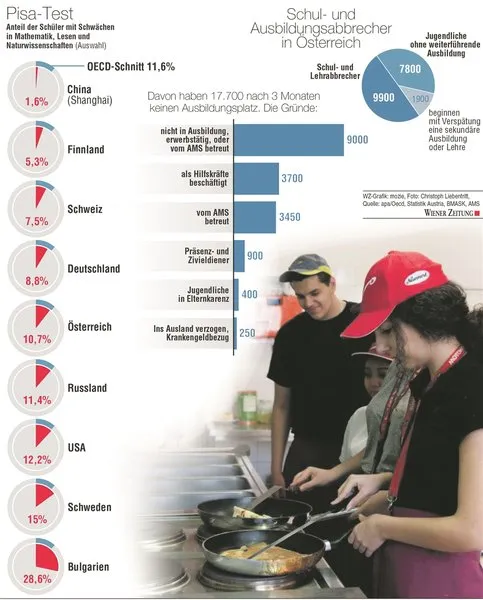

Und dann gibt es noch jene Jugendlichen, die im System untergehen. Sie sind so zahlreich, dass die Sozialforschung einen eigenen Begriff für sie entwickelt hat: "Neets" ("Not in Education, Employment or Training" - "Nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung"). Das sind die Jugendlichen, die nicht oder nur sporadisch beim AMS auftauchen. Ende 2011 waren das laut Statistik Austria österreichweit 121.000 Personen zwischen 15 und 24 Jahren.

Diese Neets will die Regierung nun wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern - ein schweres Unterfangen, wie IHS-Forscher Mario Steiner betont. "Denn wer einmal Bildungsabbrecher ist, kommt schwer wieder hinein: Nur 15 Prozent schaffen es wieder ins System." Mit der Ausbildungspflicht bis 18 Jahre, die Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer quasi in seiner letzten Minute als Sozialminister in Begutachtung geschickt hat, sollen frühe Bildungsabbrecher erreicht und jugendliche Hilfsarbeit unterbunden werden. Der Entwurf, der mit Juli in Kraft treten soll, sieht vor, dass Eltern von unter 18-Jährigen, die weder eine Schule, Lehre, noch eines der bisher beschriebenen Bildungsangebote oder eine sonstige Maßnahme besuchen, mit Verwaltungsstrafen rechnen müssen. Dem vorgelagert werden ein Ausbau des Jugendcoachings und eine "verpflichtende Berufs- und Bildungswegorientierung".

Yasmin de Silva leitet das Jugendcoaching-Projekt m.o.v.e.on des Vereins Projekt Integrationshaus. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern klärt sie jedes Jahr mehr als 1100 Jugendliche über ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auf, berät sie bei der Bewerbung und redet mit den Eltern. Die Coaches werden von Lehrern gerufen, wenn ein Jugendlicher vor dem Pflichtschulabschluss schon sehr schlechte Noten hat und von zu Hause nur wenig Unterstützung zu erwarten ist. "Es ist schon wichtig, dass Jugendliche zu einer weiteren Ausbildung angehalten werden", meint de Silva. Ob die Ausbildungspflicht der richtige Weg ist, müsse man sich in der Praxis anschauen. Das Wichtigste sei die Freiwilligkeit: Wenn die Jugendlichen nicht freiwillig mitmachen, dann komme man mit der besten Betreuung kaum weiter. "Ich weiß nicht, ob man da mit Sanktionen viel bewirken kann, aber es hängt davon ab, wie das Gesetz dann vollzogen wird." De Silva nimmt die Firmen in die Pflicht: "Viele Jugendliche bemühen sich um eine Lehrstelle, vonseiten der Wirtschaft werden aber immer nur die Besten ausgewählt. Wenn man immer nur Ablehnungen erhält, führt das zu sozialem Rückzug, sie da herauszuholen wird schwierig."

In der Wirtschaftskammer sieht man das naturgemäß anders. Laut René Tritscher, Geschäftsführer der Bundessparte Handel, wird es trotz massiven Aufwands beim Recruiting immer schwerer, qualifizierte Lehrlinge zu finden. Er sieht mit Blick auf zahlreiche OECD-Auswertungen, die einen hohen Anteil an Schulabgängern mit Problemen im Lesen, Schreiben und in der Mathematik ausweisen, das Schulsystem als Ursache: "Wenn sich jemand bei den Grundrechenarten schwertut, dann wird der beste Kurs nichts helfen." Sascha Ernszt, Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend, kritisiert indes, dass die Betriebe oft aktiv die Lehre mit Matura verunmöglichen würden, weil sie Facharbeiter und keine Maturanten benötigten oder Angst vor höheren Lohnforderungen hätten. "Es ist aber die Aufgabe der Unternehmen, Jugendliche auszubilden."

In einem Punkt stimmt Ernszt mit der WKO überein: Das Bildungssystem müsse die Jugendlichen besser auf das Berufsleben vorbereiten. Auch IHS-Forscher Steiner sieht einen Mangel an Bereitschaft, die Stärken der Jugendlichen zu trainieren. "Die Schüler müssen früh erfahren, wo ihre Stärken sind, es kann nicht sein, dass sich manche Schultypen dem verwehren", sagt er mit Blick auf AHS. "Das Bildungssystem hat einen Handlungsauftrag, je weniger dort herausfallen, desto weniger müssen durch die Ausbildungspflicht abgefangen werden."

Ausbildungspflicht ja, aber ohne Bürokratie-Monster

Ob die Ausbildungspflicht der richtige Weg ist, um die Jugendlichen abzufangen, möchte Challupner nicht letztgültig beantworten. Seit 36 Jahren betreut sie arbeitslose Jugendliche, 14.000 werden derzeit in der von ihr geleiteten AMS-Stelle beraten werden. "Umso höher die Ausbildung, desto geringer das Arbeitslosenrisiko - die Grundidee finde ich also positiv", sagt sie, warnt aber davor, ein "bürokratisches Monster" aufzubauen. "Ich hoffe, das Gesetz ist ein bisschen flexibel." Denn nicht ohne Grund sind viele der Jugendlichen nicht in der Lage, sich um eine Ausbildung zu kümmern: Manche müssten arbeiten, damit sie sich eine Lehre leisten können. Andere müssten psychotherapeutisch betreut werden, bevor an Ausbildung zu denken sei.

Das Problem ist vielschichtig: Es geht um Elternhaus, Schulsystem und Betriebe - aber in erster Linie geht es darum, den Jugendlichen Zeit zu geben. Die bekommen sie in der Produktionsschule. Ein Jahr, bei Bedarf auch länger, können sie in der Jobfabrik bleiben. Manche erhalten auch eine zweite Chance. So wie Zdravko. "Beim ersten Mal hat er immer gesagt: ‚Das ist alles Blödsinn, Sie sind viel zu streng.‘ Dann war er ein Jahr zu Hause hat auf die harte Tour gelernt, dass die Welt nicht auf Menschen wartet, die sich nicht aufs Arbeiten vorbereiten", erzählt Neumann. Mit Hilfe eines Jugendcoachings habe er mittlerweile "selbst verstanden, worauf es ankommt", er sei einer der zuverlässigsten, fleißigsten Mitarbeiter. Und: "Ich bin immer pünktlich", sagt Zdravko.

Serie: Neue Arbeitswelt