Start-ups konnten im Vorjahr deutlich mehr Private Equity lukrieren als 2014 - wie aber sollte öffentliche Förderung aussehen?

Wien. Bundeskanzler Christian Kern will auf der Seite jener stehen, die in der Zukunft Chancen sehen, keine Gefahren. Vor zwei Wochen folgte er deshalb auch der Einladung zum Pioneers Festival in der Hofburg, einer Zukunftskonferenz für innovative Ideen und Start-ups, und er brachte den Hoffnungsvollen eine klare Botschaft mit: Wir brauchen Euch. Die Förderung von Start-ups hätte "absolute Toppriorität", wie er bei seinem Vortrag betonte.

Doch wer und was sind diese Start-ups, die Österreich in eine große Zukunft führen sollen? Nicht jede Geschäftsgründung eines jungen Menschen ist per se ein Start-up. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die innovative oder disruptive Technologie und Produkte anbieten und die in der Regel schnell wachsen wollen. Häufig müssen sie es auch, denn es könnte jemand anderer die gleiche Idee haben. Und gerade im Internet-Bereich läuft es oft ähnlich wie im Sport: "The winner takes it all." Aber dazu später.

Denn zuerst ist da nur eine Hoffnung, eine Idee. "Und eine Wette auf den Markt", wie Felix Häusler sagt. Häusler ist Mitgründer des Start-ups Grape, das Software für Firmenkommunikation entwickelt. In der ersten Phase, der Seed-Phase, muss das Produkt entwickelt werden, und das bedingt Kapital. Im weiten Feld der Digital Industry ist das nicht selten Humankapital: Es wird also die eigene Arbeitskraft investiert sowie eigenes Geld. Laut European Start-up Monitor ist dies bei neun von zehn Start-ups in Österreich der Fall.

Aber auch die öffentliche Hand greift unterstützend ein. Es gibt mehrere Fördertöpfe von Bund und Ländern, die beiden größten Töpfe (FFG und aws) verteilen jährlich rund 300 Millionen Euro. Etwa die Hälfte der Start-ups geben an, öffentliche Subventionen erhalten zu haben, auch Grape lukrierte diese. "Sie haben uns geholfen, das hier aufzubauen", sagt Häusler. Und auch Florian Gschwandtner, CEO und Co-Founder des Lauf-Apps Runtastic, lobt die heimische Förderlandschaft. "Hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die wir auch in Anspruch genommen haben."

Runtastic gehört zu jenen Start-ups, die nach einer raschen Wachstumsphase von einem Konzern gekauft wurden. Erst stieg der Springer-Verlag ein, im Vorjahr übernahm dann Adidas das App für 220 Millionen Euro. In der Sprache der Branche ist das ein Exit: Investoren und/oder Gründer stoßen dabei ihre Unternehmensanteile ab.

Runtastic ist der Traum, der sich in dieser Größenordnung allerdings eben nur sehr selten erfüllt. Doch es ist unter anderem dieser Traum, der viele Gründer jahrelang bei geringem Einkommen rund um die Uhr arbeiten lässt, der ein besonderes Abenteuer verspricht und der auch Investoren, kleine wie große, in die Szene holt. Das ist dann Phase zwei, die Phase des Start-ups.

Beim Großteil dieser Unternehmen in Österreich dreht sich alles um das Thema Internet, doch spielt hierzulande auch Life Science eine Rolle, vor allem im Bereich Immunologie, wie Helmut Gassler vom Zentrum für Soziale Innovation erklärt. In Wien hat sich um das Institut von Josef Penninger ein Cluster gebildet, wenn man so will ein kleines Nischen-Silicon-Valley.

Das ist für Wien wichtig und ein Merkmal der Szene. Investoren gehen dorthin, wo es Wissen gibt - und Wissen dorthin, wo es Geld gibt. "Start-ups brauchen den Risikokapitalmarkt. Auf der anderen Seite gründet man lieber dort eine Idee, wo man eine Anbindung an die Szene hat", erklärt Gassler. Fast zwei Drittel aller Start-ups sind in Wien beheimatet. Was gut für die Hauptstadt ist, ist grundsätzlich jedoch eine Herausforderung, und zwar explizit für die Politik, weil sich die Arbeit an einem Ort verdichtet.

Deutlich mehr Risikokapital

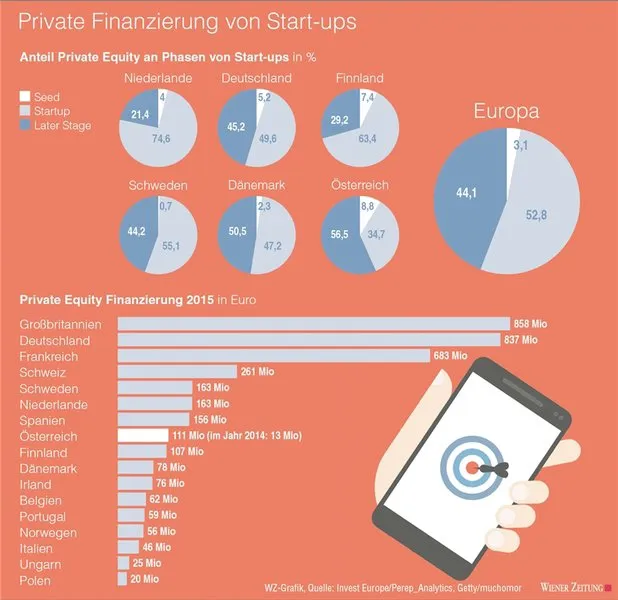

Es ist diese zweite Phase, bei der es in Österreich viel Luft nach oben gibt. Nach einem massiven Einbruch an privaten Investitionen im Jahr 2013 hat sich der Einsatz von Risikokapital im Vorjahr wieder deutlich erhöht - von 13 auf mehr als 110 Millionen Euro. Das hat auch mit einem neuen Crowdfunding-Gesetz zu tun, das im Vorjahr in Kraft trat. Beim Venture-Kapital schneidet Österreich auch im EU-Vergleich nicht so schlecht ab. Der Großteil der Investments fließt jedoch in die "Later-Stages"-Phase, wenn die Start-ups einen Markt gefunden haben und auf ihn ausgerichtet werden.

Es ist aber vor allem die zweite Phase, die von etlichen Schwierigkeiten gekennzeichnet ist. Zum einen wäre da eben die Finanzierung. Größere Fonds investieren dort, wo sich die Start-ups ballen. Umso wichtiger ist es, dass es Erfolge gibt, denn das zieht in weiterer Folge wieder Geld an. Zum einen engagieren sich risikofreudige Investoren, genannt Business Angels, die meistens auch Netzwerke und Know-how mitbringen. Bei größeren Beträgen braucht es aber die Venture-Capital-Fonds. All diese Fremdfinanzierungsformen haben ihre Vor- und Nachteile, klar ist aber: Die Start-ups brauchen sie, und dazu müsste Österreich ein entsprechendes Umfeld für Geldgeber schaffen, fordert die Gründerszene. Denn wenn das Risikokapital für die wichtige Gründungsphase nicht kommt, gehen die Founder eben dorthin, wo es fließt. "Wir haben so viel Kohle rumliegen, aber alle erzählen uns, dass sie Investitionsverluste nicht abschreiben können", sagt Felix Häusler.

Nicht nur die Start-ups staatlich zu fördern, sondern auch Investoren würde wohl zweifelsfrei die Investitionsbereitschaft erhöhen. Die Frage ist allerdings, ob das in Zeiten enger öffentlicher Haushalte auch politisch gewünscht ist. Schließlich würden so zu einem Teil Verluste bei Risikogeschäften sozialisiert werden.

Die ÖVP fordert schon seit einiger Zeit einen Beteiligungsfreibetrag, bisher ist das an der SPÖ gescheitert. Mit dem Kanzlerwechsel könnte nun wieder Schwung in die Sache kommen. Der maximale Betrag soll bei 100.000 Euro liegen, wobei dieser über fünf Jahre abgeschrieben werden soll. So schlägt es Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) vor.

Gewinnfreibetrag neu?

Vom Prinzip wäre dies eine Weiterentwicklung des Gewinnfreibetrags (früher: Investitionsfreibetrag). Dieser soll Unternehmen dazu animieren, in den eigenen Betrieb, etwa in neue Maschinen, zu investieren. Doch ist die Form der Förderung noch zeitgemäß? Für die digitale Industrie ist sie jedenfalls kaum sinnvoll, da Investitionen eher in Vermarktung und Vertrieb gehen.

Ein Spezifikum der Branche ist die starke Vernetzung und Identifikation, wie sich etwa bei Events wie dem Pioneers Festival zeigt. Für erfolgreiche Gründer ist es auch fast selbstverständlich, in neue Start-ups zu investieren. Das Geld bleibt also nicht im eigenen Betrieb, es bleibt allerdings in der Szene. Die Identifikation ist auch ein wesentliches Asset, um in den ersten zwei Phasen gute Mitarbeiter zu bekommen. Die sind essenziell. "Es ist herausfordern, jeden Monat neue Mitarbeiter finden zu müssen, die nicht nur die richtigen fachlichen Skills haben, sondern auch gut ins Team passen", sagt Gschwandtner.

Kampf um die guten Köpfe

Die Ressourcen sind knapp, dazu drängt die Zeit, und das bedeutet: viel, viel Arbeit. Eben auch für die Mitarbeiter. Dazu kommt, dass kleine Start-ups mit großen Konzernen um gut ausgebildete Leute konkurrieren. Ein Asset der jungen Unternehmen ist die Partizipation an der Idee, an dem Abenteuer, aber auch finanziell. Nicht selten werden Mitarbeiter an einem Verkauf beteiligt. International gebe es einfachere Lösungen als in Österreich, heißt es. Man benötige dazu immer auch anwaltliches Know-how, was wiederum Geld und Zeit kostet.

In der heiklen zweiten Phasen machen die Gründer so richtig Bekanntschaft mit Arbeitszeitgesetz, Gewerbescheinen, Sozialversicherung und Bürokratie "Für Start-ups in Österreich würde ich mir eine Steuerbefreiung während der ersten drei bis fünf Jahre wünschen und eine Befreiung jeglicher Prüfungen, wie Arbeitszeit, Krankenkasse et cetera", sagt Runtastic-CEO Gschwandtner.

Staatssekretär Harald Mahrer hatte vor einem Jahr vorgeschlagen, bei der Anstellung des ersten Mitarbeiters diesen ein Jahr lang von Lohnnebenkosten zu befreien. Das würde den Start-ups nicht nur finanziell helfen, sondern die Hürden für Anstellungen nach unten drücken und den Start-ups auch einen Vorteil gegenüber größeren Betrieben im Wettbewerb um die guten Köpfe geben. Innerhalb der ersten zwei Jahre schaffen Start-ups laut European Start-up Monitor pro Unternehmen 7,5 Jobs (inklusive der Founder).

Gründer erleben das Rendezvous mit der Staatlichkeit grundsätzlich als Belastung. Es ist eine Phase, die von enormer Arbeitsintensität geprägt ist und in der hohe Effizienz und große Flexibilität nötig sind. Und genau das steht in einem klaren Widerspruch zu den Anforderungen der heimischen Bürokratie. "Vor allem in den ersten Jahren entscheidet sich, ob ein Start-up groß wird oder nicht. In dieser Zeit dürfen wir nicht unterbrochen werden, und da gibt es auch nichts zu holen für den Staat, das muss endlich einmal verstanden werden", sagt Gschwandner.

Der Runtastic-Chef als auch Felix Häusler von Grape betonen, dass die Szene international so vernetzt ist, dass die Abwanderung der besten Köpfe droht. "Werden den jungen Unternehmen zu viele Steine in den Weg gelegt, gibt es auch andere Länder und Städte in der Nähe", sagt Gschwandtner. Und Häusler ergänzt: "Wenn Firmen wie wir nicht in der Lage sind, in Europa etwas zu bauen, wo wir Arbeitsplätze schaffen, wird es keine Firmen mehr geben."

Kaum Frauen in der Branche

Die Wanderungsbereitschaft der Start-up-Szene ist für die Politik sicherlich eine Herausforderung, der sie aber mit Förderungen und Reformen begegnen kann. Doch es stellt sich durchaus auch die politische Frage, wie intensiv die Unterstützung sein soll, was und wen man hier fördert. Hier gibt es mehrere Aspekte zu beachten.

Zum einen wäre da ein genderpolitischer Aspekt. 85 Prozent der Start-up-Gründer sind Männer. Bei allen Neugründungen, also auch Handel und Gewerbe, liegt der Anteil nur bei 57 Prozent. Fließen immer mehr Unternehmensförderungen zu Start-ups, würden Männer strukturell bevorzugt werden. Ein zweiter Aspekt ist, dass ein internationaler Wettbewerb um Steuererleichterungen und bürokratische Ausnahmen nicht unproblematisch ist. Es wäre ein Race to the bottom bei Arbeitszeitgesetzen und Abgaben, die wiederum für öffentliche Leistungen benötigt werden.

So wie die Start-ups mit Ideen und Geldgeber mit Investitionen auf hohe Umsätze wetten, so könnte dies natürlich auch die Republik tun. Start-ups fördern, um später Steuern und Abgaben einzunehmen. Runtastic etwa hat schon mehr als 100 Mitarbeiter und wächst weiter. Und es sind durchaus, nach einiger Zeit des Darbens, gute Jobs, die hier geschaffen werden. Aber wie viele? Wenn man sich weltweite Größen der digitalen Industrie ansieht, schreiben diese gigantische Umsätze und Gewinne, jedoch bei vergleichsweise geringen Beschäftigungszahlen. Facebook und Twitter haben zusammen rund 15.000 Mitarbeiter, die heimische Voestalpine aber 48.000.

"Dieses Thema wird in der Tat unter mehreren Vorzeichen diskutiert", sagt Gassler. Erstens das geänderte Verhältnis zwischen Umsatz und Beschäftigung, zweitens, ob das Geschäftsfelder seien, die zu natürlichen Monopolen führen: "The winner takes it all." Facebook, Amazon, Airbnb und Google sind einige dieser Beispiele. Es sind weltweit tätige Konzerne, die in ihrem Gebiet kaum noch Konkurrenz haben.