Nach menschenverachtenden Postings ÖVP-naher Studentenvertreter treten immer mehr Beteiligte zurück.

Wien. Nach Berichten über geheime Chat-Gruppen der AktionsGemeinschaft (AG) am Wiener Juridicum, in denen Studentenvertreter antisemitische und menschenverachtende Witze ausgetauscht haben, schreitet nun auch die Staatsanwaltschaft ein. Ermittelt werde wegen Verhetzung und Verstößen gegen das Verbotsgesetz, sagt Maria-Luise Nittel, Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien, der "Wiener Zeitung". Derzeit werde das Verfahren noch gegen unbekannte Täter geführt. "Namen sind uns noch keine bekannt." Die Ermittlungsarbeit habe man bereits mit dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz koordiniert, sagt Nittel.

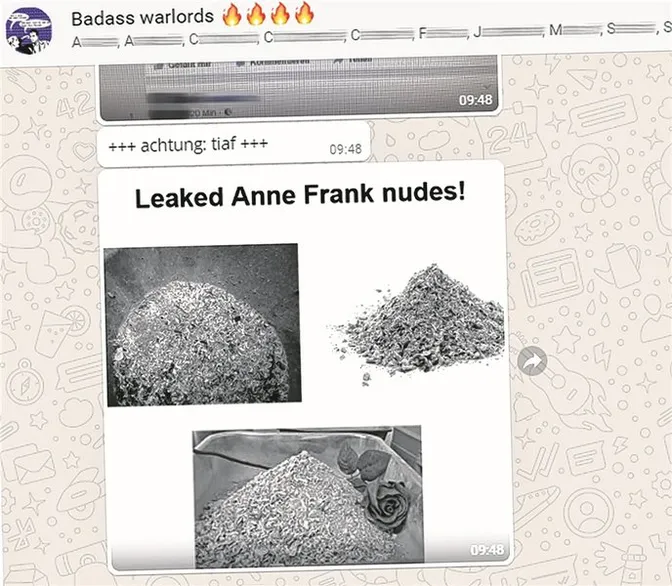

Hintergrund für die Ermittlungen sind Informationen in einem aktuellen Artikel der Wochenzeitung "Falter" über antisemitische, rassistische, sexistische, islamophobe und behindertenfeindliche Postings, Memes und Fotos in geschlossenen Chatgruppen, in denen sich rund 32 angehende Juristen ausgetauscht haben sollen. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um Mitglieder, Aktivisten oder Sympathisanten der ÖVP-nahen Studentenvertretung AktionsGemeinschaft. Via Facebook ("FVJUS Männerkollektiv") und Whatsapp ("Badass warlords) haben die "schwarzen Schafe" ihrem "schwarzen Humor" wie es die AG in einer ersten Stellungnahme verharmlost hat, freien Lauf gelassen.

Zwar seien diese Chats nicht zu entschuldigen, doch seien viele der Screenshots aus dem Zusammenhang gerissen, um der bürgerlichen Studentenvertretung unmittelbar vor den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zwischen 16. und 19. Mai "größtmöglichen Schaden zuzufügen", hieß es weiter in der AG -Stellungnahme.

Mittlerweile hat man in ihren Reihen hingegen den Ernst der Lage erkannt und die ersten Konsequenzen gezogen. Die bundesweite AG-Spitzenkandidatin für die kommenden ÖH-Wahlen Silvia Grohmann hat eine "lückenlose Aufklärung" versprochen. Bisher seien 17 Beteiligte aus der AG Jus und aus der Fakultätsvertretung ausgeschlossen und bei weiteren Verdächtigen die Mitgliedschaft ruhend gestellt worden. Von den Beteiligten seien zudem Verzichtserklärungen für ihr AG Mandat - das sie mit der bevorstehenden Wahl bekommen könnten - gefordert worden, auch weitere Mitglieder hätten eine solche abgegeben. Von der Liste könnten sie nicht mehr gestrichen werden, die Frist dafür ist abgelaufen.

Öffentlich haben sich bisher drei Männer aus den Chatgruppen zu Wort gemeldet. Der Präsident der AG Jus Clemens Kraemmer erklärte am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite, die in den Gruppen geposteten Inhalte seien "absolut inakzeptabel". "Da ich diese Vorgänge aber geschehen lassen habe, ist die Konsequenz daraus, dass ich aus der AktionsGemeinschaft Jus ausgetreten bin und meine Ämter in der Fakultätsvertretung Jus zurückgelegt habe", heißt es in dem Posting.

ÖVP-Gemeinderat hat auch kommentiert und gelikt

Fachvertretungs-Mandatar Christoph Diensthuber und bis dato Pressereferent der Jungen ÖVP tat es seinem Kollegen gleich. Auch er entschuldigte sich in einem Eintrag auf seiner FB-Seite: "Ich war Teil dieser WhatsApp- und Facebook-Gruppen und obwohl ich nie solche Inhalte gepostet, geliked oder geshared habe, weiß ich mittlerweile dass ich etwas tun hätte müssen. Rückblickend hätte ich sofort aussteigen und die Gruppe melden müssen, sobald mir das erste Posting dieser Art aufgefallen war. Ich habe hier ganz klar einen Fehler gemacht. Ich hab diese Gruppen viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen, weil mich die Gruppe generell nicht interessiert hat. Ich habe sie oft tagelang nicht beachtet, Nachrichten nicht gelesen und sie stumm geschaltet."

Dass das so nicht ganz korrekt ist, beweisen die Protokolle und Screenshots, die bereits auf antifaschistischen Plattformen herumgereicht werden. Auf den Screenshots ist zu erkennen, dass beide Herren durchaus Inhalte zumindest gelikt haben.

Als dritter hat der AG-Spitzenkandidat der Universität Wien und ÖVP-Gemeinderat der niederösterreichischen Gemeinde Lassee Alexander Grün am Donnerstag Stellung genommen. Auch er war Mitglied der Chat-Gruppen und hat die menschenverachtenden Postings und Memes kommentiert und gelikt. Auch er ist von seiner Funktion als Obmann AG der Uni Wien und als Fakultätsvertreter am Wiener Juridicum zurückgetreten. Ob er noch weiter als Gemeinderat in Lassee tätig ist, konnte nicht eruiert werden. Am Lasseer Gemeindeamt darf man keine Auskunft geben, solange der Bürgermeister außer Haus ist, hieß es auf Anfrage der "Wiener Zeitung."

Offenlegung derNamen gefordert

Am Wiener Juridicum wühlt der AG-Skandal sowohl die Mitarbeiter als auch die Studenten auf. In Vorlesungen wird über die Vorfälle gesprochen und diskutiert. Dekan Paul Oberhammer hat bereits in einer Stellungnahme die Vorfälle und die ersten Reaktionen der AG aufs Schärfste verurteilt.

Viele der Studenten sind aufgebracht. Einige fürchten um den Ruf der Fakultät, anderen gehen die derzeitigen Mea-Culpa Aktionen der AG-Vertreter nicht weit genug. Sie wollen eine Offenlegung der Namen aller beteiligten Personen aus den Chatgruppen.

Dafür plädiert auch die politische Konkurrenz. "Es ist für alle Studierende, die zur Wahl gehen eine essentielle Info, ob die Leute, die auf der Wahlliste stehen, da aktiv mitgemacht haben oder es stillschweigend toleriert haben", sagt Jus-Studentin Hannah Lutz, österreichweite Spitzenkandidatin des Verbands der Sozialistischen Studenten (VSStÖ) im Gespräch mit der "Wiener Zeitung."

Auch im Netz wird der Wunsch nach mehr Transparenz laut. Die Liste mit den Namen - inklusivem dem Aktivitätsprotokoll in den jeweiligen Gruppen - kursiert bereits auf verschiedenen Plattformen. Die beteiligten Personen haben schnell reagiert und ihre diversen Online Profile gelöscht. Digital wollen sie keine Spuren mehr hinterlassen. Es soll niemand in Zukunft nachverfolgen können, dass diese angehenden Juristen eine Vorliebe für Nazi-Witzchen haben.

Die Verhetzung ist in § 283 des Strafgesetzbuches geregelt. Demnach macht sich etwa strafbar, wer eine religiöse Gruppe von Menschen wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit herabsetzt. Der Tatbestand umfasst vier Fälle, darunter fällt auch das Beschimpfen einer Gruppe in der Absicht, ihre Menschenwürde zu verletzen. Strafbar ist allerdings nur, wer öffentlich handelt, so dass es vielen Menschen (mindestens dreißig) zugänglich wird. Es wird zu klären sein, ob auch Beiträge in einer geschlossenen Chatgruppe als öffentliche Handlungen gelten. Die Verhetzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Wer die Verhetzung in einem Druckwerk oder Rundfunk begeht oder sie sonst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Strengere Strafe gibt es für Verstöße gegen das Verbotsgesetz. Hier drohen je nach Tatbestand jahre- oder jahrzehntlange Haftstrafen. Als politisches Delikt wird die Wiederbetätigung vor einem Geschworenengericht verhandelt.