Die sozialen Medien geraten ob ihrer Rolle im US-Wahlkampf 2020 zunehmend in die Kritik. Die Reaktionen ihrer Eigentümer reichen von Ignoranz bis zum Totalverbot politischer Werbung.

Überraschung: Ali G, Borat und Bruno können auch ganz anders, und wie. Ende November nahm der Schauspieler, Regisseur und Komödiant Sacha Baron Cohen einen Preis der Anti-Defamation League (ADL) entgegen. Die traditionsreiche jüdische NGO mit Sitz in New York City, die sich seit knapp über hundert Jahren dem Kampf gegen den Antisemitismus in allen seinen Erscheinungsformen widmet, zeichnete den 48-jährigen Engländer für "seine Vision, seine Vorstellungskraft und seine Kreativität" aus. Eigenschaften, die er zuletzt eindrucksvoll in der Netflix-Miniserie "The Spy" bewies, in der er seinen legendären Namensvetter, den Mossad-Spion Eli Cohen darstellte.

Tatsächlich scheint es, als ob Sacha Baron Cohen auch im richtigen Leben die Komödie hinter sich gelassen und den Ernst der Lage erkannt hat. In seiner Dankesrede ließ er - nicht nur für die zahlreichen Gäste der Preisverleihung überraschend - alle Blödeleien sein, sondern nutzte sie, um auf ein Problem hinzuweisen, dessen volles Ausmaß spätestens seit 2016 klar geworden ist: die extrem problematische Rolle der sozialen Medien im politischen Meinungsbildungsprozess von Wählerinnen und Wählern weltweit, aber vor allem der in den USA und im Vereinigten Königreich.

Die Macht der "Silicon Six"

Daran, welche Leute er in diesem Zusammenhang als Wurzel allen Übels ansieht, ließ Cohen keinen Zweifel: die sogenannten "Silicon Six". Namentlich sind das Facebook-Gründer Mark Zuckerberg; Sundar Pichai, Chef von Google und dem Mutterkonzern Alphabet; die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin; Susan Wojcicki, Vorstandsvorsitzende von Googles Videoplattform YouTube; sowie Jack Dorsey, der Mitbegründer und Chef von Twitter. Gemeinsam bildeten sie laut Cohen "die größte Propagandamaschine der Geschichte", die dabei helfe, "auf der ganzen Welt Hass und Gewalt zu verbreiten (...). Diese superreichen Silicon Six sind mehr darüber besorgt, den Preis ihrer Firmenaktien in die Höhe zu treiben, als darüber, die Demokratie zu beschützen", polterte Cohen.

Nun ist die Kritik - die der Künstler tags darauf in einem Kommentar in der "Washington Post" in Langform darlegte - bei allem Guten, das diese Plattformen bestimmten Teilen der Menschheit antun, angesichts der Faktenlage keine Meinung, sondern eine bloße Tatsachenfeststellung. Den besten Beweis dafür liefern verlässlich die Vereinigten Staaten, die sich bereits mitten im Präsidentschaftswahlkampf befinden. Dem Zeitalter entsprechend werden bis zum Wahltermin am 3. November 2020 Milliarden an Dollars in die Werbung gesteckt werden, und ein Gutteil davon - wenn diesmal nicht sogar der Löwenanteil - wird in den Taschen der "Silicon Six" landen.

Aus Sicht der Politiker machen Investitionen in deren Plattformen Sinn. Nirgendwo anders erreichen sie derart gezielt ihre Klientel.

In einem riesigen Land wie den USA, wo es traditionell weniger darum geht, potenzielle Wechselwähler von der Sinnhaftigkeit der eigenen politischen Ideen zu überzeugen, als darum, möglichst viele der eigenen Stammwähler zur physischen Stimmabgabe zu bewegen (und zeitgleich die der anderen Partei genau davon abzuschrecken), gab es nie zuvor in der Geschichte ein effektiveres Mittel. Dementsprechend zeigen sich die politischen Kämpfe, die heute in der Hauptstadt Washington über die Rolle der sozialen Medien geführt werden, enorm facettenreich - und, weil im Fall einer Reglementierung, wie sie Sacha Baron Cohen und eine immer größere Zahl an Amerikanern fordern, eine Seite deutlich mehr zu verlieren hätte als die andere, brutaler denn je.

Der Kampf um Politwerbung

Das jüngste Beispiel, wie sehr die Wiederwahl von Präsident Donald Trump von seinem Social-Media-Wahlkampf abhängt, lässt allein die Reaktion seiner Leibgarde in der Republikanischen Partei auf eine vor kurzem präsentierte Maßnahme von Google schließen. Nachdem der Konzern, ohne dessen Suchmaschine das Internet fast nicht mehr denkbar ist, bekanntgab, dass er politische Werbung 2020 nur mehr eingeschränkt erlaube, protestierte jede einzelne der diversen konservativen Parteiorganisationen aufs Schärfste.

Der Stein des Anstoßes: Google - dem auch YouTube gehört - will künftig nicht mehr zulassen, dass politische Parteien in punkto Micro-Targeting aus seinem vollen Datenvorrat schöpfen können. Nämliche Technologie erlaubt es Wahlkampfmanagern, ihre Botschaften quasi auf Hausnummer, Familienstand, sexuelle Orientierung und Konsumvorlieben genau an den Mann oder die Frau zu bringen. Im kommenden Jahr soll es Parteien auf Google dagegen nur mehr möglich sein, Werbung nach drei Kriterien zu schalten: Alter, Geschlecht und Postleitzahl.

Abgestelltes Tech-Personal

Sämtliche anderen Informationen, die etwa Trumps Digitalexperte Brad Parscale im Jahr 2016 mit tatkräftiger Hilfe von Google und Facebook (von ihnen ins digitale Wahlkampf-Hauptquartier abgestelltes Personal inklusive) zusammentrug und meisterhaft instrumentalisierte, sollen diesmal tabu sein.

Parscale, der aufgrund seiner Verdienste bereits im Februar des Vorjahrs zum Chef der Wiederwahlkampagne bestellt wurde - er hatte es wider Erwarten geschafft, dass auch noch der letzte Hinterwäldler mit Internetanschluss, der glaubt, dass George Soros Mexikaner importiert, Trump ein frommer Mann und Hillary Clinton eine Päderastin sei, den Weg zum Wahllokal fand -, sieht deshalb jetzt nicht weniger als eine Verschwörung am Werk. "Die politischen Eliten und Big Tech wollen die Wahl manipulieren. (...) Sie werden nicht stoppen, bis sie alle politischen Meinungen kontrollieren", twitterte der 43-jährige Texaner, ganz im Stil seines Chefs im Weißen Haus.

Was Parscale am allermeisten fürchtet, ist indes, dass Facebook mit seinen 221 Millionen US-Nutzern dem Beispiel Googles folgen könnte. Welche enorm wichtige Rolle diese Technologien spielen, zeigte das Wahlergebnis: Am Ende des Wahltags 2016 betrug der kombinierte Abstand zwischen Trump und Hillary Clinton in den Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin nur 77.744 Stimmen. Es waren diese paar Stimmen, die im amerikanischen Wahlsystem, dem Electoral College, den großen Unterschied ausmachten - und auch 2020 ist ein derartiges Foto-Finish, bei dem es buchstäblich um jeden einzelnen Wähler geht, nicht auszuschließen.

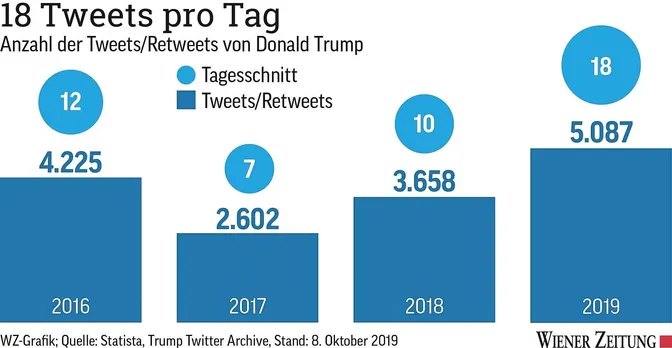

Umso bemerkenswerter erscheint in diesem Licht die Entscheidung Jack Dorseys, dass es auch anders geht; und das ausgerechnet auf jener Plattform, die der Präsident täglich nutzt, um seine Barrage an alternativen Fakten unter die Leute zu bringen. Anfang Herbst kündigte Twitter an, künftig jegliche Art von politischer Werbung zu verbieten - und zwar nicht nur in den USA, sondern global. Seit zwei Wochen ist das Verbot in Kraft und trotz aller Unkenrufe pseudoprofessioneller Beobachter, dass dieser Schritt "unbeabsichtigte Konsequenzen" nach sich ziehen würde, spürt man von diesen bisher nichts. Warum auch? Während sich Twitter und Google 2020 also zumindest ein wenig darum bemühen, dass sich die ärgsten Auswüchse von 2016 nicht wiederholen, zeigt sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg von der Debatte bisher gänzlich unbeeindruckt.

Was nicht nur daran liegt, dass er mit Trump mittlerweile ein ganz und gar freundschaftliches Verhältnis pflegt. Was insofern nicht überrascht, weil der 71-jährige Ex-Reality-TV-Star und der halb so alte Entrepreneur auf den zweiten Blick mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten scheint.

Sozial eher unverträglich

Der nach dem Urteil zahlloser ehemaliger Mitstreiter wie Trump sozial eher unverträgliche Zuckerberg - auf deren Aussagen beruht nicht zuletzt seine wenig schmeichelhafte Darstellung durch Jesse Eisenberg im Kinohit "The Social Network" - gründete Facebook einst, weil er ein Programm entwickeln wollte, das es ihm und seinen männlichen Kommilitonen auf der Privatuniversität Harvard erlauben sollte, die Attraktivität (beziehungsweise deren Mangel) ihrer Kolleginnen zu bewerten. Nun ist Harvard auch jenes College, das etwa Trumps Schwiegersohn und nunmehrigen politischen Berater Jared Kushner trotz mangelhafter akademischer Leistungen die Aufnahme erlaubte, weil sein Vater Charles (ein unter anderem wegen Steuerhinterziehung und illegaler Wahlkampfspenden verurteilter Verbrecher) kurzerhand ein Gebäude für 2,5 Millionen Dollar gespendet hatte.

Keine schlüssige Antwort

Dementsprechend war es auch nicht zufällig der mächtigste Social-Media-Eigentümer unter den "Silicon Six", der jüngst wieder einmal im Zuge einer Anhörung vor dem Kongress eine schlechte Figur machte. Auf die Frage der New Yorker Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Jungstar der Demokraten, welche Maßstäbe auf Facebook für politische Werbung gelten, wusste Multimilliardär Zuckerberg keine schlüssige Antwort zu geben. Laut dem 35-Jährigen sei es schlicht "nicht die Aufgabe von Facebook, darüber zu entscheiden, was wahr und was unwahr ist"; und als Konsequenz daraus sei es jedem Politiker unbenommen, auf der Plattform das Blaue vom Himmel herunter zu lügen, solange er oder sie dafür bezahle.

Das Gleiche gelte für Snapchat (laut Eigenangaben 210 Millionen aktive US-User täglich) und Instagram (110 Millionen User), die ebenfalls zur Firma gehören und von einer deutlich jüngeren Klientel genutzt werden. Im Übrigen, betonte Zuckerberg, sei Facebook gar nicht auf das Geld aus der Politik angewiesen, "weil es nur einen vernachlässigbaren Bruchteil unseres Umsatzes" ausmache. Inwieweit letztere Information wirklich stimmt, darüber lässt sich freilich nur spekulieren.

Die Kosten für den US-Wahlkampf 2016 - das Rennen ums Weiße Haus und das um den Kongress kombiniert - beliefen sich laut dem unabhängigen Kampagnenfinanzierungs-Watchdog Open Secrets (opensecrets.org) auf rund 6,5 Milliarden Dollar. Darin sind die tausenden Maßnahmen, die damals der russische Staat unternahm, um dem erklärten Putin-Freund Trump unter die Arme zu greifen, gar nicht eingerechnet. Nicht, dass Facebook dem Kreml durch seine Ignoranz nicht ohnehin genug vorauseilenden Gehorsam entgegengebracht hätte. Wie Anfang des Vorjahrs im Rahmen des Skandals um die britische Firma Cambridge Analytica bekannt wurde, hatte ihr Zuckerberg die privaten Daten von 87 Millionen Usern ohne deren Einverständnis überlassen und damit aktiv sein Scherflein zu Trumps Sieg beigetragen.

Lügen erzeugen Engagement

Anders als Google und Twitter zeigt Facebook auch diesmal und trotz immer lauter werdendem Widerstand selbst im eigenen Haus praktisch keinerlei Skrupel, im Wahlkampf 2020 auch nur irgendetwas substanziell an seinem Geschäftsmodell zu verändern. Weshalb es sich Zuckerberg auch weiterhin gefallen lassen muss, dass Leute wie Sacha Baron Cohen ihn und seinesgleichen für ihre indifferente Haltung vorführen. Denn auch wenn sich zumindest einzelne von ihnen ihrer Verantwortung langsam aber sicher gewahr werden: Würden die "Silicon Six" wirklich wollen, dass ihre Plattformen nicht mehr permanent als Waffen zur Unterminierung des liberalen Demokratiemodells missbraucht würden, würden sie schlicht und einfach genug Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, Hasspostings und Tweets zu löschen, und damit aufhören, zigfach widerlegte Falschinformationen zu verbreiten. Geld genug dafür hätten sie.

Weil sie das bisher aber nur unzureichend beziehungsweise gar nicht taten, jammern sie jetzt lieber darüber, wohin sie das imagemäßig gebracht hat, als konkrete Gegensteuerungsmaßnahmen zu setzen. Um es mit dem Komödianten Cohen zu sagen: "Facebook könnte sich eine effektive Überwachung locker leisten. Es könnte mit der Anti-Defamation League und der NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, Anm.) zusammenarbeiten und willentlich platzierte Lügen löschen. Aber das wird nicht geschehen, weil das gesamte Geschäftsmodell auf dem Generieren von Engagement auf der Plattform basiert. Und nichts generiert mehr Engagement als Lügen, Angst und Entrüstung."

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista