Gedenktag der Armenier-Verfolgungen am 24. April: Die offizielle Türkei verweigert sich der Aufarbeitung.

Athen. (n-ost) Vor fünf Monaten, beim Besuch von Papst Franziskus in der Türkei, war die Welt noch in Ordnung. Eine Visite im Prunk-Palast von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, ein gemeinsames Gebet mit dem Istanbuler Mufti Rahmi Yaran in der Blauen Moschee - die Reise war auf Harmonie und versöhnliche Gesten angelegt. Damit ist es nun vorbei zwischen der Türkei und dem Vatikan. Weil Franziskus am vergangenen Sonntag in einer Messe den Tod von möglicherweise bis zu 1,5 Millionen Armeniern als "ersten Völkermord im 20. Jahrhundert" bezeichnete, rief die türkische Regierung ihren Vatikan-Botschafter zur Berichterstattung nach Ankara zurück. Ministerpräsident Ahmet Davutoglu reagierte scharf: Mit seiner "falschen und widersinnigen Äußerung" fördere der Papst den "steigenden Rassismus in Europa". Staatschef Erdogan warnte den Papst sogar, "diesen Unsinn" zu wiederholen.

Türkei hadert mit dunklem Geschichtskapitel

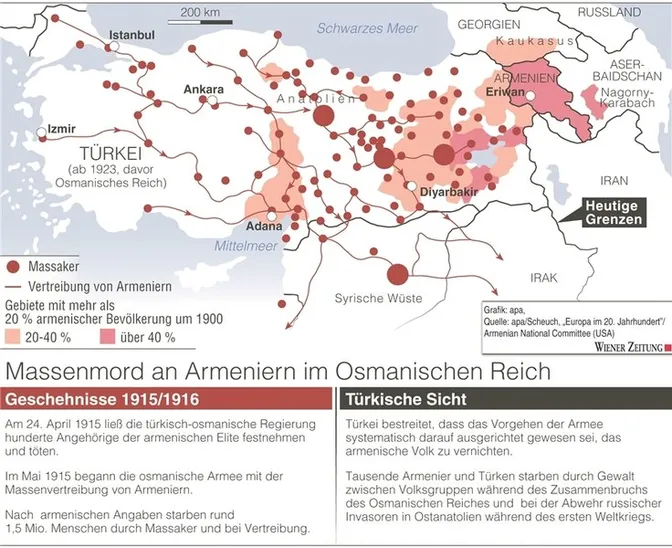

Alljährlich am 24. April gedenken die Armenier der Verfolgung und Vertreibung ihrer Landsleute im Osmanischen Reich. Die Osmanen sahen in den damals etwa 2,5 Millionen Armeniern innere Feinde - wegen ihres Strebens nach religiöser und politischer Autonomie und wegen ihrer Nähe zum "Erzfeind" Russland. In diesem Jahr hat der bevorstehende Gedenktag eine besondere Bedeutung: Seit am 24. April 1915 die Massaker mit der Festnahme und Deportierung armenischer Intellektueller, vor allem in Istanbul, begannen, sind 100 Jahre vergangen. Die Debatte um die damaligen Ereignisse ist auf armenischer Seite geprägt vom Trauma der Verfolgungen. Auf türkischer Seite schwingt Paranoia mit. Immer noch hadert die Türkei mit diesem dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit. Man versucht, die Tragödie auszublenden und kleinzureden. Das beginnt schon bei den Zahlen: Nicht 1,5 Millionen Menschen, wie von armenischer Seite behauptet, seien ums Leben gekommen, sondern allenfalls 200.000, und nicht durch Verfolgung, sondern infolge von "Krankheit und Kriegswirren", heißt es. Die historische Altlast überschattet die Beziehungen beider Länder. Die 270 Kilometer lange armenisch-türkische Grenze ist geschlossen, es gibt keine diplomatischen Beziehungen. 2008 besuchte der damalige türkische Präsident Abdullah Gül zwar Armenien. Man sondierte eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und eine Öffnung der Grenze. Doch daraus wurde nichts - vor allem wegen des ungelösten Streits um die Ereignisse im Ersten Weltkrieg.

Auch die heute noch in der Türkei lebenden Armenier, mit rund 60.000 Menschen zugleich die größte christliche Gemeinde der muslimischen Türkei, leben unter dem dunklen Schatten der Geschichte. Sie sind eine eingeschüchterte und zurückgezogene Minderheit. Wer sich zu weit vor wagt, wird schnell zum Opfer, wie 2007 die Ermordung des armenischen Bürgerrechtlers Hrant Dink durch einen türkischen Nationalisten zeigte. Auch als Türke muss man vorsichtig sein. Der Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk hatte 2005 in einem Interview mit dem Zürcher "Tages-Anzeiger" davon gesprochen, die Türkei habe "30.000 Kurden und eine Million Armenier getötet, aber fast niemand außer mir wagt, das auszusprechen". Pamuk wurde daraufhin wegen "Verunglimpfung des Türkentums" angeklagt und zu einer Geldstrafe von 6000 Lira verurteilt.

Fixierung auf Völkermord führt in die Sackgasse

Die Frage, ob die Armenierverfolgungen als Völkermord gelten können oder müssen, ist nicht erst seit der Papst-Äußerung Gegenstand erbitterter Historikerkontroversen und heftiger diplomatischer Verwicklungen. Gebannt blicken türkische Diplomaten jedes Jahr im April nach Washington, ob der jeweilige US-Präsident das Wort "Völkermord" in den Mund nimmt - bisher tat er es nicht. Schon 1987 bezeichnete allerdings das Europaparlament die Tragödie als Genozid. 2011 kam es zu heftigen türkisch-französischen Turbulenzen, als die Nationalversammlung in Paris ein Gesetz billigte, das die Leugnung des Völkermordes an den Armeniern unter Strafe stellte. Der türkische Botschafter wurde aus Frankreich zurückgerufen, Ankara kündigte Wirtschaftssanktionen gegen Frankreich an, und der damalige Premier Erdogan empfahl den Franzosen, sich erst einmal "mit ihrer eigenen, dreckigen und blutigen Geschichte auseinanderzusetzen" - eine Anspielung auf den Algerienkrieg.

Die Fixierung auf die Frage, ob die Armenierverfolgungen den Tatbestand des Völkermords erfüllen, führt allerdings immer tiefer in eine Sackgasse. Genauso kontraproduktiv sind die immer wieder angestellten Berechnungen zu möglichen Reparationsansprüchen der Armenier gegenüber der heutigen Türkei. Auch viele Armenier finden diese Diskussion wenig hilfreich, weil sie einer Annäherung zwischen beiden Völkern im Wege steht. Dabei gibt es auch auf türkischer Seite in den vergangenen Jahren durchaus Bewegung.

Das Armenier-Thema ist, anders als noch vor zehn Jahren, kein Tabu mehr, zumindest nicht in Teilen der türkischen Zivilgesellschaft. Angestoßen auch durch den Mord an Hrant Dink und die kurzlebige Friedensoffensive des früheren Präsidenten Abdullah Gül gibt es Debatten, die zum Beispiel auf die Einsetzung einer gemeinsamen Historikerkommission zielen. Das wäre ein erster Schritt für die Türkei, sich mit dieser schwierigen Ära ihrer Geschichte selbstkritisch auseinanderzusetzen.