Am 7. März jährt sich der Geburtstag des Schriftstellers zum hundertsten Mal. Eine Erinnerung.

Auf die Frage, ob er gerne etwas anderes geworden wäre als Schriftsteller, gab Milo Dor am Abend seines Lebens zur Auskunft, er wäre gerne eine Balletteuse geworden oder eine Koloratursängerin, sei aber nun einmal ein Bariton und könne leider nicht tanzen. Eine Antwort typisch für einen Mann, der stets in Möglichkeiten dachte und nichts so sehr liebte wie das ständige lustvolle Spiel mit der Identität.

Dieses Spiel kultivierte er früh, schon in seiner Jugend, als er sich zusammen mit Schulfreunden am Belgrader Gymnasium für den Surrealismus begeisterte. In der Zeit der Verfolgung durch die Diktatur, der Zeit der Lagerhaft, der Folter und der Verhöre wurde daraus bitterer Ernst, das Spiel zur Überlebensstrategie. Die Vorstellung, nicht er, sondern jemand anderer sei es, der dies alles zu ertragen habe, nicht er werde verhört und gefoltert, sondern ein anderer, nicht er erleide diese Qualen, sondern jemand anderer, half ihm standzuhalten.

Später wandelte sich dieses Spiel zum schöpferischen Prinzip: "Ich schreibe und schaue mir dabei über die Schulter" - dies ist das Leitmotiv, das Erkennungszeichen des Dichters Milo Dor, und das berühmte Wort von Rimbaud, "Ich ist ein anderer", wurde zu seinem Leitsatz; nicht von ungefähr stellte er es als Motto seinem Roman "Die weiße Stadt" von 1969 voran, einem kaleidoskopartig aufgebauten, aus vielen Perspektiven erzählten Schlüsselroman über das Wien der Nachkriegsjahre.

Nach der Utopie

Im Zentrum der Handlung und doch zugleich ganz am Rand, unscheinbar und leicht zu übersehen: der einstige Revolutionär Mladen Raikow, den der Lauf der Geschichte nach Wien verpflanzt hat, wo er nun sein Dasein als Antiquitätenhändler fristet. In die Jahre gekommen und von Angstträumen gequält, muss er feststellen, dass er in einer Welt, in der nur der Erfolg zählt, dazu verurteilt ist, ein Außenseiter zu bleiben, ein Zuschauer des Lebens, kein Akteur. So begräbt er die Utopie seiner Jugend: Die weiße Stadt, in der ein anderes, freieres Leben möglich wäre, ist weder die Stadt, aus der er kommt, noch die Stadt, in der er zu Hause ist oder einmal zu Hause sein wird, sondern ein unerreichbares Luftgebilde, ein Tagtraum.

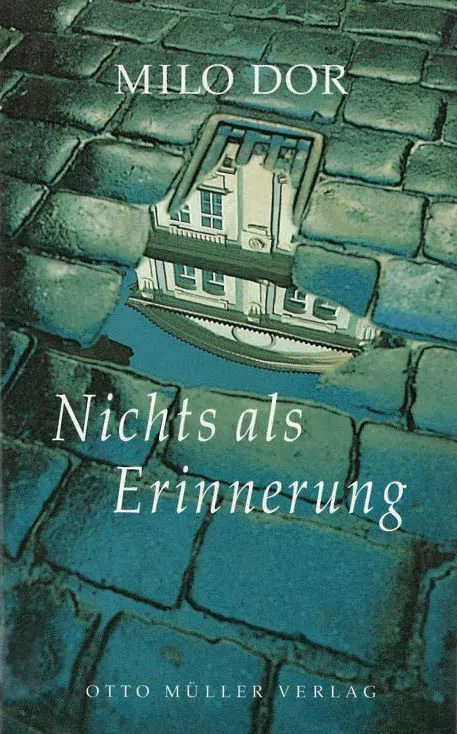

Mit diesem Roman schreibt Milo Dor fort, was er mit den Romanen "Tote auf Urlaub" (1952) und "Nichts als Erinnerung" (1959) begonnen hat. Nicht als Trilogie konzipiert, in Stil und Aufbau grundverschieden, bilden die drei Bücher doch eine geistige Einheit, weshalb Dor sie später unter dem Titel "Die Raikow-Saga" zusammengefasst hat.

Einer Saga, einer Familienchronik entspricht allerdings nur der nach der inneren Chronologie erste Teil, "Nichts als Erinnerung" (der wie auch "Die weiße Stadt" kongenial von Michael Kehlmann verfilmt worden ist). In zarten Pastellfarben wird hier eine Kindheit in einer Zeit des Zerfalls geschildert, ein Frühlingserwachen im Zeichen des Untergangs.

Der junge Mladen Raikow verbringt wie sein Schöpfer Milo Dor einen Gutteil seiner prägenden Jahre, ehe er ans Gymnasium nach Belgrad kommt, in einer Kleinstadt im Banat, in der Provinz eines verschwundenen Reiches, in der vermeintlichen Geborgenheit gutbürgerlicher Lebensformen, die längst zur Chimäre geworden sind: Der Glanz von einst ist verblasst, die soliden Verhältnisse sind nur noch Fassade, die Fundamente schwanken.

Was folgt, ist der Sturz in den Abgrund, die totalitäre Katastrophe, die dann im Mittelstück der Trilogie, "Tote auf Urlaub", breit ausgemalt wird, in dokumentarischer Treue zum Detail, mit allen Schrecken und Bedrängnissen. Ein Toter auf Urlaub, das wird Mladen Raikow fortan sein, ob er will oder nicht, einer, der sich ständig fragen muss: "Warum habe ich überlebt und nicht ein anderer?"

In dieser Trilogie hat Milo Dor seinen eigenen Lebensweg zu einem exemplarischen mitteleuropäischen Schicksal gestaltet. Der Gang der Geschichte hat sie beide - Dor wie Raikow - aus einem Land in ein anderes verpflanzt, aus einem Leben in ein anderes, aus einer Sprache in eine andere, hat sie beide - den Autor wie seine Figur - immer wieder gezwungen, sich neu zu erfinden, eine neue Identität anzunehmen.

Denn dass aus dem 1923 in Budapest geborenen Milutin Doroslovac, Spross einer gutbürgerlichen serbischen Familie - sein Vater war ein angesehener Arzt -, eines Tages ein österreichischer Schriftsteller werden würde, ja geradezu ein Repräsentant der österreichischen Literatur - wer hätte das geahnt? Zwar begeisterte er sich für Literatur bereits am Gymnasium, schrieb für eine Schülerzeitung und machte erste Gedichte, doch mit dem Überfall Nazideutschlands auf Jugoslawien und dem Einmarsch der deutschen Truppen änderte sich sein Leben wie auch das seiner Altersgenossen von einem Tag auf den anderen: "Als die Waffen zu bellen begannen, mußte die Sprache verstummen", wird er viele Jahrzehnte später diese Zeit resümieren.

Worte als Waffen

"Es gibt Augenblicke, in denen man mit wohlgesetzten, an die Vernunft appellierenden Worten absolut nichts ausrichten kann. So gab ich in dieser wild gewordenen Zeit das Schreiben auf, mit dem ich als Gymnasiast angefangen hatte, und widmete mich ausschließlich dem Kampf gegen die finsteren Unterdrücker der europäischen Freiheit. Da mir keine anderen Waffen zur Verfügung standen, griff ich wieder zum Wort. Ich schrieb aber weder Verse noch Prosa, sondern Flugblätter, die wir insgeheim an die Bevölkerung unserer besetzten Stadt verteilten."

Es dauert nicht lange, und der junge kommunistische Widerstandskämpfer gerät in die Fänge der Belgrader Spezialpolizei. Es beginnt die in "Tote auf Urlaub" beschriebene Odyssee von Verlies zu Verlies, von Lager zu Lager, bis er schließlich im Sommer 1943 zur Zwangsarbeit nach Wien verschleppt wird. Dort kommt er nach Monaten, die ihn aufatmen lassen in einer vom Krieg noch kaum zerstörten Stadt, erneut in Haft, in das berüchtigte Polizeigefangenenhaus auf der Rossauer Lände.

In der Zelle bleibt ihm wieder nur das Wort als Tor ins Offene, als Zeugnis des Widerstands und als Ausdruck ungebrochenen Lebenswillens. So entsteht, halb auf Serbisch, halb auf Deutsch, ein Gedicht in Prosa, das wie ein Vermächtnis klingt - manche Abschiedsbriefe und -gedichte von Widerstandskämpfern, die in jenen Jahren hingerichtet wurden, sind auf einen ähnlichen Ton gestimmt - und doch einen Anfang setzt, einen Auftakt markiert:

"Ich werde nicht sterben. Ich bin noch voller Farben und Klänge, flatternder Schritte der Mädchen, ich bin noch voll von so viel Lächeln, bitterem und warmem, verzweifeltem und dennoch mutigem, ich bin noch voll Musik der frischen Winde, welche die Segel bis zur Reife blähen, ich bin noch voller Regen, der den Flug ins Unbekannte nicht ermüden konnte, ich bin noch voll von Stimmen und Rufen aus der Nacht, von Stürmen, Pfeilen des Trotzes und Sonnen der Liebe. Ich bin zu voll, um sterben zu können. Sie werden es nicht vermögen, mich zu töten. (...)"

Unmittelbar nach dem Krieg gelangt dieses Prosagedicht an die Öffentlichkeit, durch die Wiener Literaturzeitschrift "PLAN", die Otto Basil herausgibt und die für eine ganze Generation neuer österreichischer Autorinnen und Autoren zum Ausgangspunkt wird. Bei allen Unterschieden in Herkunft, literarischer Tradition und künstlerischem Temperament verband sie vor allem eines: die Skepsis allen großen Heilsversprechen gegenüber, allen hehren Idealen, nicht zuletzt aber gegenüber sich selbst: "Uns selbst müssen wir mißtrauen. Der Klarheit unserer Absichten, der Tiefe unserer Gedanken, der Güte unserer Taten!", fordert Ilse Aichinger in ihrem "Aufruf zum Mißtrauen", der 1946 ebenfalls im "PLAN" erschien, und formuliert damit das Programm dieser Generation.

Milutin Doroslovac, der sich fortan Milo Dor nennt und beschließt, nur noch auf Deutsch zu schreiben, fühlt sich ihr zugehörig, sein Leben lang, teilt ihr Schicksal, ihre Hoffnung und ihre Enttäuschungen, ihren Aufbruchsgeist, ihren entschiedenen Willen, neue Wege zu gehen und eine neue Sprache zu finden, nach den Jahren der totalitären Phrasen eine schlichte, menschliche Sprache, deren Begriffe wieder etwas bedeuten.

Diesen Aufbruchsgeist zwischen Ruinen atmet sein erstes Buch, das bereits 1947 im Verlag Erwin Müller, dem Verlag des "PLAN", herauskam: eine Sammlung von Erzählungen und Skizzen, mit zahlreichen Illustrationen seines Wiener Malerfreundes Hans Robert Pippal versehen, unter dem Sammeltitel "Unterwegs". Einen besseren Titel hätte Dor für sein Debüt nicht finden können; denn unterwegs ist der Autor von nun an unentwegt, als Handelsreisender in Sachen Literatur, oftmals gemeinsam mit seinem früh verstorbenen Kompagnon Reinhard Federmann. Durch viele Jahre bilden die beiden eine höchst produktive Arbeitsgemeinschaft, um im Tandem literarische Fron- und Brotarbeiten zu produzieren: Kriminal- und Unterhaltungsromane, Reiseführer, Witzesammlungen, Anthologien und nicht zuletzt literarische Übersetzungen.

Fremder in Wien

Da Wien ein denkbar hartes Pflaster für freischaffende Autoren war - von einem Stipendienwesen konnte anno 1950 noch keine Rede sein -, versuchte Milo Dor sein Glück in Deutschland, fand dort Verleger, fand Aufnahme in die Gruppe 47, kehrte aber immer wieder nach Wien zurück, zum Glück seiner Freunde, die ihn als Gesprächspartner nicht missen mochten, und zum Segen seiner Zunftgenossen, deren Interessen er als Präsident der von ihm mitbegründeten IG Autorinnen Autoren viele Jahrzehnte lang mit großem Engagement vertrat.

Unfreiwillig, unter Zwang nach Wien gekommen, wurde Dor zum begeisterten Wiener. Er begründete dies auf die ihm eigene lakonische Weise: "Ich lebe gern zwischen Mauern, die zum Ruhme eines nicht errungenen Sieges errichtet worden sind. Hier kann ich arbeiten. (...) Ich bin ein Fremder, der von nicht näher bestimmbaren Einkünften lebt, aber sichtbar sein Geld ausgibt, und die Leute, denen ich das Geld gebe, schätzen mich. Ich fahre immer wieder weg, aber sie wissen schon, daß ich wieder zurückkomme. So bin ich da und auch schon nicht mehr da, und bald wird es so sein, als wäre ich nie dagewesen."

Und in der Tat: Von seinen Büchern sind heute nur noch die wenigsten am Buchmarkt vorhanden, die Spuren aber, die Milo Dor hinterlassen hat, sind nicht auszulöschen.

Christian Teissl, geb. 1979, ist freier Autor und Germanist sowie Vorsitzender des Österreichischen Schriftsteller/innenverbandes.