In Usbekistan ist eine museale Sensation zu entdecken: die Sammlung Savitsky - mit sowjetischer Avantgarde-Malerei.

Karakalpakstan ist nicht eben das, was man eine von der Natur gesegnete Region nennt. Einst eine der ärmsten Ecken der Sowjetunion, nimmt sie seit 1991 den Nordwesten des unabhängigen Usbekistan ein. Im Osten die Wüste Kysylkum, im Norden die infolge der Austrocknung des Aralsees entstandene Aralkum, im Westen, gut zweimal so groß wie Österreich, das Ustjurt-Plateau: extremste Unwirtlichkeit, in welche Richtung man auch blickt.

Nur der fruchtbare Streifen Land am Unterlauf des Amudarya, die historische Region Choresmien, lässt Leben zu. Seine 1,8 Millionen Einwohner - deren Zahl kontinuierlich schrumpft, weil Jahr für Jahr Zehntausende auf Jobsuche nach Russland und Kasachstan emigrieren - genießen weitgehende Autonomie mit einer eigenen Verfassung, Flagge, Hymne und eigenem Parlament. Dennoch machen sich in der Republik Karakalpakistan, in deren Boden beträchtliche Mengen an Öl und Gas schlummern, gelegentlich Separatisten bemerkbar, die der Zentralregierung in Taschkent Unterdrückung und wirtschaftliche Vernachlässigung vorwerfen und völlige staatliche Eigenständigkeit fordern.

Karge Kultur

Die namensgebenden Karakalpaken stellen als nationale Minderheit ein Drittel der Bevölkerung. Ihre Vorfahren, ein ursprünglich nomadisches, für seine Kampfeslust berüchtigtes Turkvolk, stammen aus den heute kasachischen Steppen, weshalb auch ihr Idiom und Brauchtum dem dortigen näher als dem Usbekischen sind. Ihre materielle Kultur ist, eine direkte Folge der traditionell knappen Ressourcen, vergleichsweise kärglich. Zentrale Objekte in den wenigen volkskundlichen Sammlungen sind besticktes Brautgewand, Schmuck und Jurten.

Auf der touristischen Landkarte fristet die Heimat der Karakalpaken nach wie vor ein Schattendasein. Die wenigen Gäste, die den langen Landweg von Buchara oder den Zwei-Stunden-Flug aus Taschkent überhaupt auf sich nehmen, bleiben für gewöhnlich nur ein, zwei Tage. Fast alle kommen zum Desasterseeing an den vertrockneten Gestaden des Aralsees. Angesichts der peripheren Lage und Unbeschriebenheit der Region ist das zwar begreiflich, allerdings bedauerlich. Denn das "Land der Schwarzmützen" (dem aus dem Fell von Karakulschafen oder Filz gefertigten kalpak) bietet Globetrottern, deren Reiseglück auf Erden nicht von Fünf-Sterne-Komfort oder hochgerecktem Influencer-Daumen abhängt, einiges.

Am Südrand der Region etwa legt ein ganzes Rudel imposanter Festungsruinen Zeugnis von einer Hochkultur ab, die im Westen kaum jemand kennt: Vom sechsten Jahrhundert vor bis ins neunte nach Christus gedieh hier, basierend auf einer ausgeklügelten Bewässerungslandwirtschaft, das Königreich von Choresmien. Es war ein frühes Zentrum der zoroastrischen Religion, deren legendärer Stifter, Zarathustra, um 600 v. Chr. den hiesigen Herrscher zu seiner Lehre bekehrt haben soll.

In Shilpiq, eine halbe Stunde südöstlich von Nukus, kann man einen Dakhmeh erklimmen - einen "Turm des Schweigens", hinter dessen Rundmauer Zoroastrier schon vor 2.000 Jahren die Leichname der Verstorbenen zur Luftbestattung, sprich: den heiligen Geiern zum Fraß bereitlegten. In der Kreisstadt Shimbay kann man der Herstellung traditioneller Jurten beiwohnen und auch sehen, wie man diese hochpraktischen All-Wetter-Behausungen aufbaut. Und ganz in der Nähe wartet die Nekropole von Mizdakh Khan, ein Glanzstück historischer Friedhofskultur, mit ihren Gräbern und Grüften und spektakulären Mausoleen aus teilweise vormongolischer Zeit darauf, erkundet zu werden.

Alle diese Attraktionen werden freilich von einer Sehenswürdigkeit in der Hauptstadt Nukus überstrahlt, die jene Kunstfreunde, die das Glück hatten, sie mit eigenen Augen zu sehen, als veritable Sensation rühmen.

Zentralasiens Zauber

Jahrzehntelang hatte das Igor-Savitsky-Museum, vom Radar der internationalen Destinationsscouts unerfasst, ein Dornröschendasein gefristet. Sehr zögerlich nur und verstärkt erst in jüngsten Jahren drang die Kunde von seiner Existenz hinaus in die Welt. Ein ungeheurer Bilderschatz, so sprach sich unter westlichen Kunstfreunden herum, sei in diesem Provinzstädtchen im Nirgendwo zu entdecken - die größte Sammlung sowjetischer Avantgarde-Malerei ihrer Art neben jener des Russischen Museums in Sankt Petersburg.

Die Wurzeln der Geschichte dieser einzigartigen Kollektion reichen bis in die Jahre kurz nach der Oktoberrevolution zurück. Damals waren neben Politkommissaren und Völkerkundlern auch russische Maler in den fernen Süden des Sowjetreiches gereist. Ähnlich wie ein Vierteljahrhundert zuvor Gauguin von Polynesien oder Klee, Macke und Moilliet von Tunesien, waren auch diese Künstler aus dem kalten Norden von der Exotik einer für sie völlig neuen Welt betört. Die glanzvollen alten Städte, Basare, Paläste und Moscheen an der Seidenstraße, die gastfreundlichen Menschen in ihren bunten Gewändern, überhaupt die intensiven Farben, das plastische Licht, auch die abstrakte Ornamentik inspirierten sie zu kühnen Stilexperimenten.

Schlüsselfigur in jenen Pioniertagen war Alexander Wolkow, der, 1923 nach Usbekistan übersiedelt, in Taschkent eine Kunstfachschule mit ins Leben rief und die Gruppe der "Meister des Neuen Orients" gründete. Deren Mitglieder verknüpften kubistische, futuristische und neoprimitivistische Elemente mit einheimischen Motiven und prägten so eine innovative, orientalisch-modernistische Stilsprache. Rote Fahnen im befreiten Ghetto, forsch-fröhliche Komsomol-Brigaden, Frauen ohne Schleier: In jener Zeit spiegelte sich selbst in den Bildern vieler im Grunde unpolitischer Maler eine sozialistische Aufbruchsstimmung wider.

Im fernen Zentralasien blieben Kreative länger als in Moskau oder Leningrad von der Zensur unbehelligt. Doch ab Mitte der Dreißigerjahre fielen Nonkonformisten und Neuerer auch hier in Ungnade. Manche landeten für lange Jahre in sibirischen Lagern oder psychiatrischen Kliniken, andere wählten den Freitod oder zogen sich ins Private zurück, Einzelne schwenkten aber auch auf den staatlich genehmigten Sozrealismus um und malten fortan wonnetrunkene Kolchosniks beim Traktorfahren oder Baumwollpflücken.

Nach dem Krieg, in den Fünfzigern, trat dann ein junger Mann namens Igor Savitsky in Erscheinung. Als Spross einer großbürgerlichen, russischen Familie aus

Kiew hatte er in Moskau Malerei studiert, zog, als man die Kunsthochschule 1942 kriegsbedingt nach Samarkand evakuierte, dorthin mit um und wurde von Orientbegeisterung gepackt. Wenige Jahre später schon kehrte er als Zeichner im Expeditionsteam des berühmten Archäologen Sergej Tolstov, der die choresmischen Wüstenfestungen erforschte, in den Süden zurück. Dabei begann er sich für die bedrohte Kultur der karakalpakischen Nomaden zu interessieren, deren Hervorbringungen zu sammeln, übersiedelte dauerhaft nach Nukus und begründete dort ein Volkskundemuseum, das er fortan als Direktor leitete.

Verbotene Bilder

Damals, Anfang der Sechziger, fiel ihm der Katalog einer Ausstellung russisch-usbekischer Modernisten der Zwischenkriegszeit in die Hände. Begeistert beschloss er, nach den offiziell verfemten Originalen zu suchen. In Provinzarchiven, auf den Dachböden und in den Kellern der Witwen und Kinder der Künstler stieß er auf atemberaubende Schätze, die er in seinem Museum ausstellte. Wobei ihn letztlich die Entfernung zu Moskau vor behördlichen Repressalien bewahrte und ihm auch die Konkurrenzlosigkeit seines Tuns half.

In den Siebzigern dehnte Savitzky dann seine Nachforschungen auf die ganze Sowjetunion aus. Dank einem sich stetig weitenden Netzwerk stieß er auf immer mehr verbotene, verborgene Bilder. Auf zahllosen Zugfahrten brachte er sie, vor den argwöhnischen Augen der Zensoren als Folklore deklariert oder "Gepäck für ethnographische Expeditionen" getarnt, alle nach Nukus. Auf diesem Weg fanden auch Werke vieler russischer Künstler in die Sammlung Eingang, die in keinem Bezug zu Zentralasien standen.

Als Savitzky, der sein gesamtes Leben grenzenlos idealistisch und mit manischer Passion der Kunst geweiht und weder seinem persönlichen Fortkommen noch seiner Gesundheit Beachtung geschenkt hatte, 1984 im Alter von 69 Jahren starb, hatte er im Alleingang 15.000 Gemälde sowie 70.000 volkskundliche Objekte zusammengetragen. Die Herkulesarbeit, diese zu katalogisieren und in der Welt bekannt zu machen, übernahm seine Nachfolgerin Marinika Babanasarowa, die den "Louvre der Steppe", wie die Presse das Haus taufte, drei Jahrzehnte lang leitete. In ihre Zeit fiel auch der 2003 erfolgte Umzug in den modernen, von internationalen Sponsoren finanzierten Museumskomplex, einen mit hellem Kunststein verkleideten Kubus, dem 2017 ein zweites Ausstellungsgebäude hinzugesellt wurde.

Unversehrte Sammlung

Wandert man heute durch die großzügig bemessenen Museumsräume, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Auch wenn man Werke der ganz Großen wie Kandinsky, Chagall, Rodtschenko oder Malewitsch vergeblich sucht, wird man dabei doch verspätet Zeuge einer atemberaubenden Explosion kreativer Kräfte aus jener Aufbruchszeit, in der viele Sowjetbürger aus tiefster Überzeugung an die bevorstehende Befreiung des menschlichen Geistes glaubten.

Ikonische Gemälde wie Aleksei Rybnokows "Apokalypse", Mikhail Kurzins "Kapital" oder Yevgeny Lysenkos "Stier", das avantgardistische Lebenswerk einer Elena Korovays, eines Solomon Nikritin und Ivan Kudrashov - sie alle hat Savitzky für die Nachwelt gerettet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gerieten sie ins Rampenlicht der internationalen Kunstszene und Medien. Die "New York Times", BBC, Al-Jazeera & Co. berichteten, Ausstellungen in Moskau und Frankreich, ein Doku-Film mit dem Titel "Die Wüste der Verbotenen Kunst" mehrten den Ruhm.

Kunstinvestoren mit Taschen voller Geld tauchten auf, Nachfahren der Maler forderten über Anwälte Rückerstattung. Sogar Moskauer Behörden streckten angeblich ihre Fühler aus, um den Gesamtbestand "heim" nach Russland zu holen. Doch alle Kaufangebote wurden ausgeschlagen, Begehrlichkeiten mit Erfolg abgewehrt. Die Sammlung ist bisher unversehrt geblieben. Ganz im Sinne ihres Schöpfers, der kurz vor seinem Tod formulierte: "Ich sehe unser Museum als einen Ort zur Aufbewahrung der Seelen der Künstler und ihre Werke als materiellen Ausdruck einer kollektiven Vision, die letztlich niemand und nichts zu zerstören vermochte".

Walter M. Weiss, geboren 1961, lebt als freiberuflicher Buchautor, Fotograf und Studienreiseleiter in Wien. www.wmweiss.com

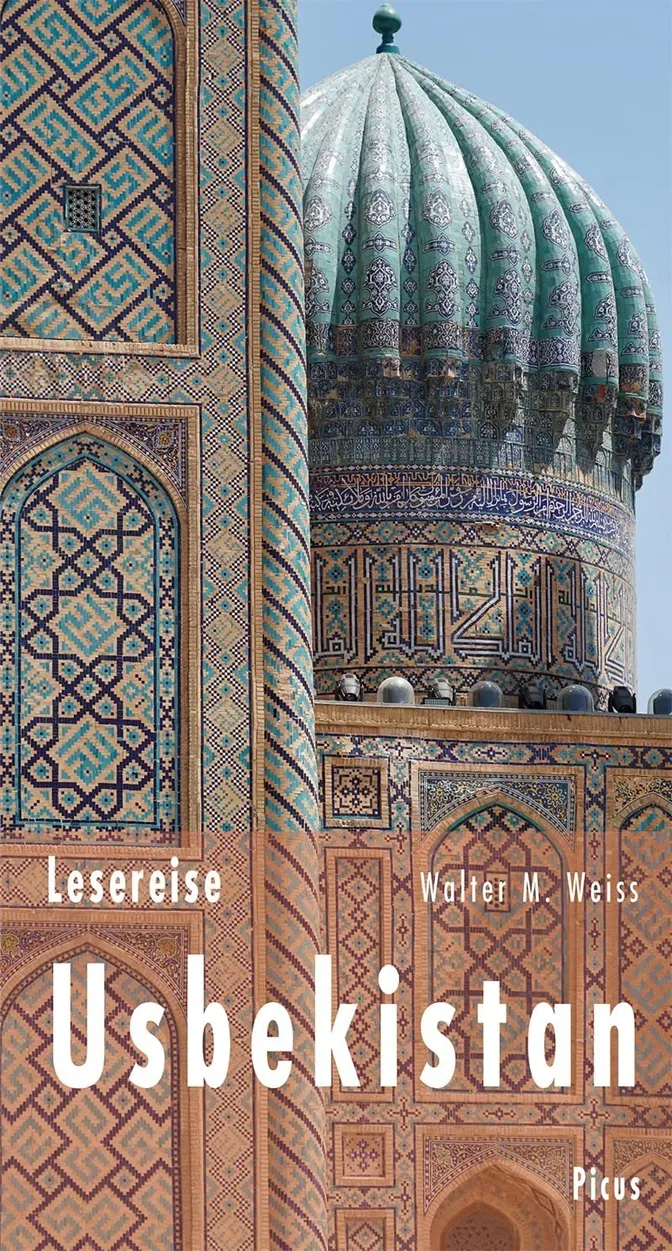

Dieser Artikel ist ein Auszug aus seinem kürzlich im Wiener Verlag Picus erschienenen Buch "Lesereise Usbekistan. Fährtensuchen an der Seidenstraße" (132 Seiten, 16,- Euro).