"Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers." Dieses berühmte Zitat von Jean Jaurès wird unterschiedlichsten Urhebern zugeschrieben. Wie kam es dazu? Eine Recherche.

In uns allen leben Sprüche weiter, die wir unserer Mutter, dem Vater, dem Kino, einem Buch oder einer alten Tante verdanken. Für uns sind diese Sprüche Energieträger, mit denen wir uns in der Welt orientieren und sie verschönern. Bonmots fallen uns auch ein, wenn wir entmutigt sind, und sie helfen uns manchmal, das Verhalten unserer Mitmenschen zu verstehen oder abzukanzeln.

Diese kostbaren Elemente unseres Wortschatzes gehören zum Fundament unserer Tradition, obwohl wir seit der Erfindung der Schrift alte Weisheiten nicht mehr ausschließlich in unserem Gedächtnis bewahren. Wir vertrauen auf Bücher und Spruchsammlungen, doch inzwischen gibt es eine Vielzahl von Zitat-Anthologien, durchmischt mit völlig falsch zugeschriebenen und entstellten Zitaten. Sie enthalten Unmengen von Pseudo-Einstein-, Pseudo-Tucholsky- und Pseudo-Augustinus-Zitaten. Ernsthafte Wörterbuchmacher sammeln diese Sprüche und wundern sich über die Evolution, die eine Metapher im Laufe von ein paar Generationen nimmt.

Ich selbst sammle für eine größeres Projekt (ein Institut für Zitatforschung soll gegründet werden) seit Jahren falsche Zitate und möchte hier von den verschlungenen Abwegen eines besonders schönen erzählen. Sigmund Freud spricht von der Zauberkraft der Wörter, und märchenhaft kommt mir die Geschichte eines weltbekannten Gustav-Mahler-Zitats vor: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers". Der italienische Sozialdemokrat Matteo Renzi zum Beispiel machte diesen Mahler-Spruch 2015 zum Zentrum einer Rede, und als Gustav-Mahler-Zitat wurde es im letzten Jahrzehnt zum Lieblingszitat von Festrednern auf der ganzen Welt.

Namenskarussell

Dieser schöne Satz über unser wahres Verhältnis zur Tradition hat einen Haken: er stammt nicht von Gustav Mahler, er ist in keiner seiner Schriften zu finden, auch nicht von Experten der Gustav-Mahler-Gesellschaft. Und diese falsche Zuschreibung ist all den Professoren und Politikern, die in Festreden unser wahres Verhältnis zur Tradition beschwören, anscheinend nicht aufgefallen. Das Zitat stammt auch nicht von Thomas Morus, wie manchmal zu lesen ist, und alle Zuschreibungen an Benjamin Franklin, Konfuzius oder Ricarda Huch stimmen nicht. Auch Papst Johannes XXIII. wurde nach seinem Tod eine Variation dieses Spruchs unterschoben ("Tradition heißt: Das Feuer zu hüten und nicht die Asche zu bewahren") - allerdings nur auf Deutsch, wie mir eine in der italienischen Geschichte und Kultur bewanderte Kollegin versichert, die das Papst-Zitat in italienischen Zeitungen und Büchern so wenig finden konnte wie ich selbst.

Dieses Pseudo-Mahler-Bonmot wird in mehreren Varianten auch dem französischen Sozialisten Jean Jaurès zugeschrieben. Er hat 1910 diese Metapher tatsächlich geprägt, wenn auch nicht in jener Version, wie sie im Duden steht.

Wer war Jean Jaurès? In Wien ist ein Gemeindebau und eine Straße nach ihm benannt, in der "Wiener Zeitung" ist zu seinem 100. Todestag 2014 ein Artikel über ihn erschienen, aber sonst ist er nahezu vergessen - im Gegensatz zu seiner starken Metapher über unsere Beziehung zur Tradition als einem Verhältnis zu Flamme oder Asche.

Der Sozialdemokrat Jaurès wurde als junger Mann mit der Dissertation "Über die Realität der Sinnenwelt" zum Doktor der Philosophie promoviert, und wer will, kann ihn mit guten Gründen in die philosophiegeschichtliche Schublade der Pantheisten einsortieren. Jean Jaurès’ philosophische Absicht: Synthesen von entgegengesetzten philosophischen Positionen zu bilden, setzt er in seiner politischen Arbeit fort. Wie Victor Adler in Österreich gelingt es ihm in Frankreich, unterschiedliche linke Strömungen zu vereinen und eine sozialdemokratische Partei zu formen. Auch als Historiker versucht er marxistischen Determinismus mit idealistischen Positionen zu versöhnen.

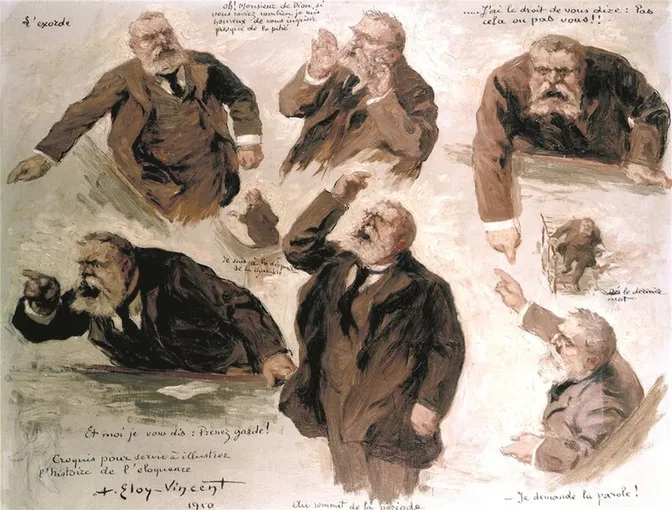

Außerdem gilt Jaurès als einer der besten parlamentarischen Redner Frankreichs. Vier Jahre bevor er von einem 29-jährigen Rechtsextremen am 30. Juli 1914 in dem Pariser "Café du Croissant" ermordet wird, antwortet Jean Jaurès im französischen Parlament dem antisemitischen, rechtsnationalen Schriftsteller und Politiker Maurice Barrès mit einer großartigen Rede: "Herr Barrès fordert uns öfter auf, in die Vergangenheit zurückzugehen; für die, die nicht mehr sind und die, die zur Unbeweglichkeit erstarrt, gleichsam heilig geworden sind, hegt er eine Art pietätvolle Verehrung. Nun, meine Herren, auch wir verehren die Vergangenheit. Aber man ehrt und achtet sie nicht wirklich, indem man sich zu den verloschenen Jahrhunderten zurückwendet und eine lange Kette von Phantomen betrachtet: die richtige Art, die Vergangenheit zu betrachten, ist, das Werk der lebendigen Kräfte, die in der Vergangenheit gewirkt haben, in die Zukunft weiterzuführen."

Der Ur-Wortlaut

Einige Absätze weiter gebiert Jaurès dann die noch heute lebendige Metapher: "Nicht vergeblich hat die Flamme im Herd so vieler menschlicher Generationen gebrannt und gefunkelt; aber wir, die wir nicht stillstehen, die wir für ein neues Ideal kämpfen, wir sind die wahren Erben der Herde unserer Vorfahren: wir haben daraus ihre Flamme geholt, ihr habt nur die Asche bewahrt."

Aus diesem ursprünglichen Gedanken wird im Laufe der Jahrzehnte die Version: "Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme", die in diesem Wortlaut auch im aktuellen Zitate-Duden Jean Jaurès (ohne Quellenangabe) zugeschrieben wird.

Die abenteuerlichste Variante dieser Metaphern-Evolution bringt dann ohne Zweifel die englische Ausgabe eines österreichischen Ratgeberbuches für Manager, "Maximen unternehmerischen Handelns": "Being conservative doesn’t mean keeping the ashes but preserving the flame. Jean Jaures"! Dass man dem Sozialisten Jaurès, der diese Metapher gegen eine konservativen Nationalisten wendet, eine aufmunternde Botschaft für Konservative zutraut, ist ein Zeichen, wie wurstig und ahnungslos man ungestraft mit unserer Geschichte umgeht. Einer der Autoren dieses Buches wurde immerhin mit dem österreichischen "Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst" ausgezeichnet.

Falsche Zitate werden also nicht nur auf dümmlichen rechten Webseiten, auf Facebook und auf dem Boulevard verbreitet, sondern auch anerkannte Professoren scheinen ihre Verbundenheit mit unserer Tradition mehr zu simulieren als zu kennen.

Mir ist jedoch klar, dass einige, deren Arbeit ich selber sehr schätze, auch schon auf dieses Mahler-Zitat hereingefallen sind, und Häme über diese Irrtümer ist nicht meine Absicht. Oft wird diese Metapher der ursprünglichen Intention gemäß richtig angewendet, und der Zuschreibungsirrtum ist am wenigsten die Schuld derer, die schlampig gemachten Büchern, Zeitungen und Zitat-Lexika vertrauen.

Vor dem Jahr 1910 gibt es weder auf Englisch, Französisch, Deutsch noch auf Italienisch eine Version dieser Metapher. Erst Jahrzehnte, nachdem Jean Jaurès sie geprägt hat, wird sie fälschlich Benjamin Franklin oder Thomas Morus - immer ohne genaue Quellenangabe - zugeschrieben.

Wie kam Gustav Mahler zu der Ehre dieses Zitats? Der österreichische Sänger, Fernsehmoderator und Kabarettist Herbert Prikopa schreibt 1999: "In einem Interview im Mai 1992 hatte Klaus Bachler schon einmal einen wunderbaren Satz von Gustav Mahler zitiert: ‚Tradition ist Weitergabe des Feuers ohne Anbetung der Asche’." Vor 1990 wird unser Zitat (laut Suchen bei Google Books, in Zeitungsarchiven und bei Forschungsstellen) niemals Gustav Mahler zugeschrieben, aber im deutschen Sprachraum (außer korrekt: Jaurès) öfters Papst Johannes XXIII. Das Zitat könnte also über den Umweg eines falsch erinnerten, falsch zugeschriebenen Papst-Zitats in einem Interview irrtümlich Gustav Mahler unterschoben worden sein; Gustav Mahler vielleicht auch deswegen, weil sein Name schon lange mit einem sarkastischen Wort über Tradition in Verbindung steht: "Tradition ist Schlamperei". Sein Bühnenbildner Roller hat die Aussage Gustav Mahlers 1920 etwas differenzierter überliefert: "Was Ihr Theaterleute Eure Tradition nennt, das ist Eure Bequemlichkeit und Schlamperei."

Unser Mahler-Zitat könnte also durch einen - meiner Meinung nach verzeihlichen - Irrtum bei einem Interview oder ein, zwei Jahre davor entstanden sein: Seine spätere Weltkarriere verdankt es allerdings hauptsächlich der Wurstigkeit im Umgang mit Zitaten.

Ein anderer Fall

Es gibt noch einen Aktivisten, der selbst vergessen ist, und dessen prägnantester Spruch weltweit erfolgreich jemand anderem zugeschrieben wird: "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." Dieser Spruch wurde jahrzehntelang Mahatma Gandhi unterschoben, bis man erstens draufkam, dass Gandhi zwar ähnliches erlebt und beschrieben hat, aber dieser prägnante Satz in seinen Schriften nicht nachzuweisen ist, und zweitens, dass der Spruch erstmals 1918 auf einem amerikanischen Gewerkschaftstag auftaucht.

Der Gewerkschafter Nicholas Klein macht im Mai 1918 den Textilarbeiter-Vertretern mit folgender Erkenntnis Mut: "Zuerst ignorieren sie dich. Dann machen sie dich lächerlich. Dann greifen sie dich an und wollen dich verbrennen. Und dann errichten sie dir Denkmäler."

Wenn wir nichts gegen die Flut der falschen Zitate unternehmen, müssen wir diesen Spruch irgendwann um zwei Sätze ergänzen: Und eine Generation später vergessen sie dich wieder. Dann behaupten sie, dein Denkmal sei für jene errichtet worden, die du besiegt hast.

Quellen und Nachweise zu diesem Artikel finden Sie auf Gerald Krieghofers Blog "Zitaträtsel". Auf dieser Seite stehen über 100 im deutschen Sprachraum verbreitete Falschzitate. Früher oder später sollen dort alle populären Falschzitate erfasst und dokumentiert werden.

http://falschzitate.blogspot.co.at

Gerald Krieghofer, geboren 1953, lebt als Philosoph und freier Autor in Wien.