Der Text des französischen Soziologen war um 20 Jahre zu früh angesiedelt, denn sein Essay passt perfekt in unsere Gegenwart. Eine Re-Lektüre.

Das Jahr 2020 wird als "Seuchenjahr" in die Geschichte eingehen. Händler schreiben es bereits ab, wichtige Termine werden um genau ein Jahr verschoben, in den Zeitungen erscheinen die ersten (satirischen) Jahresrückblicke.

Es ist, als hätte uns das Coronavirus ein ganzes Lebensjahr gestohlen. Mehr noch: Es scheint, als würde uns die Krise gesellschaftlich um Jahrzehnte zurückwerfen: Die Frau steht zu Hause wieder am Herd, und das bereits symbolisch zu Grabe getragene Auto erlebt ein fulminantes Comeback, weil ein fahrbarer Untersatz noch immer den besten Infektionsschutz bietet. Die Frage ist: Gibt es noch eine Zukunft? Was ist die Post-Corona-Welt, in der angeblich alles anders werden soll? Kann es in einer globalen Pandemie überhaupt noch Utopien geben? Oder schnurrt die Zukunftserwartung auf die Entwicklung eines Impfstoffs zusammen?

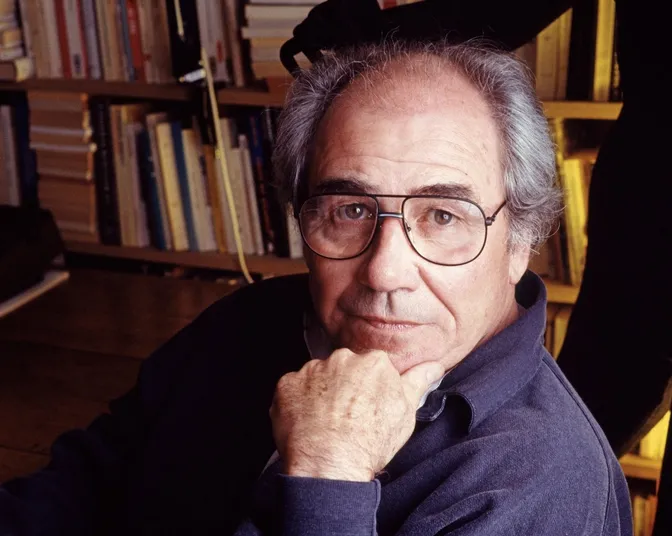

Der französische Soziologe Jean Baudrillard (1929-2007) hat 1990 unter dem Titel "Das Jahr 2000 findet nicht statt" einen Essay veröffentlicht, in dem er unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Sowjetunion mit den großen Erzählungen abrechnet. Es ist das Buch der Stunde, nicht nur des Titels wegen. Mit zahlreichen Analogien aus der Astrophysik zimmert Baudrillard ein Gedankengebäude, wonach die große Freiheit in ein schwarzes Loch gesogen wurde und die Menschheit besser in eine Zeitmaschine steige, um die 1990er Jahre zu überspringen. Die Einzelteile der atomisierten Gesellschaft fliegen uns gerade dröhnend um die Ohren, so Baudrillards Zeitdiagnose.

Moderner "Hyperraum"

"Durch die Beschleunigung der Moderne, technologisch, prozessual, medial, wie sie sich darstellt, durch die Beschleunigung aller ökonomischen, politischen und sexuellen Formen des Tauschs - durch all das, was wir im Grunde als ,Befreiung‘ bezeichnen, haben wir eine so hohe ,Befreiungsgeschwindigkeit‘ erreicht, dass wir eines Tages der referentiellen Sphäre von Wirklichkeit und Geschichte entkommen sind."

Der Teilchenbeschleuniger namens Moderne hat einen "Hyperraum" eröffnet, in dem jedes Ereignis, jedes Bild bei seiner Verbreitung eine "kinetische Energie" erhalte und auf seiner Laufbahn nie wieder zurückkehre. Die Zeichen verflüchtigen sich, zirkulieren durch endlose Schaltkreise und Netzwerke und lösen sich schließlich in einer Simulation auf. "Die Geschichte kommt gar nicht mehr dazu, sich abzuspielen, ihre eigene Zweckmäßigkeit in Betracht zu ziehen und von ihrem Ende zu träumen, sie verpufft in ihrer unmittelbaren Wirkung, sie erschöpft sich im Schaueffekt, sie fällt auf sich selbst zurück und implodiert in Aktualität", schreibt Baudrillard.

"Im Grunde können wir gar nicht vom Ende der Geschichte sprechen, denn sie wird keine Zeit haben, ihr Ende zu erreichen." Ein schillernder Satz, eine radikale Antwort auf die These vom "Ende der Geschichte", die der Politikwissenschafter Francis Fukuyama in seinem berühmten Aufsatz ein Jahr zuvor formuliert hatte. Baudrillard beklagte schon 1990 - da ging am Kernforschungszentrum CERN in Genf die erste Website im World Wide Web online - die "Übersättigung mit Informationen", die an zu vielen "Umschlagplätzen" gehandelt werde, die "Zentrifugierung von Fakten", worin er die Fliehkräfte einer Inflationierung von Informationen bereits andeutete. So wie Musik durch Doppel- und Spezialeffekte verschwinde, diffundieren Ereignisse und Geschichte durch Nachrichten und Informationen.

Simulationsmodell

Möglicherweise, unkt Baudrillard mit einer gehörigen Portion Relativismus, sei die Geschichte ohnehin nur ein Simulationsmodell gewesen. Der Philosoph meint damit nicht, dass wir in einer Seifenblase leben würden, aber zumindest die Abfolge von Ereignissen hyperreal erscheint. "Diese Gesellschaften", schreibt Baudrillard, "erwarten nichts mehr von einem künftigen Kommen des Messias und setzen kaum noch Vertrauen in die Geschichte, sie verschanzen sich hinter ihren Zukunftstechnologien, ihren gespeicherten Informationen und immensen Kommunikationsnetzen, in denen die Zeit schließlich in reiner Zirkulation aufgeht - diese Generationen werden vielleicht nie mehr aufwachen, doch sie wissen es nicht. Das Jahr 2000 wird vielleicht nicht stattfinden, doch sie wissen es nicht."

Auch heute noch würden diese Überlegungen als valide Beschreibung einer Gesellschaft durchgehen, deren Mitglieder die Welt in Echtzeit in ihren Newsfeeds verfolgen und chronopolitisch von Algorithmen regiert werden. Der Horizont reicht nur bis zum nächsten swipe oder refresh. Und weil der Nachrichtenstrom nie abreißt, muss man sich um die Zukunft keine Sorgen machen.

Baudrillards Buch ist aber nicht nur deshalb lesenswert, weil er das Zeitgefühl einer hektischen, beschleunigten, datengetriebenen Gesellschaft beschreibt, sondern auch, weil er sehr ausführlich auf den Ost-West-Konflikt eingeht. Wenn man sich anschaut, wie Menschen mit Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten herumlaufen, könnte man meinen, der Westen habe das kollektivistische Modell des Ostens kopiert. Oder ist es nur eine Verkleidung?

Baudrillard schreibt ahnungsvoll: "Die maskierten Gesellschaften (die kommunistischen) sind entlarvt. Was haben sie für ein Gesicht? Wir im Westen sind schon seit langem entlarvt. Wir haben nicht einmal mehr Masken oder Gesichter." Die Freiheit sei im Osten "ermordet" worden, im Westen, wo sie als "Psychodrama des Liberalismus" die letzten Zuckungen der Agonie erlebte, schlicht "gestorben". Das macht die Maskenpflicht zu einer doppelten Illusion: Wir verbergen unsere eigene Gesichtslosigkeit.

Natürlich ist Baudrillard an vielen Stellen apodiktisch und verabsolutierend. Seine Thesen sind steil, seine Metaphorik ist selbst nach den fluiden Maßstäben der Postmoderne waghalsig. Und doch staunt man über die Aktualität des Werks - gerade, wenn man es im Lichte der Corona-Krise liest. Baudrillard beschreibt den Niedergang des Kommunismus als eine virale Kettenreaktion: "Die Ereignisse haben etwas Virusartiges an sich, sind ihrer Form nach mysteriös, ein wenig wie all die Dinge, die auf dem Wege der Modelle und Bilder heute auf uns zukommen."

Immobil im Innersten

Auch heute erreichen uns die Ereignisse des Pandemiegeschehens über Computermodelle und Simulationen, wobei man gar nicht weiß, was sich in einer globalen Gesellschaft schneller verbreitet: das Virus oder die (Des-)Information darüber. Alles rast, und doch steht alles still - das ist das Gefühl, das einen dieser Tage beschlich. Die Paradoxie, auf die Baudrillard hinweist, ist jene, dass gerade die moderne Gesellschaft wegen der Mobilität und Beschleunigung "in ihrem Innersten, in ihren Zielbestimmungen immobil geworden (ist)" - sie dreht sich immer schneller um die eigene Achse, verliert aber in einem Anfall von kollektivem Schwindel die eigenen Ziele aus den Augen.

"Das Aufeinandertreffen von Gesellschaften dieses Typs - mit maximaler Mobilität, in ihrem Innersten jedoch immobil - und den Gesellschaften im Osten - nach außen hin versteinert, im Innersten jedoch erhitzt und alles andere als immobil - müsste an sich höchst dramatisch, zumindest höchst ambivalent sein." Gerade jetzt, wo die Mobilität für Wochen auf ein Minimum gesunken ist, die Menschen zu Hause und die Flugzeuge am Boden waren und Seeleute auf Frachtern festsaßen, weil ihre Schiffe nirgends anlegen durften, besteht die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wo die Gesellschaft hinsteuert, welche Zukünfte entwickelt werden.

Die großen Erzählungen hat die Postmoderne ja schon vor Baudrillard begraben (genauer gesagt ihr Spiritus Rector Jean-François Lyotard). Die Zukunft, verstanden als Möglichkeitsraum, ist spätestens mit dem Siegeszug des Neoliberalismus privatisiert worden. "The Future is private", die Zukunft ist privat, rief Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im vergangenen Jahr aus. Was auch heißt: Die Öffentlichkeit gehört der Vergangenheit an.

Alternativloses System

Die großen gesellschaftlichen Utopien sind längst persönlichen Ambitionen gewichen: Man feilt an seinem Ernährungs- und Fitnessplan, um sein Wunschgewicht zu erreichen, stählt seinen Körper, um am Ultramarathon teilzunehmen, und träumt von Millionen Likes und der Strandvilla. Die Zukunft ist nicht mehr etwas, was man gemeinsam baut, sondern individuell erreicht.

Der Kapitalismus und seine Leibwachen der Nutzen- und Profitmaximierung haben damit etwas geschafft, was andere Ideologien nicht erreicht haben, nämlich dass es nur noch eine Zukunft, eine Finalität gibt: den Kapitalismus selbst. Dass diese Aussicht auf ein vermeintlich alternativloses System, das Ressourcen verschlingt und die planetaren Grundlagen zerstört, keine rosige ist, ist offenkundig und verweist auch auf die Perspektivlosigkeit einer Gesellschaft, deren Akteuren in der Corona-Krise nichts Besseres einfällt, als das System wieder "hochzufahren" - als könnte man einfach den Reset-Knopf drücken. Gerade weil die Zukunft nur öffentlich sein kann, geraten sie und ihre Versprechen immer mehr zu einer Fiktion, wird gesellschaftlicher Fortschritt immer illusionärer.

Die Uhr tickt, aber das contre la montre, wie die Franzosen das Zeitfahren im Radsport nennen, der Wettlauf gegen die Zeit, gegen den Klimawandel, die Pandemie, er findet ohne uns statt. Das moderne Subjekt lebt nur noch in Modellen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit von Faktoren abhängt, die irgendwo in der Vergangenheit liegen und die wir gar nicht mehr beeinflussen können. Und das macht auch die Vergeblichkeit kollektiven Handelns aus.

Es ist das Gefühl, als würde man die Prozesse wie in einem Computerspiel simulieren, sie schneller "ablaufen" lassen, um rascher ins nächste Jahr zu kommen. Baudrillard hatte recht. Er hat sich nur um 20 Jahre verschätzt. Das Jahr 2020 findet nicht statt.

Adrian Lobe, geboren 1988, schreibt als freier Journalist für diverse Medien im deutschsprachigen Raum.