Der Autor und Kritiker Michael Maar ist dem Geheimnis großer Literatur auf der Spur - und wird dabei überraschend oft in Österreich fündig.

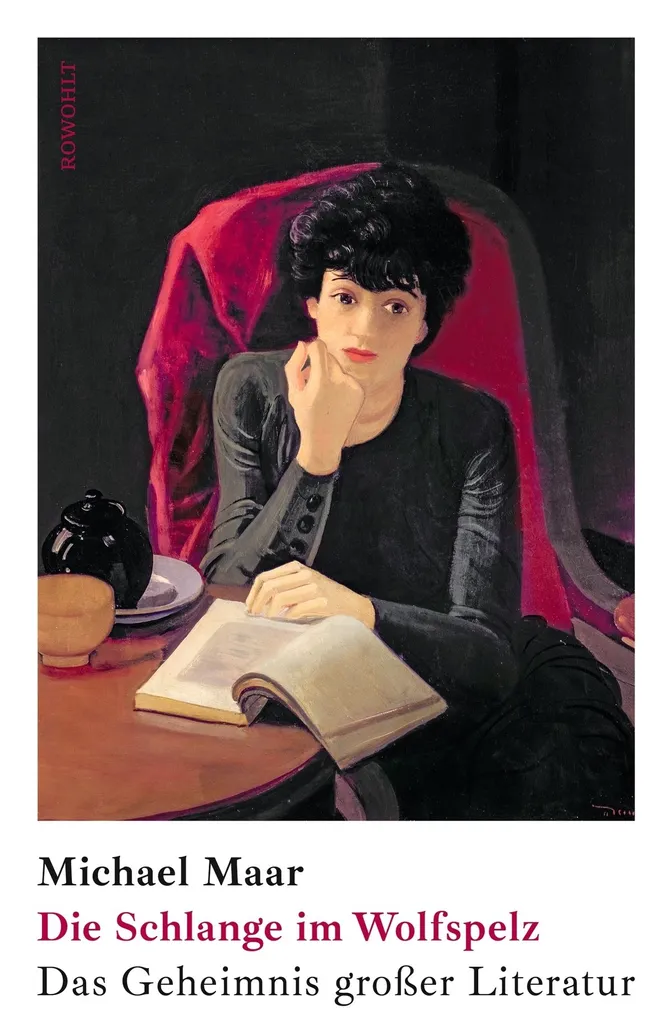

Vor der Lektüre dieses Buches empfiehlt sich - vergleichbar zu pharmazeutischen Produkten - eine Art Warnhinweis: Michael Maars "Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur" kann Ihr Schreiben und Lesen nachhaltig verändern.

Einen österreichischen Autor stürzte es jedenfalls in eine kleine Identitätskrise, wie er in einem sozialen Netzwerk kundtat: "Seit ich Michael Maars wunderbare Stilkunde ,Die Schlange im Wolfspelz‘ gelesen habe, geht mir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf: Wie soll ich es, verdammt noch mal, mit den Adjektiven halten? Von Wolf Schneider und W. E. Süskind, meinen verehrten Lehrern, habe ich als 18-, 19-jähriger Nachwuchs-Skribent eine eiserne Regel mit auf den Weg genommen: Mit Beiwörtern gehe man sparsam um. Verwendet man mehr als ein Adjektiv pro Satz, sollte man ein schlechtes Gewissen haben.

Daran halte ich mich seit nunmehr auch schon wieder vierzig Jahren. Und plage mich regelmäßig mit Schuldgefühlen, wenn ich doch wieder einmal, was vorkommt, sündige.

Bei Maar lese ich nun, dass er nicht unter allen Umständen für Adjektiv-Askese plädiert..."

Das stimmt. Obwohl der deutsche Autor, Germanist und Literaturkritiker zuerst ebenfalls die alte Regel und Schulweisheit zitiert, wonach man Adjektive zu meiden habe und man im Zweifelsfall immer besser eines weglasse, gibt er allerdings auch zu bedenken, dass das eben, wie zahlreiche Beispiele belegen, nicht durchgängig gilt: "Streiche die Adjektive bei Stifter oder Keller, bei Proust oder Virginia Woolf, bei Joseph Roth oder Doderer (...), und das Werk ist tot. Das richtige, nämlich die Erwartung unterlaufende, in Friktion zum Hauptwort stehende Beiwort kann das kleine glitzernde Perlchen sein, das den Satz erst attraktiv macht."

Lese-Verführer

Und so verhält es sich nicht nur bei Adjektiven (auch auf Vladimir Nabokov und John Updike als "große Adjektivler" verweist Maar zu Recht), sondern bei vielen scheinbar grundsätzlichen Stilmerkmalen, wie etwa Rhythmus, Metaphern oder Wiederholungen. Für alle gelten gewisse Regeln und Richtlinien ("Der Wunsch, die Wiederholung zu vermeiden, ist fast immer schlimmer als die Wiederholung selbst. Diese Regel gilt auch für Substantive. Wehe dem, der das Fahrrad im nächsten Satz durch den Drahtesel ersetzt!"), und zugleich auch wieder nicht. Denn Stil, literarischer zumal, und genau diesem will Michael Maar in seinem großen und groß angelegten Essay auf die Spur kommen, entzieht sich letztlich jeglicher Festlegung. Und auch jeder Definition, obwohl Maar einige sehr brauchbare anbietet, wie etwa diese: "Ein guter Stil ist es dann, wenn man merkt, daß Gedanke und Formulierung - mit unhörbar wollüstigem Schmatzen - zueinandergefunden haben."

Das wollüstige Schmatzen, wie akustisch vernehmbar auch immer, ist freilich schon wieder eine Geschmacksfrage. Dass man es bei aller Hinterfragbarkeit von Kriterien trotzdem versuchen sollte, Stilfragen nicht ganz subjektiver Beliebigkeit preiszugeben, sondern sie zumindest argumentativ und mittels Anschauung nachvollziehbar zu machen - dafür plädiert Michael Maar, dieser eminente Lese-Verführer, in seinem Buch auf jeder Seite. Ganz nach dem Motto: Wenn du keine Chance hast - nutze sie! Schaffe das Unmögliche!

Und er schafft es - indem er etwa zeigt, wie man zumindest schlechten Stil sofort erkennen kann: "So wie es Graubrot gibt (...), so gibt es auch Graudeutsch. Es zeichnet sich aus durch viele, langweilige latinisierende

Fremdwörter; kein originelles Verb; wenn Bilder, dann nur die abgegriffensten, Münzen ohne Prägerand. Fast alle akademischen Publikationen zermalmen oder zele-brieren dieses Graubrot, daß es eine Art hat. Es sind graue Begriffsbrocken, die sich aufeinandertürmen; Klapperbleche, mit denen man nicht Spatzen, sondern Leserschwärme verscheucht. Man will es nicht einmal zitieren."

Bibliothek-Einblick

Wir alle kennen dieses Graubrot - und nicht nur aus akademischer Produktion, auch wenn dort die größten Backöfen stehen; der gesamte öffentliche Diskurs, auch der Journalismus bieten es Tag für Tag in öder Regelmäßigkeit und stupender Gleichförmigkeit an. Und auch die Literatur kommt vielfach nicht darum herum, obwohl es ihr eigentlicher Auftrag wäre, andere Backformen anzubieten und auszustellen.

Guten, kreativen, attraktiven, funkenschlagenden Stil kann man, wie gesagt, nur schwerlich beschreiben. In der Definition schmeckt man schon die Graubrotrinde. Aber man kann ihn, als gelungene, originelle Backware, zeigen und vorführen - und das ist Maars aktive, um nicht zu sagen: hyperaktive Hoffnung, "man komme, exempla docent, dem Geheimnis des Stils und der großen Literatur nur durch Beispiele nah." (Man sieht, ganz ohne Latinisierung kommt auch er nicht aus.)

Daher öffnet Michael Maar, dem man in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche neue, überraschende Einblicke in das Werk so unterschiedlicher Autoren wie Thomas Mann, Marcel Proust, Vladimir Nabokov oder Joanne K. Rowling ("Harry Potter") verdankt, seine immens umfangreiche Privatbibliothek, eine schimmernde Schatzkiste, um anhand buchstäblich erlesener Fundstücke zu zeigen, was er für bemerkenswerten und gelungenen literarischen (und bisweilen philosophischen) Stil hält. Und obwohl er nur deutschsprachige Autoren und Autorinnen zitiert, ist die Liste bzw. kapitelartige Abfolge (weil jeder und jede mit zumindest einem Werk ausführlichere Erwähnung findet), kaum endenwollend. Sie reicht - quer durch die Zeiten, ohne bewusste Reihung und hier vorerst nur einmal die nicht mehr Lebenden erwähnend - von Thomas Mann, Rudolf Borchardt, Gottfried Keller, Heinrich von Kleist, Franz Kafka, Walter Benjamin, Johann Peter Hebel, Heimito von Doderer, Robert Musil und Adalbert Stifter bis zu Bettina von Arnim, Marie Ebner-Eschenbach, Rahel Varnhagen, Anna Seghers und Christine Lavant. (Für weniger gelungen, das sei nicht verschwiegen, hält Maar alles von Novalis, viel von Hölderlin - zumindest dessen Prosa betreffend - und Stefan Zweig, das Spätwerk von Arno Schmidt, fast alles von Hans Wollschläger und manches von Christa Wolf; auch Goethe und Fontane bekommen anhand ausgewählter Beispiele ihr Fett ab.)

Dabei haben es ihm - die Aufzählung belegt es schon - die österreichischen Autoren und Autorinnen besonders angetan. Das hat, neben persönlichen Vorlieben, auch einen literaturdemographischen Grund: "Österreich ist literarisch ein Unikum. Bei einem Zehntel der Bevölkerung Deutschlands hat es sehr viel mehr bedeutende Autoren hervorgebracht, als statistisch erlaubt wären. Ohne Österreich fehlten der Landschaft der Prosa die schönsten Seenplatten und Almhänge und Gipfelmassive."

Und von diesen Landschafts-Erschaffern ist es wiederum Doderer, dieser "austriakische Kaktus", dem sich Maar bei aller Stacheligkeit besonders nahe fühlt. Er hält den Wiener Großschriftsteller u.a. für einen "kakanischen Proust, überschäumend von Witz". Und es gibt für Maar seit Stifter "keinen Autor, der Landschaften so stark und geheimnisvoll auflädt. Schattige Wälder und besonnte Täler, Gebirgsauen und Bäche und Tümpel, in denen sich Wasserschlangen oder Molche tummeln - Doderer malt sie so eindringlich, als sähe er sie gleichsam von innen. (...) Wenn man in einem Satz sagen müßte, was Doderer allen zeitgenössischen Autoren voraushat: Kein anderer erreicht ihn in der Intensität des Waldgefühls. Unübertroffen ist er aber auch als Seelenschilderer."

"Bruckner der Prosa"

Kurzum, man hat es hier mit einem österreichischen Weltmeister der Literatur zu tun, oder, wiederum in Maars Worten, einem "Zen-Meister der Prosa". Und wer nach solcher Lobpreisung nicht sogleich Lust auf einen der Romane Doderers hat - empfohlen, sowohl von Maar als auch vom Autor dieser Zeilen, seien zuvorderst "Die Strudlhofstiege" und "Die Wasserfälle von Slunj" -, der ist dafür wohl sowieso niemals zu gewinnen.

Aber auch für andere Österreicher fällt viel Konfetti aus Maars buntem, vielfach rot-weiß-rotem Literaturhimmel: "Wenn es einen Club der unterschätzen Dichter gäbe, Lernet-Holenia wäre ihr Ehrenvorsitzender"; "... lieber eine halbe Seite Polgar als hundert Seiten ,Tod des Vergil‘..."

Nur beim "monoton randalierenden dauermorosen" Thomas Bernhard, diesem "Bruckner der Prosa", stößt Maar für seinen Geschmack auf zu viel Unglück, Verfallenheit an den Tod und gnadenlos gleiche Thematik. Dafür findet er unter den Lebenden, etwa bei Walter Kappacher oder Clemens J. Setz, viel Lesens- und Lobenswertes. Und auf eine österreichische Autorin, die in Berlin lebende Eva Menasse, geht nicht nur der Haupttitel zurück, die "Schlange im Wolfspelz" (zitiert aus ihrem Debütroman "Vienna"), sondern überhaupt das ganze Buch, da Menasse, wie Maar im "Dank" am Schluss erwähnt, den Anstoß dazu gegeben habe, weshalb es ihr auch gewidmet ist.

Für diesen Anstoß ist man auch als Leser dankbar, denn dieses Buch ist eine wunderbare Fundgrube, ein kolossal zur Lektüre animierendes Werk, eine temperamentvolle Eloge, aber auch herzerfrischende Polemik (der man manche Schadenfreude verdankt). Neben der Lyrik ("Stil in der Lyrik? Um nichts anderes geht es in ihr") gibt es auch noch ein Großkapitel über die "Welt des Eros" mit breitgefächertem und anschaulich ausgebreitetem Darstellungsmaterial.

Schlusspointe

Das alles kann einem bisweilen zu viel werden, wie der ständige Stil- und Rhythmuswechsel in den Beispielen und Kapiteln dieses Buches, das ja in der Hauptsache aus Zitaten besteht, eine gewisse Herausforderung darstellt. Zum Glück ist Michael Maar selbst ein Stilist von hohen Graden, sodass seine Formulierungen, Ein- und Auslassungen ein Vergnügen ganz eigener Art bereiten, das zur Lektüre seiner sonstigen Bücher animiert (diese Wortwiederholung setzen wir hier bewusst und gerne).

Und wenn man des Lobens allmählich müde wird, es kann ja auch davon zu viel werden, überrascht einen diese Wundertüte von einem Buch noch mit einer Schlusspointe, indem einem im Anmerkungs- und Registerteil völlig unerwartet der Namen eines "Wiener Zeitung"- und "extra"-Kollegen entgegentritt: An-dreas Tesarik wird für einen Hinweis auf einen Wortgebrauch bei Kafka explizit gedankt. (Den der Kollege - nach einer Umfrage von Maar - bei einem gemeinsamen Bekannten hinterlegt hatte.) Es ist nicht der einzige und schon gar nicht der letzte Grund, warum man sich in diesem Buch so rasch heimisch fühlt.

Michael Maar

Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur

Rowohlt Verlag, Hamburg 2020, 651 Seiten, 35,- Euro.