Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das Zeitungsfeuilleton ein Experimentierfeld für kreative und fantasievolle Schreibweisen. Das galt besonders in Wien, wie etwa die Arbeit von Ludwig Hirschfeld zeigt.

Im April 1913 machte der Wiener Feuilletonist und Literat Ludwig Hirschfeld einen Ausflug ins Liebhartstal. Das hatte er schon die längste Zeit vorgehabt, denn für ihn verbanden sich "unbestimmte alkoholische und rauflustige Vorstellungen" mit dieser Gegend. Normalerweise bewegte sich Hirschfeld in den eleganten Innenstadtbezirken, aber zuweilen regte sich im Herzen des geborenen Wieners eine gewisse raue Vorstadtromantik. Allerdings hatte er seine Reise ins abgelegene Ottakring immer wieder verschoben, da der Stellwagen, der rumpelnd dorthin rollte, etwas zu volkstümlich für ihn war. Inmitten von "bunten Kopftüchern" und "Lodenjoppen" empfand er sich als "störend und stilwidrig".

Exotischer Ausflug

Der Stellwagen wurde 1913 durch einen Autobus ersetzt. Immer am Puls der Zeit, packte der urbane Journalist diese Gelegenheit beim Schopf und fuhr ins Liebhartstal - natürlich mit der Absicht, seiner Leserschaft ein Feuilleton von diesem exotischen Reiseziel mitzubringen. Es erschien in der "Neuen Freien Presse", dem Leib- und Magenblatt des liberalen Bürgertums, heute kann es nachgelesen werden in dem sehr empfehlenswerten Sammelband "Wien in Moll", der eine Auswahl aus Hirschfelds dreißigjähriger Schreibpraxis präsentiert.

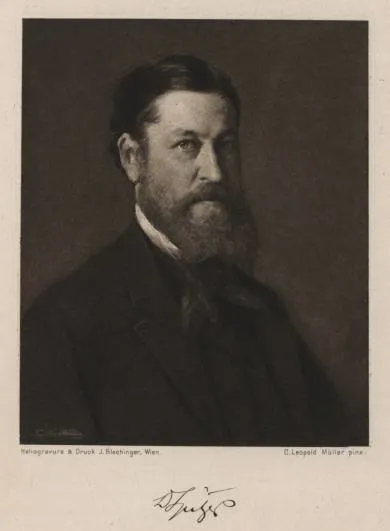

Ludwig Hirschfeld, geboren 1882 in Wien, ermordet 1942 im Konzentrationslager Auschwitz, entstammte einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Sein Vater war der Gründer und Direktor der "Atzgersdorfer Rollgerstefabrik", er wuchs also in gediegen bürgerlicher Umgebung auf, studierte zunächst Chemie, entschied sich aber bald für eine Laufbahn als Journalist und Schriftsteller. Auch im Schreiben bewahrte er sich einen bürgerlichen Habitus.

Peter Payer, der Herausgeber des neuen Sammelbands, würdigt die Leistung dieses Feuilletonisten mit den Worten: "Gekonnt schilderte Hirschfeld die Großstadtentwicklung Wiens, den Aufstieg der imperialen Metropole zur Weltstadt und die damit verbundenen sozialen, auch sinnlich wahrnehmbaren Begleiterscheinungen." Hirschfelds Themenschwerpunkte sind damit präzis benannt; nun soll aber untersucht werden, was mit dem Adjektiv "gekonnt" gemeint ist.

Wie Hirschfeld seine beliebten Plaudereien und Spaziergänge anlegte, lässt sich am Artikel über die Fahrt ins Liebhartstal musterhaft studieren. Ob es nun Pose oder Wahrheit ist - jedenfalls zeigt er sich in diesem Bericht von Anfang demonstrativ als Fremder, der sich in der Welt der Wiener Vorstädte nicht auskennt. Schon die Anreise beschreibt er wie eine Fahrt ins Ungesicherte. Der übervolle Bus schafft die Steigung der Neulerchenfelder Straße nicht auf Anhieb, es kommt zu einer Fahrtunterbrechung. Während er sich in nonchalanter Geduld übt, registriert Hirschfeld, wie anders seine Mitreisenden auf die Verzögerung reagieren: derb-witzig oder aggressiv.

Im Tal der Extreme

Schließlich wird das Ziel erreicht, der Busreisende verwandelt sich in einen Spaziergänger. Mit schnellem Blick erfasst er, dass er in einem Tal der Extreme angekommen ist: Auf der einen Seite sieht er gut besuchte Heurige, auf der anderen bemerkt er den Ottakringer Friedhof, auf dem ebenfalls reger Betrieb herrscht. "Im Verlauf einer halben Stunde habe ich hier vielleicht sechs Begräbnisse gesehen, alle vorstädtisch primitiv und dürftig und eins vom anderen kaum zu unterscheiden." Man beachte das Wörtchen "vielleicht", das den Feuilletonisten vor dem naheliegenden Verdacht der Übertreibung bewahrt.

Den eigentlichen, nicht ganz geheuren Reiz des Liebhartstals findet Hirschfeld schließlich dort, wo sich die Extreme einander annähern: "...kaum war der Tote begraben, so begaben sich die Trauergäste unverweilt in eines der Lokale mit der lockenden Aufschrift: Avis für Weintrinker" ("begraben" - "begaben", da hat der Autor einen Binnenreim in seinen Prosatext geschmuggelt. Stilistische Finessen dieser Art gehören im Feuilleton durchaus zur Sache). Der Grenzverkehr zwischen Tod und Weinseligkeit versetzt den Besucher in melancholisch-nachdenkliches Grübeln, dem er ein paar Zeilen lang Raum gibt, um es schließlich mit dem Satz zu beenden: "...auf jeden Fall ist’s höchste Zeit wieder umzukehren, in die Stadt zurück. Denn das ist trotz aller Miseren und Aergernisse für ein empfindliches Gemüt der richtige Aufenthalt."

Keine Recherche

Man mag bezweifeln, dass diese sehr subjektive Schilderung dem Liebhartstal des Jahres 1913 vollkommen gerecht wird. Aber genau besehen kommt es in Hirschfelds Text auf faktische Richtigkeit nicht an. Dazu ein letztes Beispiel: Kurz vor der Endstation fährt der Bus an einem Lokal vorbei, das dem Feuilletonisten neu ist: " . . . eine Weinschank heißt ‚zur Zehner-Marie‘, die wahrscheinlich eine Heurigen- und Volkssängergröße war, von der der nicht nach Ottakring Zuständige nichts weiß".

Heute braucht man nur zu googeln, um zu erfahren, woher der nach wie vor existierende Heurige seinen Namen hat, doch wäre das auch damals mühelos zu erfragen gewesen. Hirschfeld verzichtet jedoch auf den Faktencheck. Wa-rum? Weil ihm Atmosphären und deren Wahrnehmung bedeutsamer sind als Tatsachen. Er recherchiert nicht, sondern entwirft ein subjektiv koloriertes Bild, in dem sich auch ein Selbstporträt als unwissend herumirrender Betrachter gut ausnimmt.

Diese "gekonnt" verspielte Schreibweise, die systematisch gegen die Handwerksregeln des Journalismus - "Fakten, Fakten, Fakten" - verstößt, hat genuin literarische Qualitäten, entfaltet sich aber dennoch nicht in Romanen oder Erzählungsbänden, sondern in der Zeitung. Ihr Platz ist allerdings nicht im seriösen Politik- oder Wirtschaftsteil, sondern in dem eigens dafür eingerichteten Freigehege namens Feuilleton, in dem sich Ludwig Hirschfeld so gewandt bewegte wie etwa Anton Kuh, Gina Kaus oder Alfred Polgar zur selben Zeit oder Betty Paoli, Ludwig Speidel oder Ferdinand Kürnberger im Jahrhundert davor.

Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts vergrößerten einige namhafte französische Zeitungen - vor allem das viel gelesene Journal des Débats - ihr Erscheinungsformat und schufen damit Raum für eine neue Rubrik im unteren Drittel der Seite, die Feuilleton ("Blättchen") genannt wurde. Von Paris ausgehend, verbreitete sich dieses neue mediale Angebot rasch in ganz Europa. Das Feuilleton war üblicherweise vom politischen Teil des Blattes durch einen Querstrich getrennt und enthielt neben Theaterkritiken und Berichten aus der Kulturwelt von Anfang an satirische, nachdenkliche, geistreiche Plaudereien. Diese Einführung des Feuilletons ist ein Bestandteil jener viel umfassenderen Zeitungsreform, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts überall durchsetzte.

Wie Klaus Meier in seinem Standardwerk "Journalistik" darlegt, lässt sich die Entwicklung des Zeitungswesens grob in drei Phasen gliedern: Die ersten Wochenzeitungen, die seit dem frühen 17. Jahrhundert europaweit erschienen, wurden von einem Redakteur gestaltet, der nichts anderes tat, als die Meldungen zusammenzufassen, die ihm von Korrespondenten aus unterschiedlichen Orten zugeschickt worden waren. Auch die frühesten Tageszeitungen bezogen ihre Artikel weitgehend aus dieser einen Quelle. Meier spricht deshalb vom "korrespondierenden Journalismus".

Im Zuge der Aufklärung, ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, stiegen die Ansprüche: Es entwickelte sich ein "schriftstellerischer Journalismus", der einen kämpferischen, meinungsbetonten, politischen Stil vertrat und sich etwa im "gelehrten Artikel" artikulierte, der zu den Vorläufern des Feuilletons gezählt werden kann.

"Unter dem Strich"

Im Lauf des 19. Jahrhunderts entstand dann, zusammen mit leistungsfähigen neuen Druckmaschinen, der professionalisierte "redaktionelle Journalismus", den wir heute noch kennen (wiewohl er vielleicht bald durch anders konfigurierte digitale Möglichkeiten abgelöst werden wird). Eine wichtige Neuerung dieser Epoche war die Gliederung der Zeitung in Ressorts mit voneinander abgegrenzten Zuständigkeiten: Ein Teil für die Politik, ein anderer für die Wirtschaft und ein dritter, nämlich das Feuilleton, für die Kultur.

Wer die Eigenheiten des Feuilletons verstehen will, darf es aber nicht als beliebiges Ressort unter vielen einordnen. Von Anfang an wurde ihm nicht bloß die Aufgabe der Kulturberichterstattung übertragen, sondern auch die Erfindung neuer journalistischer Formen wie der Glosse, dem Stimmungsbild, der Betrachtung etc. Während die Zeitung im Ganzen zu strenger Sachlichkeit verpflichtet war, bot das Feuilleton ein Experimentierfeld für subjektive, spielerische, metaphorisch vieldeutige Schreibweisen.

Der Begriff "Feuilleton" bezeichnet also dreierlei in einem: Zum ersten das Ressort "unter dem Strich", zum zweiten den Vorrat von journalistischen Formen, die in diesem Ressort möglich sind, und zum dritten schließlich den eigentümlichen Stil, der alle diese Formen gleichermaßen durchdringt und der als "Feuilletonismus" sowohl gerühmt als auch verachtet wurde. (Einer der wortmächtigsten Verächter, der Philosoph Friedrich Nietzsche, verglich die Feuilletonisten übrigens mit den "Narren der mittelalterlichen Höfe" und tat ihre Produktion als "halbvernünftig, witzig, übertrieben, albern" ab.)

Das erste Wiener Medium, das Platz für die neue Rubrik schuf, war die Zeitung, die Sie gerade lesen: In der "Wiener Zeitung" erschien am 1. Jänner des revolutionsträchtigen Jahres 1848 eine Art Editorial, das die neue Errungenschaft vorstellte. Es trug den schlichten Titel "Das Feuilleton" und war signiert mit den Initialen F.N. (die Zeitungshistoriker vermuten, dass es von Moriz Heyßler, dem damaligen Chefredakteur des Blattes, selbst verfasst worden ist).

In diesem Text wird nachdrücklich erklärt, dass das Feuilleton keine bloße Ergänzung zur politischen Berichterstattung darstelle, sondern einen Kontrapunkt aus dem Geist der Romantik: "Ein kleiner Strich trennt das Feuilleton vom politischen Theile der Zeitung. Dicht über dem Anfange desselben steht in stolzer Haltung der leitende Artikel. Welch’ ein Unterschied zwischen oben und unten! Eine schmale Gränzlinie ist zwischen Politik und Romantik gezogen; zwey Welten, einander fremd, stoßen nachbarlich zusammen. Und doch ist der leitende Artikel, so pomphaft er auftritt, bald vergessen, während des Feuilleton-Romans endlose Kettenglieder sich in Schrift und Phantasie zu einem Ganzen anreihen."

Sehr schön zeigt sich hier das etwas anmaßende Selbstverständnis des Feuilletons. Einerseits überlässt es die Spitzenposition scheinbar bescheiden dem relevanten politischen Leitartikel, andererseits beansprucht es größere Nachhaltigkeit, denn die Aktualität schwindet rasch, während "Schrift und Phantasie" imstande sein sollen, bleibende Werte zu schaffen - und das sogar im schnelllebigen Medium Zeitung.

Diese Art von Feuilleton, die von der Zeitung die äußere Form und von der Literatur den sprachlichen Feinschliff bezog, wurde im 19. Jahrhundert in ganz Europa intensiv gepflegt. Bedeutende literarische Leistungen der Zeit, allen voran das gesamte Prosawerk Heinrich Heines, sind als "feuilletonistisch" zu bezeichnen. Auch in Wien verdankten einige der namhaftesten Journalisten und Journalistinnen ihre Reputation vor allem der Meisterschaft im Verfassen feuilletonistischer Beiträge. In der "Wiener Zeitung", der "Presse", vor allem aber in der "Neuen Freien Presse", die sich 1864 von der älteren "Presse" abspaltete, erschienen Texte, in denen sich das Umgangssprachliche mit dem Hochliterarischen, das Aktuelle mit dem Überzeitlichen verband. Hier wurden subjektive Ansichten und Launenhaftigkeiten in Wortspiele verwandelt und somit anregende und unterhaltsame Kontraste zum Stil des Nachrichtenteils geschaffen.

Elegantes Paradoxon

Daniel Spitzer hat 1886 die Formel geprägt: "Ein Artikel, der nicht in die Zeitung gehört und doch darin steht, ist ein Feuilleton." Das ist ein elegant formuliertes Paradoxon, das auf den ersten Blick einleuchtet, der kritischen Überprüfung jedoch nicht ganz standhält. Zwar wird hier die feuilletonistische Sonderstellung pointiert auf den Begriff gebracht, zugleich wird aber verschwiegen, dass das Feuilleton durchaus kein Fremdkörper in der Zeitung ist.

Gerade zu Spitzers Zeiten war es ein wertgeschätztes Ressort, das zum Beispiel auch Produkten aus dem Luxussegment eine attraktive Werbefläche bot. Daniel Spitzer selbst war in der "Neuen Freien Presse" durchaus kein Außenseiter. Seine viel gelesenen satirischen "Wiener Spaziergänge" hatten von 1873 bis 1892 einen festen Platz im Blatt. Darüber hinaus "gehörten" Spitzers Artikel noch in einem anderen Sinn "in die Zeitung": Er glossierte ja meist Ereignisse und Zustände, über die am selben Tag im politischen Teil desselben Blattes ausführlich berichtet wurde. Wer die Kenntnis der Faktenlage bei der Leserschaft voraussetzen kann, darf sich aufs witzige Kommentieren beschränken.

Dieser untergründige Grenzverkehr zwischen den Ressorts ist in vielen Feuilletons des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts zu beobachten. Auch bei Ludwig Hirschfeld findet sich dazu ein interessantes Beispiel: In der "Neuen Freien Presse" erschienen am 24. Juli 1927 Hirschfelds Impressionen aus der Kärntner Sommerfrische. Sie beginnen mit einem liebenswürdigen Brief an eine Wiener Freundin, in dem vom schönen Nichtstun am Wörthersee die Rede ist. Datiert ist dieses Schreiben mit "Velden, 15. Juli", und es endet mit einer Reihe von Gedankenstrichen.

Beredtes Schweigen

Am 16. Juli setzt der Autor seinen Brief in anderer Tonlage fort: "Und während ich meine kleinen Sommerfrischenichtigkeiten niederschrieb, um diese Stunde war in Wien bereits das Furchtbare geschehen." Da die Post ohnehin nicht befördert wird, schreibt er dann in Tagebuchform weiter und erzählt, wie die Aufregung in Kärnten um sich greift, obwohl (oder weil) aus Wien keine Zeitungen eintreffen, man also nichts Genaueres über die Ereignisse erfährt. Unter dem Datum des 19. Juli stellt der Berichterstatter dann zwar erleichtert fest, dass die Krise vorüber sei, meint aber trotzdem: "Ein Schatten liegt über diesem Sommer, über Urlaub und Erholung."

Die wahre feuilletonistische Pointe dieses "verspäteten Briefs aus der Sommerfrische" besteht nun darin, dass Hirschfeld mit keinem Wort verrät, welches Ereignis diesen Schatten geworfen hat. Diese Schweigsamkeit ist aber nur möglich, weil er sicher sein kann, dass der politische Teil der Zeitung voll ist mit Fakten und Berichten über den Justizpalastbrand, den er aus der Perspektive des abwesenden Touristen elegant umschreibt. So verlassen sich die Feuilletonisten in vieler Hinsicht auf die nüchternen Teile ihrer Zeitung, zu denen sie zugleich so gern Distanz halten.

Literaturhinweise:

Ludwig Hirschfeld: Wien in Moll. Feuilletons 1907 - 1937. Herausgegeben von Peter Payer. Löcker Verlag, Wien 2020, 263 Seiten, 24,90 Euro.

Klaus Meier: Journalistik. 4. überarbeitete Auflage, UVK Verlag, Konstanz 2018, 25,70 Euro.

Hermann Schlösser, geboren 1953 in Worms, Germanist und Anglist, war bis 2018 Redakteur im "extra". Lebt als Literaturwissenschafter und Autor in Wien. Zuletzt ist von ihm erschienen: "Welttheater auf engem Raum" (Klever Verlag, Wien 2020).