KI ist der neue Strom, sagen Tech-Vordenker. Welche Lehren lassen sich diesbezüglich aus der Geschichte ziehen?

Als in den 1880er Jahren die ersten oberirdischen Stromleitungen in New York verlegt wurden und der Broadway in elektrischem Kunstlicht erstrahlte, mischte sich unter die kollektive Verwunderung der Bürger auch eine gehörige Portion Skepsis. Es war zwar schon über 100 Jahre her, dass der Erfinder Benjamin Franklin, einer der klügsten Köpfe, die das Land je gesehen hat, 1752 einen Drachen in eine Gewitterwolke in den wetterleuchtenden Himmel von Philadelphia steigen ließ und durch einen Funkenschlag fast ums Leben gekommen wäre, doch Elektrizität war für viele Zeitgenossen noch immer etwas Mystisches. Eine bedrohliche Naturgewalt, die sich kaum beherrschen lässt.

Dichtes Netz

Die Arbeiter des Elektro-Pioniers Thomas Edison hatten einen solchen Respekt vor der Technik, dass sie vom "devil in the wires", vom "Teufel in den Drähten", sprachen. Das teuflische Gewirr aus Telefon-, Telegraphen- und Stromkabeln durchzog die Straßen von New York und spann ein so dichtes Netz, dass die Bürger zuweilen nicht einmal mehr den Himmel über ihren Köpfen sahen. In Philadelphia protestierten Anwohner gegen die Brush Electric Lights Company, weil sie fürchteten, dass die schweren Kupferkabel ihre Dächer in Mitleidenschaft ziehen und Brandgefahr verursachen würden.

Die Sorgen waren nicht unbegründet. Immer wieder kam es zu Bränden, weil unsachgemäß installierte Stromleitungen barsten oder zu Boden krachten. Im März 1888 fegte ein Schneesturm über die amerikanische Ostküste und riss ganze Holzmasten weg, an denen das Kabelgewirr aus Strom- und Telefonleitungen befestigt war - und legte die gesamte Metropole lahm. Die Telefone blieben stumm, die elektrischen Glühbirnen dunkel. Es lag so viel Schnee, dass manche Bewohner nicht einmal mehr ihre Eingangstür fanden.

Das Zeitungsarchiv der "New York Times" hält so manch kuriose Perle aus der Zeit bereit. So wird in einer Meldung vom 6. Juli 1889 berichtet, wie eine heruntergebrochene Stromleitung an der Kreuzung zwischen Grand Street und Essex Street für eine Stunde lang den Verkehr blockierte. Ein junger Mann wollte den Stillstand nicht länger mit ansehen und schritt selbst zur Tat. Amerikanisch pragmatisch nahm er seine Axt, trennte das Kabel - und verursachte einen Brand. Das Kabel "spie Feuer", bis es von der Betreiberfirma repariert werden konnte, berichtete die Zeitung.

Doch nicht immer ging die Begegnung zwischen Mensch und Technik glimpflich aus. 1888 häuften sich in amerikanischen Städten tödliche Arbeitsunfälle, bei denen Kabeltechniker bei Wartungsarbeiten durch Stromschläge ums Leben kamen. In der Folge wuchs auch bei fortschrittsfreundlichen Bürgern, die in den Leserbriefspalten mit technisch-rationalem Kalkül die Energiebilanz von Gaslampen mit Glühbirnen verglichen, die Skepsis. Es war die Zeit, als der technische Fortschritt wie ein Schnellzug durch die Gesellschaft rauschte, in der die Beschleunigung von Informations- und Elektronenströmen die Welt flüchtiger machte.

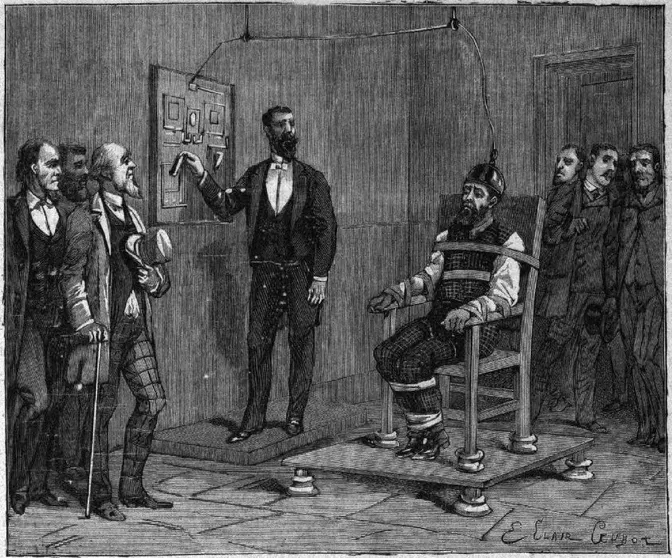

Ein Knistern lag in der Luft, eine atmosphärische Spannung, in der jeder subversive Funken hätte überspringen können. Dass in Thomas Edisons Forschungslabor nicht nur an Glühbirnen und Phonographen getüftelt, sondern auch der elektrische Stuhl entwickelt wurde, eines der furchtbarsten Folterwerkzeuge überhaupt, offenbart nicht nur die Ambivalenz der Technik, sondern auch die Skrupellosigkeit eines genialischen Erfinders, der im "Krieg der Ströme" (zwischen Wechselstrom und Gleichstrom) nicht davor zurückschreckte, seine Forschung in den Dienst staatlicher Repression zu stellen.

Elektrophobie

Der "Tod durch Elektrizität", wie es im kühl-technokratischen Verwaltungssprech hieß, sollte das Sterben humaner machen. Doch die erste Hinrichtung mit dem elektrischen Stuhl, durchgeführt am 6. August 1890 im New Yorker Auburn-Gefängnis, geriet zum Fiasko: Die Prozedur zog sich in die Länge, die Spannung musste immer wieder neu angelegt werden; der verurteilte Täter, der Frauenmörder William Kemmler, starb einen qualvollen Tod. "Viel schlimmer als Hängen", urteilte die "New York Times".

Das Martyrium des William Kemmler trug nicht zur allgemeinen Beruhigung bei, mochte sich der Staat auch noch so viel Mühe geben, die Wissenschaftlichkeit der Methode hervorzuheben. Es half nichts. Elektrizität blieb etwas Bedrohliches, Unverstandenes, Irrationales. Der amerikanische Präsident Benjamin Harrison, der 1891 als erster Amtsinhaber das Weiße Haus elektrifizieren ließ, hatte eine solche Angst vor Stromschlägen, dass er seine Mitarbeiter das Licht an- und ausschalten ließ. Um den Lichtschalter machte er einen großen Bogen. Seine Elektrophobie war fast schon pathologisch. Man darf annehmen, dass Harrison ein großer Fan von smarter Beleuchtung gewesen wäre. Nur gab es damals noch keine Alexa.

Mystifizierung

Man muss diese Geschichte im Hinterkopf haben, wenn man heute über Künstliche Intelligenz spricht. Die Technologie, die gerade mit dem Erfolg des Sprachmodells ChatGPT einen spektakulären Durchbruch vollzogen hat, wird in der Debatte mit der Erfindung von Elektrizität gleichgesetzt. "KI ist der neue Strom", postulierte der amerikanische Informatiker Andrew Ng, der das Google-Forschungslabor "Brain" aufbaute und später zum chinesischen Suchmaschinenunternehmen Baidu wechselte. Google-Chef Sundar Pichai ging sogar noch einen Schritt weiter und nannte Künstliche Intelligenz eine Technik, die noch wichtiger als Feuer und Strom sei.

Nun gehört es zur Rhetorik der Tech-Konzerne, ihre Entwicklungen mit heilsgeschichtlicher Bedeutung aufzuladen und im Zeigegestus immer ein wenig größer zu machen, als sie eigentlich sind. Doch auffällig ist das Sprechen über Künstliche Intelligenz als einer Naturgewalt, die wie ein Donnerblitz über die Gesellschaft hereinbricht, die Mystifizierung einer Technik, die im Kern nur Mathematik und Statistik ist. Kann es sein, dass KI gar keine Rationalisierungsstrategie ist, sondern eine romantische Verzauberung der Welt? Wenn KI der neue Strom ist - welche Lehren lassen sich aus der historischen Analogie ziehen?

Die Ökonomen Ajay Agrawal, Joshua Gans und Avi Goldfarb schreiben in ihrem aktuellen Buch "Power And Prediction", dass KI die Gesellschaft ähnlich verändern werde wie Strom. In einer ersten Transformationsphase seien damals Gaslampen durch Glühbirnen ersetzt worden. In einer zweiten Phase habe eine raumtechnische Veränderung eingesetzt. Mussten vorher Arbeitsschritte nahe an der Dampfmaschine erfolgen, konnte durch Stromleitungen der Raum einer Fabrik effizienter genutzt werden. Ohne Elektrizität hätte Henry Ford die Fließbandfertigung des Model T nicht einführen können.

Wohin die Entwicklung gehen könnte, deuten die Ökonomen mit der Zukunft von Flughäfen an. Um diese "Nicht-Orte", wie sie der französische Anthropologe Marc Augé nannte, hat sich eine Ökonomie des Wartens entwickelt. Mit der Aussicht auf längere Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle und Gepäckaufgabe reisen Flugpassagiere frühzeitig an und vertreiben sich die Zeit mit Konsum: Essen, Trinken, Shoppen, solche Sachen. "Versteckte Unsicherheit", nennen das die Autoren.

Keine Einbahnstraße

Wenn aber in Navigations-Apps die Wartezeiten vorher angekündigt werden, könnten Fluggäste just in time das Gate ansteuern - und würden weniger Zeit in Geschäften verbringen, ergo weniger Geld ausgeben. Das wiederum bedroht das Geschäftsmodell der Händler. Und die haben, genauso wie der Flughafenbetreiber, natürlich kein Interesse daran, dies zu ändern, weil sich mit Unsicherheit Geld verdienen lässt. Diese Beharrungskräfte muss man in der Technologieentwicklung stets mitbedenken. Technischer Fortschritt ist keine Einbahnstraße, sondern Stop-and-Go-Verkehr.

Und das führt wiederum zum Automobil. Das erste Elektroauto wurde bereits vor dem Verbrennungsmotor erfunden: Schon 1881 tuckerte der französische Physiker Gustave Trouvé mit einem elektrisch betriebenen Dreirad durch die Straßen von Paris. Erst fünf Jahre später, 1886, erhielt Carl Benz das Patent für sein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die Geschichte der E-Mobilität begann also vor dem Verbrenner, und wenn dieses Modell nun einige Volten und Verkehrswenden später als Zukunft gepriesen wird, hat man damit die Technikdeterministen eindrucksvoll widerlegt. Zurück in die Zukunft.

Blickt man in Zeitungsarchive, staunt man über das visionäre Denken von damals genauso wie über die verpassten Chancen. So schrieb das "Berliner Tageblatt" in seiner Morgenausgabe vom 8. September 1908, "dass die Zukunft dem Automobil gehört" - und widersprach damit in feiner Ironie Kaiser Wilhelm II., der 1904 noch deklamiert hatte: "Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd." Das elektrische Automobil, notierte das "Berliner Tageblatt", sei "infolge seiner Geräuschlosigkeit besonders für den Großstadtverkehr geeignet". Das kommt dem geneigten Leser irgendwie bekannt vor. Warum nur musste der Großstädter über 100 Jahre Autolärm und Gestank ertragen?

Dass technologische Entwicklungen nicht immer linear verlaufen, liegt einerseits an Unzulänglichkeiten der Technik selbst, andererseits aber auch an mangelnder Akzeptanz und diffuser Technikfeindlichkeit. Buchdruck, Telefon, Strom - jede Technologie löste bei den Menschen Ängste aus. Als im 19. Jahrhundert das Telefon erfunden wurde, gab es Befürchtungen, dass sich die Opernhäuser und Kirchen leeren könnten, wenn die Musik per Telefonleitung live in die Wohnstuben übertragen wird. Es kam bekanntlich anders. Im Jahre 1889 sorgte sich das britische Magazin "Spectator" über die "konstante Verbreitung von Satz-Schnipseln" durch den Telegraphen. Twitter war da freilich noch nicht erfunden.

Bemerkenswerterweise beklagte man schon damals die Abhängigkeit von Technik. "Wenn fast alles auf dem Wege wichtiger Geschäftskommunikation per Telegraphen übermittelt wird, bedeutet die kleinste Unterbrechung die größte Kalamität", heißt es in einem Artikel aus der "Detroit Free Press" vom 20. Juli 1890. "Wir haben uns an diese Dinge so gewöhnt, dass sie, obwohl sie einst Luxus waren, heute Notwendigkeiten geworden sind." Fürwahr. Strom, Telefon und Internet gehören für die entwickelte Gesellschaft zur Grundversorgung. Dennoch ist die Frage berechtigt, ob diese Technologien die Menschen unabhängiger gemacht haben.

Daten müssen fließen

Strompionier Thomas Edison verkündete einst, er werde elektrisches Licht so billig machen, dass nur noch die Reichen Kerzen anzünden würden. Die Geschichte strafte ihn Lügen. Im Winter saßen arme Menschen im Dunkeln und zündeten statt Lampen Kerzen an, weil der Strom zu teuer wurde. Zwar sind die befürchteten Blackouts ausgeblieben. Doch eine unter Hochspannung laufende Welt ist nicht nur von (billigem) Strom, sondern auch von IT abhängig. Ohne eine Server- oder Internetverbindung funktioniert heute keine Kartenzahlung, kein digitaler Autoschlüssel. Damit Geräte laufen, müssen nicht nur Elektronen, sondern auch Daten fließen, sonst geht heute fast nichts mehr.

So geschehen im Dezember 2021. Da kam es in einem Rechenzentrum von Amazons Cloudsparte AWS in den USA zu einem Serverausfall, von dem Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen waren: Der Saugroboter Roomba verweigerte den Dienst, Tinder-Nutzer konnten nicht mehr flirten, und auch die sonst so gesprächige virtuelle Assistentin Alexa schwieg plötzlich. KI-Systeme brauchen Strom, und zwar nicht nur im Betrieb, sondern auch beim Training mit Daten. Wenn man der KI den Stecker zieht, sind auch die vermeintlich schlauen Elektronengehirne ziemlich dumm.

Adrian Lobe, geboren 1988 in Stuttgart, studierte Politik- und Rechtswissenschaft und schreibt als freier Journalist für diverse Medien im deutschsprachigen Raum.