Arthur Schnitzlers Roman "Der Weg ins Freie" (1908) handelt von einem jungen Baron, Georg von Wergenthin, der sich selbst als Komponisten versteht, dessen Arbeiten aber merkwürdigerweise häufig in den Anfängen stecken bleiben. Georg hat ein Verhältnis mit der kleinbürgerlichen Musiklehrerin Anna Rosner, das nicht ohne Folgen bleibt: Anna wird schwanger, aber Georg denkt nicht daran, ihr Verhältnis zu legitimieren. Zur Geburt wird Anna in einem Häuschen außerhalb Wiens untergebracht. Die Geburt ist schwer, das Kind stirbt unmittelbar danach, und erst jetzt besucht Georg die Wöchnerin in ihrem Zimmer.

Aber Anna macht sich nur Sorgen darum, ob er wohl in seiner Arbeit gestört worden sei. Wenn Georg ironisch lächelnd antwortet: "Ja, wirklich wahr, Anna, du hast dich sehr rücksichtslos benommen", so erweist sich diese Stelle als abgründig doppelbödig. Denn natürlich hat der heiratsunwillige Georg das ganze Kinderkriegen als "rücksichtslos" empfunden, seine Ironie kehrt sich zur Wahrheit um.

Kauft man die gängige Ausgabe des Romans als Fischer-Taschenbuch, so liest sich diese Stelle allerdings anders. Ein redlicher Lektor fand den blasierten Georg wohl unsympathisch und die arme Anna bemitleidenswert, korrigierte flugs: ". . . du hast dich sehr rücksichtsvoll benommen" - und killte damit gnadenlos die von Schnitzler intendierte Mehrdeutigkeit. Das ist bei weitem nicht der einzige Lapsus dieser Ausgabe.

Das Männlichkeitsideal einer reichen Bürgertochter, beispielsweise, entspricht im Original einem "Gemisch von Herrenreiter und Ästheten". Die Taschenbuchausgabe setzt den Geschmack des Mädchens ins rein Muskuläre herab, zu einer "Gemisch von Herrenreiter und Athleten". Ein Schriftsteller, der gerade ein Opernlibretto schreibt, gibt im Taschenbuch an, dass ihm "alle Dinge, die irgendwie mit Musik zusammenhängen, im Grund der Seele zuwider sind" - darüber darf sich der Leser mit Recht wundern; im Original heißt es nämlich: "die irgendwie mit Mystik zusammenhängen".

Falsche Entzifferungen

Dass die angeblich nach den Erstdrucken revidierte Taschenbuchausgabe des Fischer-Verlags solche Textverderbnisse enthält, ist umso schlimmer, als die meisten Ausgaben anderer Verlage nach dem Freiwerden der Rechte an Schnitzlers Werken (2002) nach diesen Vorlagen gedruckt wurden.

Aber auch ein bei S. Fischer aus dem Nachlass edierter Band, die sogenannte "Urfassung" des "Reigen", enthält die unglaublichsten Fehler, vor allem Irrtümer bei der Entzifferung. Wie Peter Michael Braunwarth, der unbestritten beste Kenner von Schnitzlers Handschrift, nachgewiesen hat, wurde da etwa "Tasse" statt "Tatzen" gelesen, "gestreift" statt "persisch" oder "konsterniert" statt "begeistert". Eine eigene Figur, ein "Doctor Angler", wurde schlichtweg erfunden (im Original heißt es: "Die Aerzte"). Bemerkenswert ist auch die Vorstufe der letzten Szene, in der der Graf an die Brust der Dirne fasst. Bei Schnitzler sagt das Mädchen darauf: "Was, ich hab eine feste. Das kommt halt vom soliden Leben . . ."; in der Fischer-Ausgabe wird lüstern gefaselt: "Da komm halt einen Blick haben".

Es ist so verblüffend wie unerfreulich, dass Schnitzler, der Klassiker der Wiener Moderne, in solch korrupten Wiedergaben zu lesen ist. Anders als Hugo von Hofmannsthal, dessen Historisch-kritische Ausgabe seit 1975 vom Freien deutschen Hochstift herausgegeben wird, ließen einwandfreie Editionen bei Schnitzler auf sich warten.

Die als Projekt des Österreichischen Wissenschaftsfonds entstehende Wiener Ausgabe des Frühwerks liefert nun nicht nur die integralen Texte, sondern auch vollständige Faksimiles der erhaltenen Handschriften und die betreffenden Transkriptionen.

Ein Grund für die Schwierigkeiten, den Entstehungsprozess von Schnitzlers Werk zu dokumentieren, ist die Nachlasssituation. Als Arthur Schnitzler 1931 starb, hinterließ er rund 40.000 Seiten an Werkmanuskripten und Entwürfen sowie Tausende von Briefen. Dieser Bestand wurde in einem Gartenzimmer seiner Villa in der Wiener Sternwartestraße aufbewahrt.

Nachlassprobleme

Im März 1938 arbeitete Eric A. Blackall, ein englischer Student, der bei Josef Nadler über Adalbert Stifter dissertierte, an dem umfangreichen Material. Nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht reagierte Blackall schnell und umsichtig und bat die Britische Botschaft, das Zimmer zu versiegeln, was auch geschah: So blieb der Nachlass trotz mehrmaliger Hausdurchsuchungen durch die Gestapo unversehrt.

Danach organisierte Blackall auch die Verschiffung nach England und die Übernahme durch die Bibliothek seiner Heimatuniversität, die Cambridge University Library. Als Schnitzlers Sohn Heinrich 1957 aus dem Exil zurückkehrte, nahm er lediglich den "Privatnachlass" - Tagebuch und Korrespondenz - mit zurück nach Wien; nach seinem Tod 1982 wurden diese Konvolute dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergeben. Andere Manuskripte und Nachlassbestände Schnitzlers finden sich in Archiven in aller Welt, etwa in Wien, Genf, Exeter, Jerusalem oder Harvard.

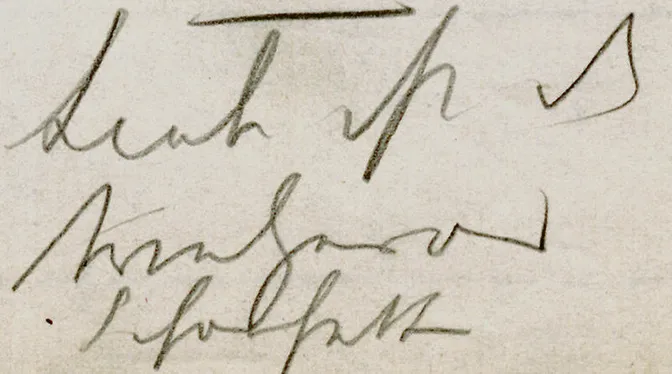

Der zweite und wahrscheinlich wichtigere Grund ist die notorische Unleserlichkeit von Schnitzlers Schrift. Sie irritierte schon die Zeitgenossen. Der Berliner Regisseur Otto Brahm etwa ließ Schnitzler im September 1905 wissen: "Was Sie mir über Reinhardt freundlichst anvertrauen, wird umso mehr unter uns‘ bleiben, als ich es nur zum Teil entziffern konnte".

Und einem Brief ihres Mannes an denselben Brahm hat Olga Schnitzler im Mai 1908 folgenden Nachsatz hinzugefügt: "der Brief meines Gatten ist, ich versichere Sie, von sprühendem Witz, es ist nötig, das zu sagen, denn Sie werden ihn nicht lesen können."

Mit weichem Bleistift

Die Ursachen für die schwere Entzifferbarkeit sind vielfältig. Zum einen schrieb Schnitzler vor allem die Werkmanuskripte mit weichem Bleistift auf - inzwischen vergilbendes - Papier, wodurch das Schriftbild immer undeutlicher wird. Zweitens hat Schnitzler 1917 plötzlich die Schrift gewechselt: Von der kurrenten Schulschrift ging er zur immer gebräuchlicher werdenden Lateinschrift über (die Abschaffung der "deutschen Schrift" blieb den Nazis vorbehalten; 1941 wurde auf Hitlers Wunsch der betreffende Erlass herausgegeben).

Dazu kommen die Inkonsequenzen von Schnitzlers Rechtschreibung. Denn schon die Zweite orthographische Konferenz (1901) hatte - heute gut bekannte - Schreibunsicherheiten ausgelöst: Damals wurde etwa das anlautende "Th" (z. B. "Thal" oder "Thür") fallengelassen; Fremdwörter sollten "deutscher" geschrieben werden (also "sozial" statt "social" oder Kusine statt "Cousine"). Bei Schnitzler gibt es daher oft beide Schreibungen nebeneinander.

Gravierender noch ist aber Schnitzlers Tendenz, charakteristische Merkmale einzelner Buchstaben verschwinden oder die Wortenden in bloße Schwünge ausgehen zu lassen. Anders als sein Freund Richard Beer-Hofmann konnte Schnitzler nicht stenographieren, in seiner Schrift haben die Endsilben aber dennoch häufig geradezu kürzelhaften Charakter. Wenn, wie in der Monolognovelle "Lieutenant Gustl", die Offizierskappe sowohl mundartlich - von "Kappel" zu "Kappl" - als auch grafisch immer stärker verschliffen wird, braucht man zur Entzifferung in der Tat schon einige Erfahrung.

Manche Sätze erscheinen geradezu hieroglyphisch, bis ihr Sinn enträtselt werden kann - etwa folgender Aphorismus, den Reinhard Urbach, der Herausgeber des einzigen und bedauerlicherweise vergriffenen Sammelbandes aus Schnitzlers Nachlass ("Entworfenes und Verworfenes", 1977), entziffert hat: "Liebe ist die triebgewordne Schönheit".

Ein "neuer" Schnitzler, ein unbekanntes Werk ist im Nachlass nicht mehr zu entdecken. Wohl aber zeigt sich am Vergleich der Manuskripte und Entwürfe mit den Druckfassungen ein für Schnitzlers Schaffensprozess ganz charakteristischer Vorgang. Zwischen Handschrift und Druckvorlage hat er in der Regel eine Überarbeitung durchgeführt, die deutlich aggressive oder sexuelle Strebungen seiner Figuren abmildert oder verhüllt. Im psychopolitischen Kontext der ausgehenden Habsburgermonarchie gelten die feindseligen Affekte seiner männlichen und militärisch sozialisierten Helden vor allem einer Minorität: den Juden. Schon in "Lieutenant Gustl" zieht Schnitzlers Figur im Manuskript noch viel rabiater antisemitisch vom Leder als im Druck. Im "Weg ins Freie" landet der snobistische Baron Georg schließlich als Korrepetitor in der Detmolder Oper; vom dortigen Konzertmeister erfährt man in der Endfassung nur, dass er ein "begabter junger Mensch" sei.

Die verworfenen Passagen zum Roman schildern diesen Menschen dann doch etwas genauer - als "gesunden deutschen" Judenfeind: "Er leugnete auch durchaus nicht, dass bei den Juden allerlei gute Eigenschaften vorkommen mögen, nur seien sie eben Menschen andrer Rasse, anderer Art, ja das sei er bereit zu schwören, anderen Geruch[s] - mit denen es für einen Arier nun einmal eine innere Gemeinschaft so wenig geben könne, als mit irgend einem Tier, das ja auch in seiner Art etwas vorzügliches bedeuten könne . . ." In keinem der von Schnitzler je veröffentlichten Texte kommt eine ähnlich drastische Stelle vor; solch antisemitische Radikalität vor Publikum anzuklagen, hat sich der jüdische Autor zeitlebens versagt.

Moralische Rücksicht

Auch in eroticis hat Schnitzler gestrichen und geändert. So deutet zum Beispiel die Novelle "Frau Beate und ihr Sohn" (1913) am Ende einen Mutter-Kind-Inzest an. Der Text war für die Kritik ohnehin schon anstößig genug; die Wiener "Neue Zeitung" etwa verurteilte das Buch als eine "widerwärtige Schilderung äußerster Sittenverderbnis und tiefster Verworfenheit", in der "Österreichische Frauen-Rundschau" empfand man gar "unsägliches Grauen" vor Schnitzlers Buch. Dabei ist die Szene zwischen Mutter und Sohn durch den bevorstehenden Suizid motiviert: "der Himmel barg für sie [. . .] keinen Morgen mehr; und im [. . .] Vorgefühl der ewigen Nacht gaben sie die vergehenden Lippen einander hin".

Was die Rezensenten als so skandalös empfanden, hatte in der Handschrift aber noch weitaus drastischer ausgesehen: "sie gaben sich einer Lust hin, die ohne Reue war, da sie wußten, daß es für sie kein Morgen gab".

Schnitzlers Eingriffe wirken also erstaunlicherweise wie Zensurmaßnahmen. Den Begriff "Zensur" kannte er allerdings in zwei Zusammenhängen, zunächst in einem höchst konkreten: In der Monarchie mussten alle Theaterstücke vor der Aufführung der Zensurbehörde vorgelegt werden; auch Schnitzlers Dramen wurden jeweils dem "Press-Bureau" der k.k. Polizeidirektion und anschließend dem zuständigen Beamten der Wiener Statthalterei eingereicht (Zensurbelange waren Landessache). Die "Freiheit, Freiheit"-Rufe in dem am Vorabend der Französischen Revolution spielenden Einakter "Der Grüne Kakadu" (1899) beispielsweise waren solcher Kontrolle zum Opfer gefallen.

Ab dem Frühjahr 1900, als Schnitzler Sigmund Freuds im Herbst 1899 erschienene "Traumdeutung" gelesen hatte, bedeutete "Zensur" für ihn aber auch die Schranke zwischen Unbewussten und Bewusstsein, die verpönte Inhalte nur dann passieren können, wenn sie symbolisch chiffriert waren; Freud selbst war zur dieser Begriffsverwendung übrigens von den Zensurstrichen inspiriert worden, welche die Behörden des zaristischen Russland an ausländischen Publikationen ausübten.

Schnitzlers eigene Eingriffe in seine Manuskripte sind natürlich auch Verlagsrücksichten geschuldet und nehmen so eine "offizielle" Zensur gleichsam vorweg. In der Tat hegte der Fischer-Verlag Besorgnisse hinsichtlich allzu gewagter Publikationen seines jüdischen Autors; aus diesem Grund wurde etwa der "Reigen" - "wegen Calculation (und Hitler)", wie Schnitzler schrieb - erst 1931 ins Verlagsprogramm aufgenommen.

Die Verhüllung

Aber Schnitzlers Änderungen und Tilgungen haben prekäre Inhalte nicht einfach "unterdrückt". Wie aus Freuds "Traumdeutung" zu lernen war, verschwindet das "Verdrängte" ja nicht, sondern zeigt sich in verschiedenen Verkleidungen. Im Traum setzen komplizierte Prozesse der "Verschiebung" und Verdichtung" ein.

Diese "Traumarbeit" gleicht aber eminent dem literarischen Verfahren der symbolischen Verhüllung, der Anspielung und der vielsagenden Auslassung. Auch der "ver-dichtete" literarische Text will wie ein Traumprotokoll entschlüsselt sein. Schnitzlers zensurierende Eingriffe lassen sich auch als Leserappell verstehen. Das ästhetisch komplexere Verfahren der Verhüllung verlangt eine Entzifferungsleistung, die das Anstößige erst recht sichtbar macht. Schnitzlers Schrift wie Schnitzlers Schreiben erfordern eine Decodierung, die zunehmend erkennen lässt, was ihr eigentlich skandalöser Inhalt ist: ein gesellschaftliches Triebwerk, das Libido und Aggression durch Machtdispositive steuert und ausbeutet.

Der Einblick in die Handschriften macht es möglich, Schnitzlers Texte auf ihre verborgenen Inhalte hin zu lesen.

Konstanze Fliedl, geboren 1955, ist Professorin für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Wien.

Zur Person<br style="font-weight: bold;" /> <br style="font-weight: bold;" /> Arthur Schnitzler wurde am 15. Mai 1862 in Wien geboren – und starb ebenda am 21. Oktober 1931. Der Erzähler und Dramatiker gilt als bedeutendster Vertreter der Wiener Moderne.

Zuletzt sind folgende Werke erschienen bzw. in Vorbereitung:

Lieutenant Gustl. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Konstanze Fliedl. De Gruyter, Berlin/New York 2011.

Anatol. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Evelyne Polt-Heinzl u. Isabella Schwentner. De Gruyter, Berlin/New York 2012 (erscheint zu Schnitzlers 150. Geburtstag am 15. Mai 2012).

Im Druck: Sterben. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Gerhard Hubmann;

In Vorbereitung: Liebelei. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Peter Michael Braunwarth.

Am 20. Mai wird im Rahmen einer Matinee um 11 Uhr in der Roten Bar im Wiener Volkstheater die mehraktige Textcollage "Anatol – Leben, Werk und Wirkung" (Bearbeitung von Evelyne Polt-Heinzl) uraufgeführt, wobei auch Walzerkompositionen Schnitzlers gespielt werden. Danach wird der 3. Arthur-Schnitzler-Preis verliehen.