Das Gemini-Programm 2: Vor 50 Jahren erwarb sich die NASA all die technischen und fliegerischen Fertigkeiten, die für die Reise zum Mond benötigt wurden.

Das zweite Jahr der Gemini-Flüge beginnt beinahe mit einer Katastrophe: Am 16. März 1966 hebt die unglückselige Gemini 8 ab. Ihre beiden Insassen sind Neil Armstrong und David Scott.

Es ist dies die sechste bemannte Mission des Gemini-Programms, das im Jahr zuvor begonnen wurde. Die NASA bedient sich dabei zweisitziger Schiffe ("Gemini", lat. "Zwillinge") mit einem kräftigen "Orbit Attitude and Maneuvering System" (OAMS). Dieses besteht aus 16 kleinen Triebwerken. Die können das drei Tonnen schwere Schiff im Raum nicht nur um alle drei Achsen drehen, sondern sogar in einen anderen Orbit hieven. Ein Bordcomputer hilft beim Navigieren. Brennstoffzellen sorgen für ausreichend Strom.

Heikler Funkkontakt

Das Funkgerät bleibt die meiste Zeit über still. Der Kontakt mit dem Kontrollzentrum in Houston ist immer nur ein paar Minuten lang möglich; immer dann, wenn sich die Gemini im Sichtbereich einer der wenigen Bodenstationen befindet. Dann hören allerdings meist auch die Medien mit. Möchte die Crew mit der Flugleitung nun Risiken besprechen oder die Ärzte kontaktieren, gaukelt sie mit dem Codewort "UHF 6" einen Funktest vor. Dann kappt Houston die Tonverbindung nach draußen. Es dauert aber nicht lange, bis die Presse den Trick durchschaut.

Scott soll einen zweistündigen Ausstieg ins All wagen. Weil die Gemini nur eineinhalb Stunden für einen kompletten Erdumlauf benötigt, wird er gleichsam "um die ganze Welt spazieren". Die nötige Fitness hat er sich mit Gewichtheben, Handball und Jogging angeeignet. Doch vor diesem Abenteuer muss noch die unbemannte Agena-Rakete angesteuert werden. Diese Oberstufe ist nach dem gleichnamigen Kniestern des Sternbilds Zentaur getauft. Als "Commonwealth-Star" ziert er zusammen mit dem Kreuz des Südens die australische Flagge.

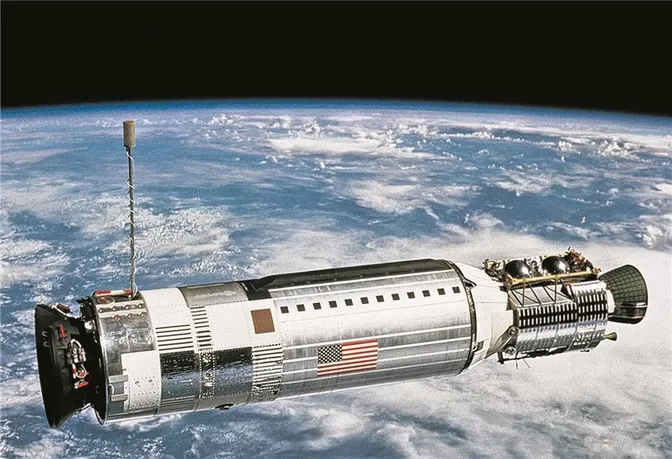

Normalerweise wird die Agena von der US-Air Force eingesetzt, um Militärsatelliten ins All zu bringen. Im Auftrag der NASA hat man sie ein wenig umgebaut. Das starke Triebwerk der schmächtigen, sieben Meter langen Agena lässt sich im All mehrmals starten; manche sprechen spöttisch von einer "wiederanzündbaren Zigarre". Außerdem besitzt auch die Agena mehrere kleine Lageregelungstriebwerke, die ihre Ausrichtung im Raum steuern. Am wichtigsten ist jedoch der Andockadapter, der sich am vorderen Ende der Rakete befindet.

Die Agena wurde exakt 90 Minuten vor der Gemini in den Orbit gebracht. Deren Radargerät erfasst sie im dritten Umlauf, aus einer Distanz von 332 Kilometern. In 140 Kilometer Entfernung machen die Astronauten ihr Zielobjekt selbst aus, zunächst als hellen Stern. Der Computer übernimmt den Anflug.

Einparken im All

Die letzten Meter steuert Armstrong per Hand. Bei jedem Herzschlag kommt er der Agena um acht Zentimeter näher. Dann dringt die Nase der Gemini in den Andockstutzen der Agena ein. Scott findet das Manöver so einfach, "wie das Parken in einer freien Garage".

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt sind nun zwei Fahrzeuge fest miteinander in der Umlaufbahn verbunden. Doch nach einer halben Stunde beginnt das Gespann plötzlich um seine Längsachse zu rollen. Scott schaltet das Lageregelungssystem der Agena ab. Doch nun wirbelt man um alle drei Achsen. Armstrong versucht, mit dem OAMS der Gemini gegenzusteuern. Die Treibstoffreserven sinken dabei auf 13 Prozent. Schließlich geben die Männer auf und koppeln wieder ab.

Ohne die Masse der Agena taumelt die Gemini jetzt aber noch schneller. Ihr OAMS-Triebwerk Nummer 8 schaltet sich nämlich willkürlich ein und aus, wohl wegen eines elektrischen Defekts. Die beiden Astronauten sitzen in einer orbitalen Zentrifuge fest. Sie sind drauf und dran, das Bewusstsein zu verlieren. In jeder Sekunde blitzen Sonne und Erde von neuem vorbei, wie ein gigantisches Stroboskop. Armstrong und Scott kämpfen ums Überleben. Die Bodenkontrolle ist gerade außer Funkreichweite.

Es gibt nur noch eine Chance, das todbringende Ringelspiel zu beenden. Dazu muss Armstrong das zweite Lageregelungssystem aktivieren. Es ist ausschließlich dafür gedacht, das Schiff für den Wiedereintritt in die Lufthülle korrekt auszurichten. Dieser überlebenswichtigen Funktion wegen genießt es Priorität und sollte das fehlerhafte OAMS sofort abschalten. Falls nicht, gibt es keine Rettung mehr.

Sehen kann Armstrong den entsprechenden Schalter über seinem Kopf kaum noch. Doch als erfahrener Jetpilot hat er sich die Position aller Kontrollen eingeprägt; er findet den Schalter blind. Tatsächlich kommt das Schiff nun zur Ruhe. Allerdings verfügt das Zweitsystem nur über sehr wenig Treibstoffreserven. Die Crew muss also rasch landen und deshalb auf Scotts Ausstieg verzichten.

Notlandung

Über dem nächtlichen Afrika zündet man die vier Bremsraketen. Dann geht zum letzten Mal die Sonne auf. Nach dem Höllenritt durch die Lufthülle öffnet sich der Fallschirm. Die Männer sehen nicht, wohin er sie trägt. Auf Festland würde die Kapsel zerschellen; daher müsste man jetzt die Schleudersitze betätigen. Über Wasser wäre dies aber ein fataler Fehler. Zum Glück erspäht Armstrong den blauen Ozean gerade noch rechtzeitig. Die Astronauten bleiben in ihrem Gefährt.

Nach knapp elf Stunden im All treibt die Gemini im Pazifik. Sie ist, wie Scott anmerkt, "ein großartiges Raumschiff, aber ein lausiges Boot". Die Insassen übergeben sich in der wild schaukelnden Kapsel, während sie auf das Bergungsteam warten. Seeleute ziehen die Astronauten an Bord des herbeigeeilten US-Zerstörers.

Auch die Gemini 9 steht unter keinem guten Stern. Für ihren Flug sind Elliot See und Charles Bassett ausgewählt worden. Als sie zum Training nach St. Louis, Missouri, fliegen, ist das Wetter miserabel - ebenso die Sicht. Beim zweiten Landeversuch kracht der zweisitzige Überschalljet ins McDonnell-Gebäude 101. Ausgerechnet dort werden die Gemini-Schiffe zusammengebaut.

An Stelle der Verunglückten schickt man am 3. Juni 1966 Thomas Stafford und Eugene Cernan in den Weltraum. Auch sie wollten eine Agena ansteuern, doch die ist abgestürzt. Für solche Fälle hat man den "Augmented Target Docking Adapter" (ATDA) vorbereitet. Er ist kürzer als die Agena und ohne eigenes Triebwerk.

Eine Atlas-Rakete hat ihn bereits in den Orbit gehievt. Seine Andockvorrichtung wurde dabei von einer aerodynamisch geformten Verkleidung geschützt. Jetzt, im All, sollte diese abgesprengt werden. Doch das gelingt nicht. Die beiden Hälften der weißen, drei Meter großen Abdeckung sind zwar aufgeklappt - doch ein widerspenstiges Band hält sie beisammen. Als die Gemini 9 auf den ATDA zufliegt, wirkt er auf Stafford wie ein "zorniger Alligator".

Stafford überlegt, das aufgeklappte Maul mit der Nase der Gemini auseinander zu drücken. Doch dabei könnte das Schiff beschädigt werden; genau dort, wo auch die Fallschirme untergebracht sind.

Am Boden sprechen sich NASA-Manager für eine womöglich noch waghalsigere Lösung aus: Cernan soll seinen geplanten Außenbordeinsatz nützen, um das Band durchzuschneiden - mit der Schere aus dem Verbandskasten. Flugdirektor Gene Kranz ist außer sich: Die scharfen Kanten der Nutzlastverkleidung könnten den Raumanzug perforieren. Zu seiner Erleichterung kommt es nicht zu einem solchen "Stunt".

Cernan treibt schließlich ohne Schere aus der Luke. Er absolviert die zweite "Extravehicular Activity" (EVA) in der Geschichte der US-Raumfahrt. Derartige Manöver könnten bei späteren Flügen Leben retten - falls die vom Mond zurückkehrende Landefähre nicht mehr ans Mutterschiff andocken will.

Eine Art "Nabelschnur" verbindet Cernan mit der Gemini. Sie kommt ihm ständig in die Quere, als er sich zum Heck vorarbeitet. Dort wartet ein "Raketenrucksack" auf ihn. Weil dessen Düsen heißes Gas ausstoßen, hat man den sowieso schon sehr steifen Raumanzug nochmals verstärkt. Er besitzt nicht einmal Gelenke. Cernan meint, in einer "Ritterrüstung" festzustecken. Jede Bewegung ist mit enormem Kraftaufwand verbunden.

Auch Haltegriffe fehlen. Will Cernan an einer Schraube drehen, beginnt statt dessen sein eigener Körper zu rotieren. Der Puls schnellt hoch auf 190. Der Raumfahrer schwitzt so heftig, dass sein Visier beschlägt. Nur mit der Nasenspitze gelingt es ihm zeitweise, einen kleinen Fleck frei zu wischen. Nach 129 Minuten ist Schluss. Der teure Raketenrucksack bleibt unbenutzt. Wenigstens die Landung klappt reibungslos: Man wassert weniger als einen Kilometer vom geplanten Landepunkt entfernt.

Schubs in die Ferne

Am 18. Juli 1966 kommt endlich wieder eine Agena-Zielrakete in den Orbit. Michael Collins und John Young koppeln mit der Gemini 10 an sie an. Dann zünden sie das Agena-Triebwerk 80 Sekunden lang. Dessen Schub treibt das Gespann weit ins All hinaus. Der fernste Punkt liegt 763 Kilometer über der Erdoberfläche. Soweit waren Menschen bisher noch nie von unserem Planeten weg!

Die kosmische Teilchenstrahlung ist dort draußen noch intensiver als in niedrigen Orbits. Sie irritiert womöglich die Bordelek-tronik und gefährdet die Gesundheit. Also behält man die Messinstrumente im Auge. Eine zweite, ähnlich lange Agena-Zündung reduziert das Tempo wieder um 380 km/h.

Schlussendlich landet das Schiff exakt in der Umlaufbahn jener älteren Agena, an die vier Monate zuvor die Gemini 8 angedockt hatte. Dieser Raketenstufe ist mittlerweile der Strom ausgegangen - aber für ein "unverbindliches" Rendezvous-Manöver taugt sie allemal. Die Gemini fliegt in Formation mit ihr und hält dabei einen Sicherheitsabstand von nur drei Metern ein.

Schon zuvor hat Collins den Kopf aus der Luke gesteckt und die Sterne auf UV-empfindlichem Film gebannt. Jetzt, bei seiner zweiten EVA, schwebt er zur alten Agena hinüber. Aus einem Handgerät strömt bei Bedarf komprimiertes Gas: Der Rückstoß hilft ihm beim Manövrieren.

Collins ist der erste Mensch, der zwei Raumfahrzeuge im All berührt. Er montiert eine Auffangvorrichtung für Mikrometeorite von der Agena ab, bringt sie in die Gemini. Die dreitägige Mission schließt mit einer Bilderbuchlandung im Westatlantik.

Nun probiert man ein besonders rasches Andockmanöver, wiederum mit einer Agena: Am 12. September 1966 hetzen Charles Conrad und Richard Gordon auf die Zielrakete zu. Die Astronauten erreichen sie schon zu Ende des ersten Umlaufs. Dann nützen sie das Agena-Triebwerk, um die Gemini 11 in eine Höhe von 1369 Kilometer zu bugsieren. Das ist neuerlich Rekord! Nur die Mondflieger werden die Erde aus noch größerer Distanz erblicken.

Gordons erste EVA gerät abermals zur Herkulesaufgabe. Haltegriffe fehlen noch immer, der Schweiß rinnt in seine Augen. Der für zwei Stunden angesetzte "Weltraumspaziergang" muss schon nach einer halben Stunde abgebrochen werden. Bei der zweiten Außenbordaktivität lässt Gordon die Beine im Schiff. Nur sein Oberkörper guckt aus der Luke. "Stand-Up-EVA" nennen das die Astronauten.

Was jetzt noch aussteht, ist ein wirklich reibungsloser Außenbordeinsatz. Für den letzten bemannten Gemini-Flug trainiert Edwin Aldrin in einem Wassertank. Der Auftrieb vermittelt ihm ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Außerdem hat man seiner Gemini 12 endlich spezielle Vorrichtungen gegönnt, die den Füßen Halt bieten.

Das Finale

Am 12. November 1966 docken Edwin Aldrin und James Lovell neuerlich an einer Agena an. Das Triebwerk der Zielrakete hat allerdings schon während des Starts für Stirnrunzeln gesorgt. So verzichtet man lieber darauf, sich damit abermals in unerreichte Höhen schubsen zu lassen. Niemand weiß, ob auch die spätere Rückholzündung klappen würde.

Aldrins erste EVA ist wieder nur ein "Stand-Up". Der Astronaut ragt fast zweieinhalb Stunden lang aus dem Schiff und lichtet Sterne ab. So bekommt er einen guten Vorgeschmack auf seinen zweiten, kompletten Ausstieg. Dabei klappt dann Aldrin Montageplatten am Schiff und an der Agena auf, übt sich im Herstellen elektrischer Verbindungen. Er meistert die Aufgabe mit Bravour. Ruhepausen während des Ausstiegs verhindern allzu rasche Erschöpfung. In Summe dauern seine drei Außenbordmanöver fünfeinhalb Stunden. Mit der Wasserung der Kapsel am 15. November 1966 ist das Gemini-Programm Geschichte.

Mittlerweile weiß die NASA, wer hinter den Erfolgen der sowjetischen Konkurrenz gesteckt hat: Chefkonstrukteur Sergei Pawlowitsch Koroljow ist im Jänner 1966 überraschend verstorben. Zu Lebzeiten galt er als wandelndes Staatsgeheimnis. Nun, in ihrem ausführlichen Nachruf, lüftet die russische Tageszeitung "Prawda" das Geheimnis. Die UdSSR verdankt diesem Mastermind mehrere aufsehenerregende Weltraumpremieren: darunter den ersten künstlichen Erdsatelliten (Sputnik, 1957), den ersten Flug eines Menschen ins All (Juri Gagarin, 1961) und den allerersten "Weltraumspaziergang" (Alexei Leonow, 1965).

Gagarin und Leonow trugen dann auch die Urne mit Koroljows Asche zur Kremlmauer. Sie wechselten sich dabei mit dem Ersten Parteisekretär Leonid Breschnew und dem Ministerpräsidenten Alexei Kossygin ab. Wassili Mischin tut sich schwer, in Koroljows Fußstapfen zu treten. Er wird den Verlust dieses Raumfahrtgenies nicht aufwiegen können. Ende 1965 sind bereits 21 Monate ohne eine einzige bemannte Sowjet-Mission ins All verstrichen: Das neue Sojus-Schiff will und will nicht fertig werden.

Amerikanische Erfolge

Jetzt, nach Abschluss des Gemini-Programms, dürfen auch die USA auf eine Serie von Premieren und Bestleistungen verweisen: Rendezvous- und Andockmanöver, Flüge mit zwei verbundenen Raumfahrzeugen, etliche EVAs, Rekorde in Sachen "Flughöhe" und "Flugdauer" sowie punktgenaue Wasserungen.

Manche wollen das erfolgreiche Gemini-Programm fortsetzen: Eine Landung auf dem Mond wäre mit diesen Schiffen freilich nicht möglich, wohl aber eine erste Mondumrundung. Sollten die Sowjets diesen prestigeträchtigen Schritt früher wagen, kämen die USA neuerlich in Rückstand. Doch die NASA bleibt konsequent. Sie konzentriert sich lieber auf das Nachfolgeprojekt Apollo.

Alle Gemini-Astronauten des Jahres 1966 werden darin aufgenommen: 1969 ziehen Thomas Stafford und Eugene Cernan im Landemodul der Apollo 10 ganz knapp über der Mondoberfläche dahin. Neil Armstrong und Edwin Aldrin betreten als erste Menschen einen anderen Himmelskörper; Michael Collins harrt im Kommandomodul der Apollo 11 aus. Im Zuge weiterer Flüge drücken unter anderem auch Charles Conrad, David Scott, John Young und Eugene Cernan ihre Stiefel in den staubigen Mondboden.

James Lovell umrundet den Mond in der Apollo 8. Ein explodierender Sauerstofftank im Service-Modul der Apollo 13 vereitelt zwei Jahre später seine Landung. Richard Gordon soll im Rahmen der Apollo 18-Mission über den Erdtrabanten spazieren. Doch dieser Mondflug wird, wie alle späteren auch, Budgetkürzungen zum Opfer fallen.

Christian Pinter, geboren 1959, lebt als freier Journalist in Wien und schreibt seit 1991 über astronomische Themen im "extra". Internet:

www.himmelszelt.at