Thomas Pikettys Befund: Der Kapitalismus von heute führt zu mehr und mehr Ungleichheit und droht an sich selbst zu zerbrechen.

So könnte man es auch formulieren: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Doch der derzeit gefeierte Ökonom Thomas Piketty destilliert dieses Naturgesetz des Kapitalismus in eine ganz und gar nicht vulgäre, knappe und saubere Formel: r > g.

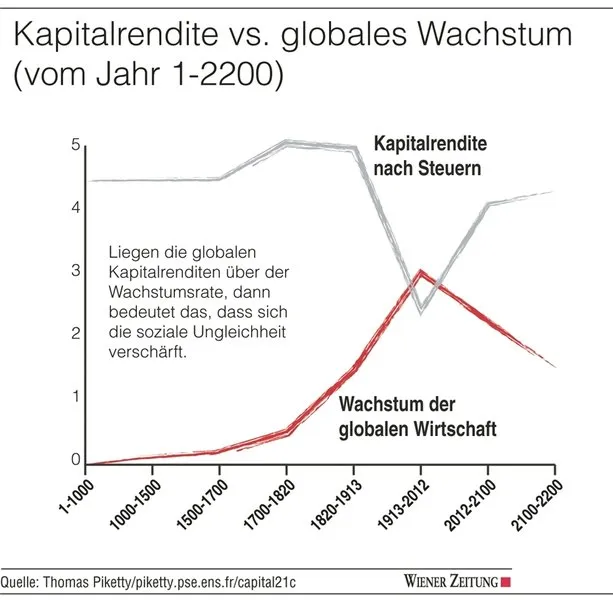

Was der französische Ökonomieprofessor uns mit r g sagen will? "Wenn die Kapitalrendite über der Wachstumsrate einer Volkswirtschaft liegt, dann folgt daraus logischerweise, dass ererbtes Vermögen schneller wächst als Produktion und Einkommen", schreibt er im Einleitungskapitel des derzeit heiß diskutierten Buches "Kapitalismus im 21. Jahrhundert". Das Werk wird von den wichtigsten Wirtschaftskommentatoren der Welt, etwa dem Ökonomen und Nobelpreisträger Paul Krugman ("New York Times") oder dem Wirtschafts-Doyen der "Financial Times", Martin Wolf, hymnisch gefeiert. Eine ganze Zunft ist hingerissen: Der Wirtschaftswissenschaftler Branko Milanovic war früher bei der Weltbank und hat sich jahrelang mit dem Thema der sozialen Ungleichheit beschäftigt. Milanovic hält das Buch für eine "Wasserscheide des ökonomischen Denkens" und selbst der liberale "Economist" schreibt, dass "das Buch die Art, wie wir über die letzten beiden Jahrhunderte der Wirtschaftsgeschichte denken, verändern wird". US-Ökonom Tyler Cowen formuliert in seiner Rezension im Magazin für die Polit-Elite, "Foreign Affairs": "Pikettys Band rückt kapitalistisches Vermögen zurück ins Zentrum der Debatte und lässt das Interesse am Thema der Vermögensverteilung wiederauferstehen und revolutioniert das Denken über Einkommensungleichheit."

Einer der beiden Feuilleton-Chefs der "Süddeutschen Zeitung" kann die Aufregung über den Rockstar-Ökonomen Piketty und seinen 680-Seiten-Schinken nicht verstehen. Mit einem gigantischen akademischen Aufwand werde dem landläufigsten aller Vorurteile gegen den Kapitalismus recht gegeben, schreibt "SZ"- Feuilletonist Thomas Steinfeld: "Denn dass die Reichen immer reicher werden, während die Armen meistens arm bleiben, das weiß der resignierende Volksverstand, ohne deswegen Wirtschaftswissenschaften studiert oder Konjunktur-Institute befragt zu haben."

Doch soziale Ungleichheit ist gar nicht so ein landläufiges Thema, wie manche Feuilletonisten glauben möchten, sondern eine hochsensible Materie, über die man lange Jahre nicht gerne gesprochen hat. Das musste der eingangs zitierte, aus Ex-Jugoslawien stammende Ex-Weltbank-Ökonom Branko Milanovic bereits früh in seiner Karriere erfahren. Der gemütliche Mann mit Vollbart, Halbglatze und Teddybärenfigur sagt, dass das Tito-Regime überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem Thema wünschte. "Das war keine wirkliche Überraschung - schließlich war die Zentralideologie des Sozialismus eine klassenlose Gesellschaft", zitiert Chrystia Freeland - ehemalige Reuters-Journalistin und heutige kanadische Abgeordnete der Liberalen - Milanovic in ihrem 2012 erschienenen Buch "Plutocrats - The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else" (Die Superreichen: Aufstieg und Herrschaft einer neuen globalen Geldelite). Aber als Milanovic danach nach Washington, D.C. übersiedelte, machte er die seltsame Entdeckung, dass auch im freien Amerika das Ungleichheits-Thema ziemlich tabu war. Ein Chef eines wichtigen Think-Tanks hatte ihm bedeutet, dass es schwierig werden würde, für Studien, die "Soziale Ungleichheit" im Titel führen, Fördergelder zu bekommen. Eine ähnliche Erfahrung musste der Ökonom in der volkswissenschaftlichen Abteilung der Nationalbank, Martin Schürz, machen. Als er Zahlen seiner Vermögensstudie veröffentlichte, wurde er von der Industriellenvereinigung und wirtschaftsliberalen Journalisten als Ideologe abgetan. Seine Erkenntnis, dass das reichste Zehntel der Österreicher mit 720 Milliarden Euro satte 60 Prozent der Immobilien- und Finanzvermögens besitzt, hat eben auch im ach-so-egalitären Sozialpartner-Paradies Österreich eine gewisse Sprengkraft.

Aber spätestens mit dem Sensationserfolg von Pikettys Buch hat es nun den Anschein, als sei die Zeit für Ökonomen wie Schürz oder seinen Kollegen von der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), Wilfried Altzinger, gekommen. "Soziale Ungleichheit" steht plötzlich auf der Agenda der Volkswirtschaft ganz oben. So findet am 30. und 31. Mai an der Wirtschaftsuni eine Tagung zum Thema "Soziale Ungleichheit" statt, bei der Pikettys Mitstreiter Tony Atkinson und Giacomo Corneo ihre Papiere vorstellen.

Den Kapitalismus vor sich selbst retten

Das World Economic Forum sieht die soziale Kluft heute als Gefahr für die Stabilität der Weltwirtschaft und selbst der Internationale Währungsfonds findet, dass der Washington Consensus, mit seinem Fokus auf offenen Märkten, Deregulierung, Liberalisierung und dem Zurückdrängen des Staates, vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und die soziale Frage Teil des IWF-Mandats sein sollte, wie IWF-Chefin Christine Lagarde feststellte.

Und auch wenn der Titel des Buches von Piketty "Capital in the 21st Century" an Karl Marx erstmals 1867 erschienenes Werk "Das Kapital" erinnert - Piketty will nicht die Diktatur des Proletariats, sondern vielmehr den Kapitalismus vor sich selbst retten. Der 1971 als Sohn linker Alt-68er Eltern geborene französische Ökonom Piketty ist ein klassischer 89er, für den der Kollaps des Kommunismus und der Mauerfall, der ökonomische Niedergang Osteuropas und der erste Golfkrieg im Jahr 1991 die prägendsten historischen Erfahrungen gewesen sind.

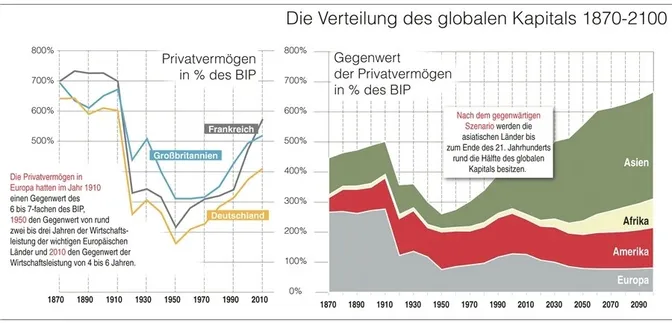

Und was Piketty in seinem Buch thematisiert, ist die Tatsache, dass die Konzentration von Vermögen in den Vereinigten Staaten heute fast wieder so hoch ist wie im Jahr 1928, kurz vor der damaligen Weltwirtschaftskrise. In den 1950er Jahren hat der Boss einer typischen US-Firma ungefähr 20 Mal so viel verdient wie seine Angestellten, heute ist diese Kluft zwischen Fertigungsstraße und Chefetage auf den Faktor 200 emporgeschnellt, einige Top-Manager verdienen sogar noch mehr. Wenn es so weitergeht, sagt Piketty, dann entsteht die Welt von morgen so, wie Europa im 19. Jahrhundert ausgesehen hat und von der Jane Austen oder Honoré de Balzac erzählten - eine patrimoniale Gesellschaft, in der eine kleine Gruppe von Reichen und Superreichen sehr gut lebt und sich auf den Früchten des ererbten Vermögens ausruhen kann, während der Rest sich abmühen muss, um im Kampf ums Dasein zu bestehen. Piketty beschreibt in seinem Buch aber auch, dass die Politik gegensteuern könnte - wenn sie nur wollte. Mit Sozialprogrammen und gleichzeitig hohen Vermögens- und Erbschaftssteuern. Piketty schlägt in seinem Buch eine globale Vermögenssteuer vor.

Österreich macht freilich das Gegenteil: Während die Steuern und Abgaben auf Arbeit mit 56,8 Prozent einen EU-Rekord-Wert bilden, liegt Österreich bei den vermögensbezogenen Steuern mit 2,3 Prozent Besteuerung auf Platz24 des EU28-Reichensteuern-Rankings. Wobei gleichzeitig nicht verschwiegen werden darf, dass Österreichs Gini-Koeffizient (er misst die soziale Ungleichheit: Bei einem Wert 0 haben alle Bürger gleich viel, bei einem Wert 1 hat einer alles, die anderen nichts) mit 0,261 auf einen äußerst niedrigen Wert liegt - auch wenn die Tendenz der Kurve nach oben zeigt.

Die Haushaltseinkommen haben sich von Mitte der 1980er Jahre bis 2008 nach OECD-Untersuchungen auch in Österreich auseinanderentwickelt: Das Einkommen des untersten Dezil (die einkommensschwächsten 10 Prozent) wuchs in dieser Zeitspanne um 0,6 Prozent, das des obersten Dezils hingegen um 1,1 Prozent.

Bei anämischem Wachstum wie derzeit und damit niedrigen Gehaltszuwächsen für die einfachen Lohnempfänger geht es den Wohlhabenden, die sich an den Kapitalmärkten immer noch solider Renditen erfreuen können, vergleichsweise gut. 90 Prozent des gesamten Einkommenszuwachses zwischen 2010 und 2012 ist in Österreich an das oberste Top-Prozent gegangen. Durch Erbschaften wird die Vermögenskonzentration weiter verschärft: WU-Ökonom Altzinger rechnet etwa für Österreich vor, dass in den kommenden dreißig Jahren ein Volumen von rund 25 Milliarden Euro vererbt werden wird - pro Jahr wohlgemerkt - wohingegen 65 Prozent der Bevölkerung so gut wie nichts erben werden.

Piketty widerlegt auch die vom russisch-amerikanischen Nobelpreisträger Simon Smith Kuznets aufgestellte Behauptung, dass ökonomische Ungleichheit während des wirtschaftlichen Aufstiegs eines Landes zunächst ansteigt und danach abfällt. Gemeinsam mit seinem 1972 geborenen französischen Kollegen Emmanuel Saez, der an der University of California, Berkeley, lehrt, dokumentiert er, dass von den 1920ern bis in die 40er Jahre jener Teil des Einkommens, der an die wohlhabendsten 10 Prozent ging, bei rund 45 Prozent lag. Während des Zweiten Weltkriegs ist dieser Wert auf 33 Prozent gesunken und blieb dann bis in die 70er Jahre nahezu unverändert bei diesem Wert. Doch dann kam der dramatische Anstieg der sozialen Ungleichheit: 2006 gingen bereits 50 Prozent der Einkommen an das reichste Dezil, das war ein größerer Anteil als in den "Roaring Twenties", 1928, kurz vor dem Schwarzen Freitag und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. Die soziale Durchlässigkeit leidet und der Glaube an den amerikanischen Traum, dass man es von ganz unten nach ganz oben schaffen kann, schwindet. Und reiche Eliten, das kennt man auch in Europa, neigen dazu, nur mehr ihren Wohlstand abzusichern zu wollen. Wagnis ist dem heutigen Geldadel vielfach ein Gräuel.

Von der Metropole zum Museum

Doron Acemoglu und James R. Robinson haben in ihrem Buch "Warum Nationen scheitern - Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut" eine Warnung parat: Im Kapitel "Auseinanderdriften" widmen sie sich dem Aufstieg und Fall der märchenhaften Lagunenstadt Venedig. Sie beschreiben, wie das Venedig des Jahres 1050 scheinbar unaufhaltbar von 45.000 auf 70.000 Einwohner im Jahr 1200 und 110.000 im Jahr 1330 anschwillt, als Venedig so groß wie Paris und vermutlich dreimal so groß wie London war. Das Fundament des Erfolges war die Commenda, eine Kapitalgesellschaft, die für jeweils eine Handels-Expedition gegründet wurde, argumentieren der amerikanisch-türkische Ökonom armenischer Abstammung Acemoglu und der Harvard-Professor Robinson. Ein Partner trug das Geld bei, der andere nahm das Risiko und die Mühen der Reise auf sich. So wurde Venedig zur Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und des sozialen Aufstiegs. Doch ab dem Jahr 1286 begannen die Eliten, ihre Pfründe abzusichern und die Leitern, die sie selbst zum gesellschaftlichen Aufstieg erklommen hatten, hinter sich hochzuziehen. Das Goldene Buch - Libro d’Oro - enthielt ab 1315 die Namen jener Aristokraten, die fortan die Geschicke des Stadtstaates bestimmen sollten. Die Commenda hatte den Händlern den Aufstieg beschert, die Serrata (Aussperrung) verschloss diesen Pfad. Man kennt das aus dem Zugabteil: Die Freude, wenn die Frage, ob noch ein Platz im leeren Abteil frei ist, bejaht wird, und wie diese Freude Missvergnügen weicht, wenn nun der Nächste im Abteil Platz finden will.

Man könnte aus der Geschichte Venedigs lernen: Ab 1324 ging es mit dem Wohlstand der Lagunenstadt bergab, aus der mächtigen Metropole wurde ein Museum. Piketty empfiehlt, aus der Geschichte zu lernen: "Die Lektionen aus der Vergangenheit legen nahe, dass gewalttätige Auseinandersetzungen oft eine Rolle spielen und dass die formalen demokratischen Institutionen nicht auf die steigende Ungleichheit reagieren, weil sie sich in der Geiselhaft von Finanz-Eliten befinden", sagt Piketty in einem Interview mit dem linken Intellektuellenblatt "New Left Review". "Aber ich will glauben, dass wir aus den Katastrophen der Vergangenheit lernen und friedlichere, nachhaltigere Wege finden, die kapitalistische Dynamik zu regulieren."