Experten: Grundsteuer wäre möglicher Eckpfeiler für mehr Abgabenautonomie.

Wien. Das Grundprinzip leuchtet jedem ein: Wer Aufgaben zu erfüllen hat, sollte dafür Geld verlangen dürfen - und dieses selbstständig verwalten. Österreichs Steuersystem sieht jedoch völlig anders aus: Die finanziellen Verantwortlichkeiten der Gebietskörperschaften werden gänzlich verwischt. Der Bund hebt den Großteil der Steuern ein - und dann setzt sich ein gigantisches Finanzausgleichskarussell in Gang.

So werden unter anderem 1,7 Milliarden Euro pro Jahr von den Gemeinden (netto) an die Länder abgeführt - um dann teilweise aus anderen Töpfen als Förderungen und Finanzierungsleistungen etwa für den Kindergartenbau zurückzufließen. Auch das sei Geld aus den Gemeindebudgets, das die Länder nur verwalten, heißt es dazu beim Gemeindebund.

All das ist verwirrend, intransparent, ineffizient - und hat noch weitere negative Folgen. Wenn sie keine Eigenverantwortung für Einnahmen tragen, werden Landeshauptleute dazu verleitet, sich als Regionalfürsten zu gerieren, die Almosen verteilen. Falsche steuerliche Anreize führen ebenso dazu, dass Gemeinden um die Ansiedelung von Gewerbebetrieben rivalisieren - bei der Standortwahl spielt dann der Kampf ums Geld oft mehr Rolle als ökonomische oder ökologische Kriterien.

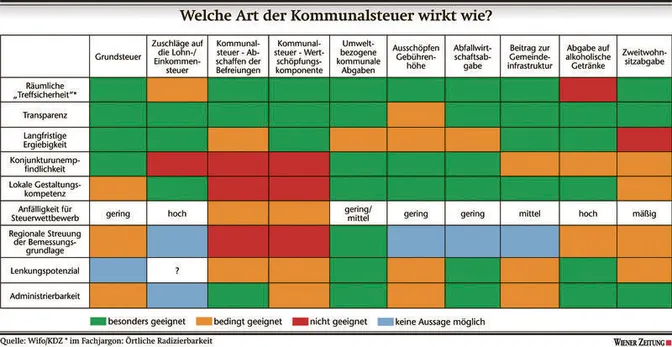

All das muss nicht sein. Mehr Einnahmen- und Ausgabentransparenz wären möglich - aber die Politik müsste den Mut besitzen, das historisch gewachsene System zu entwirren. "Diesen gordischen Knoten kann man nicht einfach zerhauen, den muss man aufdröseln", sagt Helfried Bauer von der Universität Innsbruck. Ihm ist das Thema ein Herzensanliegen: Sein erstes Gutachten zum Finanzausgleich habe er 1974 - damals für Finanzminister Hannes Androsch - angefertigt, so Bauer. Die Experten des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) und des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) haben die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Steuerarten nun evaluiert und wollen damit für neuen Schwung sorgen. Denn: Eine echte Reform des Finanzausgleiches, die den Ländern und Gemeinden mehr Autonomie, aber auch mehr Verantwortung überträgt, könnte mehr Effizienz und Wettbewerb bringen, sind sie überzeugt.

Österreich weit abgeschlagen

Der Anteil gemeindeeigener Steuern ist in Österreich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken: bei den ordentlichen Einnahmen von 26 auf 20 Prozent, bei den Abgabenerträgen von 39 auf 30 Prozent. Und auch der internationale Vergleich zeigt, dass es mit der Steuerautonomie in Österreich nicht weit her ist: Mit einem Anteil von 3,3 Prozent am gesamten Kuchen liegt Österreich bei den Gemeindeabgaben an sechstletzter Stelle der Industriestaaten (OECD). Im Durchschnitt beträgt der Anteil 11 Prozent. Klare Spitzenreiter sind die nordischen Länder: In Schweden (36,3 Prozent), Dänemark (25,8) und Finnland (23,8) werden allerdings von den Gemeinden mehr Aufgaben des Gesundheitswesens und der Altenbetreuung erledigt.

Eine ideale Gemeindesteuer könnte die - ohnehin reformbedürftige - Grundsteuer werden. Den Großteil der medialen Aufmerksamkeit erhält zwar die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (Grundsteuer A), diese macht aber nur 5 Prozent des Gesamtaufkommens aus. 95 Prozent der Grundsteuer entfallen auf den Rest (Grundsteuer B). Es gelte, bei der Bemessung der Grundsteuer näher an die echten Verkehrswerte heranzukommen und den Gemeinden tatsächliche Gestaltungsfreiheit einzuräumen, sagt Wifo-Steuerexpertin Margit Schratzenstaller. Derzeit sei diese faktisch nicht gegeben, weil nur ein Prozent der Gemeinden nicht den Höchstsatz ausschöpft.

Weitere Möglichkeiten wären der Ausbau der Kommunalsteuer in Richtung einer Wertschöpfungsabgabe oder kommunale Zuschlagsrechte auf die Lohn- und Einkommensteuer. Im Gegenzug müsste jedoch der Ertrag für den Bund sinken: Die Abgabenquote in Österreich sollte sich durch einen Ausbau der Gemeindeabgabenautonomie nicht erhöhen, betonte Bauer.

Große Schweizer Disparitäten

Anhand internationaler Beispiele widerlegen die Experten die Befürchtung, dass lokale Freiräume bei der Steuerfestsetzung automatisch zu einem ruinösen Dumpingwettstreit führen - das lasse sich nicht verallgemeinern: In Dänemark, wo es lokale Gestaltungsfreiräume bei den Aufschlägen zur Einkommensteuer gibt, ist die Steuerrate seit 1976 im Durchschnitt gestiegen - von 15 auf 25 Prozent. Ein mahnendes Beispiel ist hingegen die Schweiz: Im dortigen Wettbewerbsföderalismus können die Gemeinden Zuschläge auf kantonale Steuern (etwa die Einkommen- und Vermögensteuer) erheben. Zwar habe das nicht zu einem ruinösen Steuerwettlauf nach unten geführt - die Steuerrate ist im Durchschnitt nicht gesunken -, aber es gibt gewaltige regionale Unterschiede (mit bekannten Steuerparadiesen wie dem Kanton Zug).

Idealerweise sollte eine kommunale Steuerreform mit Gemeindenfusionen und -kooperationen begleitet werden, sagt KDZ-Chef Peter Biwald. Österreich ist unverändert ein Land der Klein- und Kleinstgemeinden, 2353 an der Zahl. Darin könnte die ähnlich kleinteilige Schweiz ein Vorbild sein: Sie arbeite schon seit 10 Jahren an der Verbesserung.

Gemeinden sind vorsichtig

Mehr Finanzpolitische Freiheit - das müsste die Gemeinden begeistern, könnte man vermuten. Deren Erfahrungen sind aber zwiespältig: Sie fürchten ein "Danaergeschenk" - dass mit den neuen Einnahmen weitere Aufgaben auf sie abgeladen würden. "Das schaut verlockend aus, hilft aber nichts, wenn wir keine klaren Aufgabenzuteilungen mit dem Bund und den Ländern haben", sagt Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer. Deshalb sei eine Aufgabenreform vorrangig: "Es muss klar sein: Wer soll was machen?" Er schlägt einen Masterplan für Infrastruktur vor, der die "Minimalausstattung" für jeden Bürger definiert: von Postdienstleistungen über das Gesundheitswesen bis hin zur Pflege. Wer welche Steuern einheben darf, wäre dann im Anschluss zu fragen, so Mödlhammer. Typisches Negativbeispiel der Gemeinden ist die Kinderbetreuung: "Hier sind vier Ministerien und neun Landesregierungen involviert. Auf den Kosten bleiben zu 95 Prozent die Gemeinden sitzen." Diese wären bereit, die Kinderbetreuung ganz auf ihre Kappe zu nehmen, wenn sie im Gegenzug ihren Teil der Gesundheitsagenden abtreten könnten.

Bisher seien Reformabsichten rund um den Finanzausgleich stets an Machtfragen gescheitert, sagt Mödlhammer: Niemand wolle sich von Aufgaben trennen, weil damit Einfluss verloren ginge. Dennoch sieht er Hoffnung: "Vielleicht gelingt uns doch ein kleines Schrittchen. Schließlich bringt der Stabilitätspakt neue Verpflichtungen mit sich."