Das intransparente Stiftungsrecht ermöglicht Missbrauch in vielfältiger Form. Ex-Finanzminister Lacina verlangt mehr Transparenz.

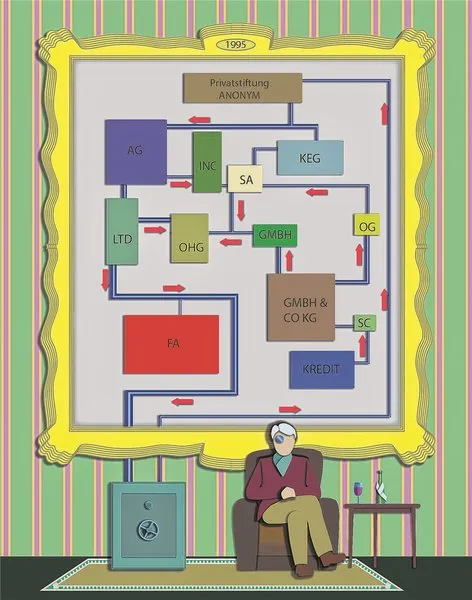

Wien. Ein Unternehmer bringt mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell und in einer boomenden Branche tausende Kleinanleger dazu, insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro in seine Firma zu investieren. Ein großer Teil des Geldes landet aber nicht im Mutterkonzern, für den es gedacht war, sondern wird im Ausland investiert - über ein hochkomplexes Konstrukt aus GmbHs und Privatstiftungen. Dann bricht der Markt ein, dem Unternehmen geht es immer schlechter. Um die Investoren nicht abzuschrecken und die Umsätze hochzuhalten, greift der Unternehmer zu kreativer Bilanzführung. Er tritt dann, nur wenige Wochen vor der Insolvenz, als Investor auf, kauft ein belgisches Kohlekraftwerk - und reicht es an eine Firma weiter, die wiederum im Eigentum einer Privatstiftung steht. Eine Privatstiftung wohlgemerkt, die seiner eigenen Familie nahesteht.

So geschehen im Fall von Peter Leibolds Ökoimperium German Pellets. Die Information, dass Leibolds Frau Anna Kathrin Leibold die Begünstigte seiner Pele Privatstiftung in Wien ist, hat die "Wiener Zeitung" Aussagen der Stiftungsvorstände zu verdanken. Denn die Stiftungsbegünstigten genießen rechtliche Anonymität, möglich gemacht durch das intransparente österreichische Stiftungsrecht. Gegen Leibold und führende Mitarbeiter von German Pellets ermittelt inzwischen die deutsche Staatsanwaltschaft, und zwar unter anderem wegen Anlegertäuschung. Auch das Stiftungs- und Firmengeflecht in Wien interessiert inzwischen die Behörden. Für Leibold und seine Frau gilt die Unschuldsvermutung.

Spatzen und Tauben

Natürlich haben Privatstiftungen ihre Berechtigung im Wirtschaftsleben. Nicht selten nutzen Unternehmer die Institution Stiftung, um den Fortbestand des Betriebes zu sichern und das Betriebsvermögen vor einer Aufsplitterung, beispielsweise durch Erbschaften, zu schützen. Keineswegs stecken hinter allen Privatstiftungen fragwürdige oder gar strafrechtlich relevante Geschäfte. Die beinahe vollständige Anonymität, die den Begünstigten durch das Stiftungsrecht zugesagt wird, öffnet jedoch auch der Verschleierung Tür und Tor. Die von der "Wiener Zeitung", der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" und dem "Handelsblatt" in den vergangenen Wochen aufgedeckten Transaktionen von Peter Leibold, dem Gründer des insolventen Öko-Riesen German Pellets, sind dafür nur ein Beispiel. Die Rede ist von 70 bis zu 100 Milliarden Euro an Vermögen, das in den etwa 3000 österreichischen Stiftungen geparkt ist. Steuerschonend und diskret.

Der Architekt der Institution Privatstiftung war der damalige SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina, das geltende Recht wurde 1993 beschlossen. Dieser erinnert sich im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", dass schon in den Verhandlungen die Frage der Steuervorteile von Stiftern von großer Bedeutung war. Damals stand aber die stark steigende Vermögensflucht im Vordergrund. Diese habe man bremsen wollen, das abgewanderte Vermögen wollte man zurück ins Land holen. "Damals war man weit entfernt von einer öffentlichen Kritik an Steueroasen vor unserer Haustür - etwa in Liechtenstein oder in der Schweiz", sagt Lacina. "Für uns galt daher: besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach." Seither hätte sich aus Sicht des heute 73-Jährigen die Welt in Bezug auf Privatstiftungen verändert. "Steuerflucht und Steuervermeidung sind wesentlich bedeutender geworden", sagt Lacina.

Über die Jahre wurde daher ein guter Teil der Steuervorteile für Stiftungen in Österreich eingeschränkt. "Jetzt gibt es etwa Steuersätze, die bei der Einbringung und bei der Herausnahme zur Anwendung kommen", sagt er. Hinzu kommt etwa die Anhebung des Zwischensteuersatzes von 12,5 auf 25 Prozent im Jahr 2011. Durch die Reduktion von steuerlichen Privilegien wurde auch die Zahl der Privatstiftungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich kleiner. "Der Stiftungsverband klagt vehement darüber, dass sich die Rahmenbedingungen wesentlich verschlechtert hätten", sagt Lacina. "Aber die Einschränkung der Steuervorteile war eine verständliche Reaktion auf die Debatte über Steuerflüchtlinge", so der frühere Finanzminister.

Aber: "Die ganz großen Steuerflüchtlinge haben es nicht notwendig, in eine Stiftung oder in die Schweiz zu gehen - die verwenden das Modell von Amazon und Starbucks." Lacina hält die Institution Privatstiftung dennoch für reformbedürftig. So sei die Zahl der Mandate, die eine Person ausüben darf, bei anderen Gesellschaftsformen beschränkt, nicht so bei Stiftungen. "Es gibt Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte, die in einer ungeheuren Zahl von Stiftungen Vorstände sind. Das ist mindestens so bemerkenswert wie die Zeit, in der jemand in 20 Aufsichtsräten von GesmbHs und Aktiengesellschaften war." Hier müsste sich die Politik aus Lacinas Sicht etwas einfallen lassen.

"Wo ich nicht wirklich etwas dazu sagen kann, ist, inwieweit Stiftungen im kriminellen Bereich eine Rolle spielen. Wobei ich glaube, dass es hier nicht eines österreichischen Modells bedürfte, kriminelle Dinge sind auch in Aktiengesellschaften möglich oder über die Verschleierung via Holdings auf schönen Inseln", so Lacina. Dennoch würde es der ehemalige SPÖ-Politiker für gut befinden, wenn etwas gegen die Intransparenz der Stiftungen getan würde. "Ein Jahresabschluss einer Stiftung wäre meiner Meinung ein guter Schritt. Vielleicht ab einer gewissen Beitragshöhe, die in eine Stiftung fließt."

Das Problem der Kriminalität sei mit mehr Transparenz allein aber nicht gelöst, meint Lacina, diese würde sich dann womöglich ins Ausland verlagern. Bisher hätten sich schließlich Steuerflüchtlinge auch eher im Ausland und nicht in Österreich bedient. "Aber das soll nicht heißen, dass man in Österreich nichts zu ändern braucht. Das wäre eine Ausrede."

Helmut Gahleiter und Heinz Leitsmüller von der Arbeiterkammer Wien (AK) sehen das aktuelle Stiftungsrecht sowohl aus volkswirtschaftlicher wie auch aus unternehmensethischer Perspektive als problematisch an. Zwar seien die Gründe für Stiftungsgründungen vielfältig und die Institution an sich legitim, und auch steuerliche Vorteile, die einst maßgeblich für das Stiftungsgesetz gewesen sind, seien inzwischen zurückgenommen. Aufgrund des Transparenzmangels sei es aber volkswirtschaftlich gesehen ein Nachteil, dass man so wenig über das in Österreichs Stiftungen liegende Vermögen wisse. "Stiftungen sollten daher, kumuliert und anonym, gewisse Kennzahlen an die Statistik Austria melden, um so einen Einblick zu ermöglichen, wie sich das Vermögen zusammensetzt, welche Ausschüttungen es gibt und welche Steuern bezahlt wurden", so die beiden AK-Wirtschaftspolitikexperten.

Stiftungen keine "Blackbox"

Ein viel größeres Problem aber sei laut Gahleitner und Leitsmüller die Tatsache, dass Stiftungen immer häufiger eine ähnliche Rolle wie herkömmliche Kapitalgesellschaften einnehmen würden, oft in Verflechtungen mit anderen Gesellschaften - wie eben zum Beispiel in der Causa German Pellets. Anders als eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH müssen keine Jahresabschlüsse und Bilanzen vorgelegt werden; diese sind zwar theoretisch zu erstellen, müssen aber nicht veröffentlicht werden. Hier werde nicht nur dem Missbrauch die Türe geöffnet, es werde auch ein Teil des Firmenvermögens ausgeklammert, der De-facto-Konzernabschluss sei so nicht mehr ersichtlich. Hier bestehe Handlungsbedarf: "Zwei Drittel der Stiftungen sind Schätzungen zufolge Tochtergesellschaften von Firmen."

Günter Cerha, zuständig für steuerrechtliche Fragen beim Verband Österreichischer Privatstiftungen, bittet vor allem um eines: eine differenzierte Debatte. "Stiftungen sind in Österreich keine reine Blackbox und nicht völlig intransparent. Hier gibt es durch den Gesetzgeber alle Kontrollmaßnahmen - man muss sie nur nützen." Der Spielball liege bei den zuständigen Behörden. "Diese können jederzeit einschreiten und schauen, was sich in den Stiftungen abspielt."

"Stiftungen sind keine Unternehmen und müssen daher keine Bilanzen veröffentlichen", entgegnet Cerha den Vorwürfen bezüglich fehlender öffentlicher Bilanzen. "Es ist aber verpflichtend, Bilanzen zu machen, ein ordentliches Rechnungswesen zu führen, einen Stiftungs- beziehungsweise Wirtschaftsprüfer zu haben sowie dem Finanzamt jährlich alles offenzulegen." Was Cerha allerdings anmerkt, ist, dass sich in den letzten 20 Jahren die Situation für Stifter verschlechtert hätte. Steuervorteile, mit denen die Politik die Leute anfangs in die Stiftungen lockte, wären über die Jahre weggefallen. "Das fanden und finden heute viele unfair", sagt Cerha. "Auch wenn nicht alle Änderungen so gravierend waren."

Dennoch liegen laut Schätzungen Milliarden an Vermögen, davon allerdings nur ein kleiner Teil an liquiden Mitteln, in Österreichs Stiftungen. Eine zusätzliche Besteuerung der Vermögen hält der ehemalige SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina aber für nicht nötig.

"In Wirklichkeit müsste man, erstens, bei einer vernünftigen Grundbesteuerung ansetzen. Grund kann nicht in eine Oase verlegt werden", so Lacina. "Zweitens muss man über eine Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer nachdenken, bevor ich überhaupt über eine Vermögenssteuer für Stiftungen diskutiere."