Vor 475 Jahren machte der Vorarlberger Rheticus mit seinem Druckwerk "Narratio prima" erstmals die Grundzüge der kopernikanischen Lehre publik.

Georg Joachim Rheticus, geboren am 16. Februar 1514 in Feldkirch, hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Er will den Menschen klarmachen, dass sie beim Blick zum Himmel ihren Augen nicht mehr trauen dürfen. Er möchte den Gelehrten zeigen, dass die bestehenden Modelle vom Aufbau des Universums schon im Ansatz falsch sind. Und er sucht seine protestantischen Glaubensbrüder davon zu überzeugen, dass auch ein alternativer Kosmos nicht gegen die Theologie verstoßen muss. Einer größeren Herausforderung könnte sich der 25-jährige Mathematikprofessor kaum stellen.

Der Vorarlberger beginnt seine Schrift im Sommer 1539, voller Überzeugung und sogar mit einer gewissen Leichtherzigkeit. Womöglich, so räumt er ein, leitet ihn bei manchem Wort auch "etwas jugendliche Hitze". Um Berühmtheit geht es Rheticus nicht. Er will vielmehr einem anderen Mann die Bahn ebnen: Nikolaus Kopernikus. Der im polnischen Frombork wirkende Astronom zögert nämlich seit gut drei Jahrzehnten, an die Öffentlichkeit zu treten.

Der Domherr hat seine unerhörten Vorstellungen über den Aufbau des Universums bisher nur wenigen, ausgewählten Gelehrten anvertraut - und auch das nur handschriftlich. Ein gedrucktes Werk könnte einen viel größeren Leserkreis erreichen. Doch Kopernikus will nicht publizieren. Er weiß, dass ihm die Beweise für seine neue Architektur des Kosmos fehlen. Angesichts dieses hartnäckigen Zauderns seines "Herrn Lehrers" greift nun Rheticus zur Feder. Er verfasst die "Narratio prima" - den Ersten Bericht - über dessen Weltsicht. Dabei ist er stets bemüht, Kopernikus als legitimen Nachfolger der anerkannten Autoritäten vorzustellen - und ja nicht als deren Konkurrenten.

Zwiebelschalenmodell

Noch hängen die Menschen dem naiven Augenschein an. Sterne gehen im Osten auf und im Westen unter. Also dreht sich, vermeintlich, der ganze Kosmos jeden Tag aufs Neue um die Erde herum: mit all seinen Sternen, der Sonne und den Planeten. Die Erde ist in diesem altbekannten Weltbild kein Planet, sondern das unbewegte Zentrum des Universums.

Kreis und Kugel gelten seit der Antike als ideale geometrische Figuren. Die hehren Gestirne sollen beim Lauf um die Erde daher Kreisbahnen folgen, mit unveränderlichem Tempo. Doch am irdischen Himmel wechseln Sonne und Mond sehr wohl ihren Schritt. Die Planeten halten zeitweilig sogar inne, kehren um, stoppen abermals und schlagen dann wieder die vertraute Richtung ein. Kurz: Sie ziehen Schleifen vor dem Fixsternhintergrund.

Um diesen Widerspruch aufzulösen, hat Aristoteles ein "Zwiebelschalenmodell" propagiert. Der griechische Philosoph wähnte die Erde von kristallenen Kugelschalen unterschiedlicher Größe umgeben. Sie sollen die Sterne, die Sonne und die Planeten tragen. Der Schwung der fernen Fixsternsphäre wird dabei nach und nach auf die darunter liegenden Sphären der Wandelgestirne transformiert.

Doch Georg Joachim Rheticus schürt Zweifel. Schließlich weiß niemand, wie diese vorgebliche Schwungübertragung vonstatten gehen soll. Die Reihenfolge der Sphären von Sonne, Merkur und Venus ist überdies umstritten. Und einen Beweis für die Existenz seiner Kristallschalen ist Aristoteles sowieso schuldig geblieben.

Im 2. Jh. n. Chr. hat Claudius Ptolemäus das astronomische Wissen der Antike in einem mehrbändigen Werk zusammengefasst. Bei ihm rollen die Wandelgestirne auf Kreisen dahin, deren Mittelpunkte erst auf weiteren Kreisen um die Erde ziehen. Mit einigen zusätzlichen Kunstgriffen kann Ptolemäus die Planetenschleifen am irdischen Himmel plausibel erklären - nicht jedoch die Helligkeitsschwankungen des Planeten Mars. Also rät Rheticus auch hier zu besonderer Vorsicht.

Berechnungen nach dem ptolemäischen Modell geben den Himmelsanblick im 16. Jh. nur noch mit irritierenden Abweichungen wieder. Das Ansehen der Astronomie hat dadurch gelitten. Jetzt gelte es, so der Vorarlberger, diese "Königin der Wissenschaften" endlich wieder auf ihren verdienten Thron zu setzen! Mit dem Modell seines Lehrers würde dies gelingen, versichert er.

Bei Kopernikus steht der Kosmos still. Dafür wird die Erde in mehrfache Bewegung versetzt. Ihre Rotation ist es, die den täglichen Umschwung aller Gestirne vortäuscht. Ihr jährlicher Lauf macht uns wiederum glauben, die Sonne zöge durch die Sternbilder des Tierkreises. Der Mensch steht bei Kopernikus nicht mehr auf einer festgenagelten Beobachtungsplattform, sondern auf einer mobilen. Erst ihre Bewegung erzeugt die beobachteten Schleifenbahnen der Planeten am Nachthimmel: Sie sind als Spiel der Perspektive entlarvt.

Sonne und Erde tauschen bei Kopernikus Platz. Anstelle unserer eigenen Welt hätte sich nun die Sonne im Mittelpunkt des Kosmos "festgesetzt", so Rheticus. Dieser zentrale Ort stünde ihr auch zu, fungiere sie doch gleichsam als Gottes "Statthalter" im Universum.

Kopernikus macht die Erde erstmals zu einem Planeten. Auf engeren Bahnen kreisen Merkur und Venus, auf weiteren Mars, Jupiter und Saturn um die Sonne. Die Geschwindigkeit der Planeten nimmt mit wachsender Sonnendistanz ab. "Wie es sich gehört", urteilt Rheticus: Für ihn geht nämlich die planetare Bewegungskraft, ähnlich wie das Licht, von der Sonne aus.

Kopernikus’ Last

Für Rheticus ist Ptolemäus der "göttliche Vater der Astronomie". Wegen seiner unermüdlichen, sorgfältigen Berechnungen und zuverlässigen Beobachtungen könne man ihn gar nicht genug preisen. Kopernikus hätte jedoch die viel größere Last zu tragen, müsse dieser nun doch die Messungen von zwei Jahrtausenden in ein harmonisches System bringen.

"Neuerungstrieb" könne man diesem Mann nicht unterstellen, betont Rheticus. Zu gern wäre nämlich auch Kopernikus in die Fußstapfen des Ptolemäus getreten. Doch angesichts der einstmals winzigen, über die Jahrtausende sich aber erheblich aufschaukelnden Fehler hätte er das Gebäude der Astronomie nicht mehr restaurieren können; er musste es vielmehr von Neuem aufbauen.

Ptolemäus’ Ehrenplatz

Die Phänomene am Sternenhimmel, so führt der Vorarlberger weiter aus, hätten Kopernikus geradezu genötigt, "manche Annahmen gegen seinen Willen" zu treffen. Nur deshalb habe er die altvertrauten, erdzentrierten Hypothesen verworfen und sie mit sonnenzentrierten ersetzt. Das alles geschah gleichsam unter dem "Zwang des astronomischen Naturgesetzes".

Dank Kopernikus wäre der bereits angeschlagene Ruf der Himmelskunde nun wiederhergestellt. Somit könnten auch Ptolemäus und die anderen alten Astronomen wiederum ihre Ehrenplätze einnehmen. Rheticus präsentiert seinen Lehrer somit als Retter jener Vordenker, deren Weltbild er in Wahrheit ablöst. Würde Aristoteles die Beweggründe des Kopernikus kennen, stimmte selbst er ihm heute zu - gibt sich Rheticus überzeugt. Und auch Ptolemäus schlüge, könnte er ins Leben zurückkehren, keinen anderen Weg mehr ein.

Rheticus vergleicht den Astronomen mit einem Blinden, der sich zu einer beschwerlichen Wanderung aufmacht. Sein Blindenstock ist die Mathematik oder die Geometrie. Dieser Wandersmann wird rasch mutlos. Doch dann reicht ihm Gott erbarmend die Hand und führt ihn ans gewünschte Ziel: Auch Kopernikus hätte seine Hypothesen "gewiss nicht ohne göttliche Eingebung und ohne Geheiß der Himmlischen" aufgestellt, beteuert Rheticus. Mehr noch: Gott hätte seinem Lehrer sogar die Krone der Astronomie verliehen - und das "für ewig"!

Innerhalb weniger Wochen schließt Rheticus seine "Narratio prima" ab. Sie ist als Sendschreiben, also als "offener Brief" an Johannes Schöner verfasst. Dieser Nürnberger Mathematiker hatte den Vorarlberger zwei Jahre zuvor wohl erstmals auf Kopernikus aufmerksam gemacht. Das 76-seitige Werk erscheint im Frühjahr 1540 beim Danziger Drucker Franz Rhode. Rheticus setzt seinen eigenen Namen nicht einmal aufs Titelblatt, so bescheiden gibt er sich.

Reaktion der Gelehrten

Er schickt auch ein Exemplar nach Feldkirch, zu seinem alten Bekannten Achilles Gasser: Der Arzt kümmert sich um eine zweite Auflage für den süddeutschen Raum. Sie wird 1541 in Basel gedruckt. Die Reaktion der Gelehrten ist geteilt, aber passabel.

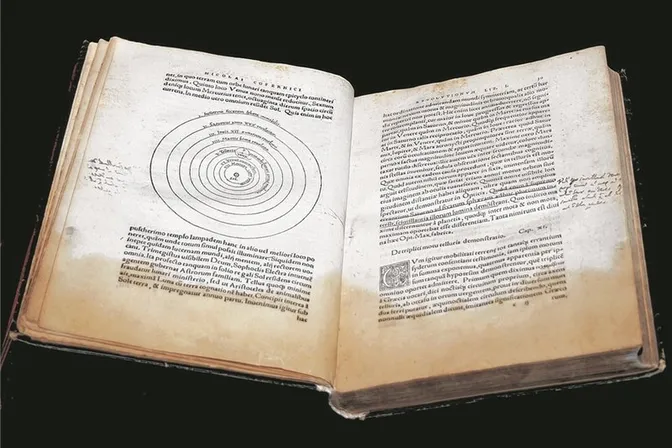

Auf den von Rheticus angekündigten zweiten Bericht braucht der Leser daher nicht zu warten: Kopernikus will nun endlich selbst publizieren. Rheticus greift dem mittlerweile 68-Jährigen dabei gehörig unter die Arme. Er arbeitet dessen Manuskript durch und redigiert es. Er fertigt eine handschriftliche Kopie an und trägt diese zum Nürnberger Drucker Johannes Petreius. Dort wird die Schrift des Nikolaus Kopernikus im Frühjahr 1543 erscheinen, unter dem Titel "De revolutionibus orbium coelestium" ("Über die Umschwünge der himmlischen Kreise").

Georg Joachim Rheticus bleibt darin unbedankt. In seiner Vorrede spricht Kopernikus zwar von "Freunden", denen er die Veröffentlichung seines Buches nach langem Bitten gestattet habe. Konkret führt er aber nur den Kardinal von Capua an und den Bischof von Kulm. Der Name des Vorarlberger Protestanten fehlt. Kopernikus widmet sein Buch Papst Paul III. - da würden Dankesworte an einen ehemaligen Tischgenossen Luthers und Melanchthons reichlich deplatziert klingen.

Allerdings weiß Rheticus spätestens seit dem Schlaganfall seines "Herrn Lehrers" im Herbst 1542: Ohne sein jugendliches Drängen und seine bedingungslose Hilfe hätte Kopernikus viel zu lange gezögert. "De revolutionibusorbium coelestium" wäre dann nie erschienen. Es gilt heute als eines der berühmtesten Werke der Astronomiegeschichte.

Christian Pinter, geboren 1959, lebt als freier Journalist in Wien und schreibt seit 1991 über as-tronomische Themen im "extra". Internet: www.himmelszelt.at