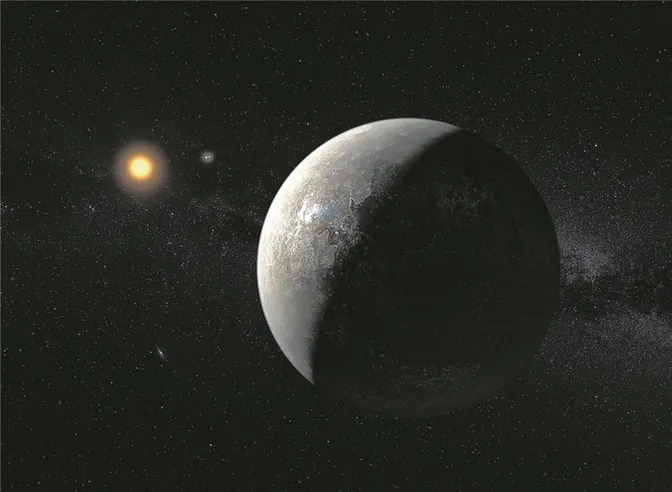

Selbst Exoplaneten wie der gerade entdeckte "Proxima Centauri b" wollen sich nicht im Bild festhalten lassen.

Letzten Mittwoch, am 24. August 2016, gab die Europäische Südsternwarte (ESO) eine höchst bemerkenswerte Entdeckung bekannt: Forscher haben einen Planeten aufgespürt, der ausgerechnet um Proxima Centauri kreist, den sonnennächsten aller Fixsterne! Die neue Welt mit dem Namen Proxima Centauri b ist nicht viel größer als unsere Erde. Sie hält gerade so viel Abstand zu ihrem Stern, dass flüssiges Wasser an ihrer Oberfläche denkbar wäre - sofern sie überhaupt eine Atmosphäre besitzt.

Wirklich gesehen hat diesen bloß 4,2 Lichtjahre entfernten Himmelskörper noch niemand. Bis man tatsächlich Bilder von ihm in Händen hält, werden Jahre vergehen. Warum lassen sich diese Welten so ungern fotografieren?

Dopplers Effekt

1995 fanden Astronomen den ersten Planeten im Orbit um eine andere, intakte Sonne. Seither sind rund 3500 solcher Exoplaneten hinzu gekommen. Allerdings erfuhr man von den allermeisten nur auf indirektem Weg.

Selbst mächtige, fremde Sonnen schrumpfen aus unserer entrückten Perspektive zu simplen Lichtpunkten zusammen. Allerdings "wackeln" diese ein wenig, falls sie von Planeten umkreist werden; sie bewegen sich dann etwa so wie ein olympischer Hammerwerfer, der seinen Wurfhammer schwingt.

Die auf uns zu bzw. von uns fort gerichtete Komponente dieser Sternbewegung lässt sich im Spektrum erkennen - und zwar mit Hilfe eines Effekts, den der Österreicher Christian Doppler im Grunde schon 1842 postulierte. Bei Sternen angewandt, verrät dieser Dopplereffekt die Existenz eines allfälligen Exoplaneten. Er gibt auch dessen Umlaufszeit und dessen Mindestmasse preis. Mit dieser Methode ging jetzt auch der Planet um Proxima Centauri ins Netz.

Etliche Exoplaneten ziehen aus unserem Blickwinkel regelmäßig vor ihrer Sonne vorbei. Während dieses sogenannten "Transits" bedecken sie einige Zehntausendstel der Sternoberfläche. Der Glanz des Sternenpunkts bricht dann um denselben Betrag ein; je bescheidener der Lichtrückgang, desto kleiner der Planet.

Während des Transits müht sich ein klitzekleiner Teil des Sternenlichts durch die Atmosphäre des Planeten. Im Sternspektrum tauchen dann kurzzeitig neue, wenngleich äußerst feine Linien auf: Die Transitspektroskopie entlarvt so die Zusammensetzung der planetaren "Lufthülle". Erstmals gelang dies im Jahr 2002. Beim Planeten des Sterns V376 Pegasi fand man Anzeichen für Wasserdampf.

Sowohl die Doppler- als auch die Transitmethode erlaubten es zunächst nur, die Goliaths unter den Exoplaneten aufzuspüren: Welten, die selbst unseren riesigen Jupiter (318 Erdmassen) in den Schatten stellen. Mit besseren Instrumenten verrieten sich auch Himmelskörper von der Dimension unseres Neptun (17 Erdmassen). Diese gewaltigen Planeten sind primär aus Wasserstoff und Helium geformt. Sie kennen keine feste Oberfläche. Leben ist auf solchen Gasplaneten schwer vorstellbar.

Später fand man auch sogenannte "Supererden", mit mehr als einer, aber weniger als 14 Erdmassen. Derartige Körper fehlen in unserem eigenen Sonnensystem völlig. Entsprechend wenig wissen wir über sie. Die mächtigsten Supererden werden im Aufbau wohl den Gasplaneten ähneln, die schmächtigsten hingegen feste Oberflächen besitzen - wie unsere vier Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars. Auch die neuentdeckte Welt Proxima Centauri b reiht sich hier ein.

Achtfache Erdmasse

Der Exoplanet 55 Cancri e wurde zum Jahreswechsel "Janssen" getauft. Hier erlaubte es die Transitspektroskopie zum ersten Mal, auch die Atmosphäre einer Supererde zu studieren. Der Planet mit der achtfachen Erdmasse umkreist seinen Stern in äußerst intimem Abstand: Ein Umlauf dauert deshalb nur 18 Stunden. Außerdem ist die Rotation "gebunden": Der Planet hält seinem Stern stets die selbe Seite hin. Janssen besitzt seither eine helle Hemisphäre, auf der endloser Tag herrscht; und eine dunkle, die in stete Nacht gehüllt ist. Auch Proxima Centauri b könnte dieses Schicksal widerfahren sein.

Janssen ist aber ungleich heißer: Auf seiner Tagseite müsste man 2400 Grad Celsius ertragen, auf seiner Nachtseite 1100 Grad. Astronomen wiesen neben Wasserstoff und Helium hier auch noch Kohlenmonoxid und -dioxid nach, ebenso Azetylen und relativ viel Blausäure. Das weist auf ein besonders kohlenstoffreiches Milieu hin. Zählt Janssen etwa zu den hypothetischen Kohlenstoffplaneten? Existiert in seinem Innern eine globale, kilometerdicke Schicht aus Diamanten?

Bei Janssen und etlichen anderen Riesenplaneten mit gebundener Rotation ist selbst die ewige Nachtseite unerwartet heiß. Womöglich wird die Gluthitze der sternzugewandten Hemisphäre von extremen Stürmen dorthin getragen. Dazu müssten diese aber tausende km/h schnell sein und dem Schall vorauseilen.

Aus Lichtjahren Abstand betrachtet, verschmilzt das Licht eines Exoplaneten mit dem seines Sterns. Wir sehen nur den gemeinsamen Schein. Der verändert sich um eine Winzigkeit, wenn der Planet vor oder hinter seine Sonne tritt. Aus den resultierenden, denkbar subtilen Farbveränderungen leitete man die Tönung des riesigen Exoplaneten HD 189733 b ab: azurblau.

Auf Erden streuen primär die Stickstoffmoleküle in der Luft das Sonnenlicht und färben so den Taghimmel ein. Auf dem 1000 Grad C heißen Exoplaneten übernehmen vielleicht geschmolzene Silikatminerale diese Funktion. Dann würden Glaströpfchen durch seine Atmosphäre jagen. Auf anderen ultraheißen Welten ist es womöglich sogar flüssiges Eisen.

Koronografie

Ein Planet reflektiert normalerweise bloß das Licht seiner Sonne, die ihn schon im Durchmesser ums etwa Hundertfache überragt. Er glänzt somit auch um vieles schwächer. Aus weitem Abstand betrachtet, scheint er außerdem fast an seinem Stern zu "kleben". Fazit: Der Planet wird hoffnungslos überstrahlt. Es ist, als wollte man nachts ein fernes Glühwürmchen erspähen, das nur einen Finger breit neben einem grellen Autoscheinwerfer hockt.

1931 hatte der Franzose Bernard Lyot ein ähnliches Problem. Er wollte die Hochatmosphäre unserer Sonne, die Korona, ablichten - und zwar außerhalb einer Sonnenfinsternis. Daher ersann er den Koronografen: Eine Scheibe verdeckte darin die millionenfach hellere Sonnenkugel.

Ertränkte Planeten

In Lyots Fußstapfen tretend, setzten Exoplaneten-Forscher ebenfalls winzige Scheiben in die Brennebene ihrer Teleskope. Diese sollten die Sterne abdecken, nicht jedoch deren knapp daneben glimmende Begleiter. Selbst im besten Teleskop schummelte sich aber noch viel zu viel Sternenlicht am Hindernis vorbei und ertränkte die Planeten. Es bedurfte daher noch zusätzlicher Kunstkniffe. Unter anderem wurde eine hochkomplexe Bildbearbeitung nötig.

An Großteleskopen eingesetzt, leisten Koronografen mittlerweile erstaunliches: 2008 gelang es damit tatsächlich, drei Planeten des Sterns HR 8799 abzulichten. Eines dieser Spezialgeräte, SPHERE, arbeitet am Very Large Telescope der ESO. Ebenfalls in Chile werkt der Gemini Planet Imager der US-Amerikaner. Sie betreiben auch eine Fotofalle am Keck-II-Teleskop auf Hawaii. Gleich daneben versuchen die Japaner, Exoplaneten mit dem Subaru-Teleskop abzulichten.

Bis heute liegen aber nur ein paar Dutzend gelungener Por-träts vor. Und das, obwohl es im All wohl mehr Planeten gibt als Sterne! Selbst wenn das fotografische Meisterwerk gelingt, bleiben die abgebildeten Welten bloß Lichtpunkte ohne Details. Um mehr zu erfahren, muss man das solcherart isolierte Planetenlicht empfindlichen Spektralapparaten zuführen. Genau das geschieht seit 2012.

Beim schon erwähnten Stern HR 8799 hielt man mittlerweile sogar vier rötliche Gasgiganten fest, jeweils fünf bis zehnmal so "schwer" wie unser Jupiter. Deren Atmosphären unterscheiden sich im Gehalt an Methan, Kohlendioxid, Ammoniak, Äthin, Azetylen und Blausäure. Diese Planeten sind erst 30 Millionen Jahre alt. Sie tragen noch die Hitze ihrer Geburt in sich und glühen daher im Infrarot. Das erleichtert die Arbeit der Koronografen immens, zumal dadurch der Kontrast zum Stern steigt. Ein Thermometer sollte auf den vier Welten, je nach Sternabstand, zwischen 600 und 900 Grad C anzeigen.

Jede Sonne wird aber von einem Temperaturbereich umkränzt, im dem Wasser weder verdampfen noch permanent zu Eis erstarren muss. Bei relativ kühlen roten Zwergsonnen wie Proxima Centauri schmiegt sich diese sogenannte "bewohnbare Zone" recht nah an den Stern heran. Bei heißeren Sonnen liegt sie weiter draußen.

Hohe Erwartungen

In unserem System erstreckt sie sich grob von der Venus- bis zur Marsbahn. Ob sich flüssiges Wasser auf einem darin kreisenden Planeten wirklich halten kann, hängt aber ganz entscheidend von der Dichte und der Zusammensetzung seiner Atmosphäre ab. Manchmal findet man in der bewohnbaren Zone eines Sterns einen Himmelskörper mit weniger als zwei Erddurchmes-sern; klein genug, um sicher ein Gesteinsplanet zu sein. Dann sprechen Astronomen von einer "potentiell bewohnbaren Welt". Zur Zeit wird dieser exquisite Status höchstens 125 der bekannten Planeten zuerkannt, darunter Proxima Centauri b. Von keinem existiert ein Foto.

Die heißen, lebensfeindlichen Gasriesen tappen nämlich wesentlich leichter in die Fotofalle als die kleinen, potentiell bewohnbaren Welten: Schon ein roter Zwergstern wie Proxima Centauri strahlt zehn Millionen mal kräftiger als ein Gesteinsplanet; ein sonnenheißer Stern wie Alpha Centauri wäre sogar zehn Milliarden mal heller. Daher scheitern heutige Koronografen beim Versuch, Himmelskörper wie den jüngst entdeckten abzubilden.

Doch das soll sich im Lauf der beiden nächsten Jahrzehnte ändern. Dann werden nicht nur Teleskope mit zehn, sondern auch solche mit bis zu 39 Meter Spiegeldurchmesser zur Verfügung stehen. Bis dahin sind auch mehrere besonders leistungsfähige Weltraumteleskope in Dienst gegangen. Deren Spiegel sind zwar bestenfalls sechs Meter weit, doch dafür arbeiten sie an einem privilegierten Platz: jenseits der störenden Erdatmosphäre.