Wissenschafter bescheinigen der Stammzellen-Forschung "fantastisches" Potenzial.

Wien. Schon in der näheren Zukunft könnten Menschen ihr eigenes Organ-Gewebe im Labor für alle Fälle bereitstehen haben. Wenn sie krank werden, würde es Reserven bieten. Forscher könnten es anlegen, indem sie Personen zum Beispiel Hautzellen entnehmen und diese zu embryonalen Stammzellen zurückprogrammieren. Diese körperlichen "Alleskönner" könnten sie darauf trimmen, sich in neue Leber-, Lungen- oder Nierenzellen zu verwandeln. Das frische Gewebe ließe sich dann ganz ohne Abstoßung transplantieren. Die Ersatzteillager im Labor könnten auch persönliche Testbetten für Medikamente sein. In diesen Fall würden die Forscher Mutationen einschleusen, die zum Beispiel Krebs verursachen, und erproben, welche Medizin den Tumor am schnellsten und schonendsten beseitigt. Der Besitzer des Gewebes würde nur bekommen, was bei ihm am besten wirkt.

So und ähnlich sehen Stammzellforscher die "fantastische Zukunft" ihres Fachgebiets. "Wir stehen vor einer kompletten Revolution in der biomedizinschen Forschung", sagte Jürgen Knoblich, Stellvertretender Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie (Imba), vor Journalisten am Freitag in Wien.

"Das Erbgut von immer mehr Menschen ist komplett sequenziert - in zehn bis 20 Jahren wird jeder sein Genom kennen, weil die Sequenzierung ein Teil von Routineuntersuchungen sein wird", stellte er in Aussicht. Er und seine Kollegen könnten zudem Stammzellen aus Körperzellen herstellen und dieser wiederum in andere Zelltypen verwandeln. "Und wir können Mutationen einfügen, Erkrankungen nachbauen und mit Stammzellen Krankheiten heilen", sagte Knoblich am Rande der bis Samstag am Imba laufenden Fachkonferenz "SYStem - Stammzellforschung in Österreich - Status Quo und Zukunftsvisionen."

Stammzellen sind so etwas wie das Perpetuum Mobile der Biologie. Denn alle Zellen teilen sich. Doch während bei der Teilung von Leber- oder Hautzellen nur Kopien entstehen, können Stammzellen sowohl zu Kopien von sich selbst als auch zu anderen Zelltypen werden. Überall im Körper gibt es erwachsene (adulte) Stammzellen zur zellulären Erneuerung. Die Königsklasse sind jedoch die embryonalen Stammzellen, die sich zu jedem x-beliebigen Typ spezialisieren können. Leider gibt es sie nur am Anfang des Lebens, sie kommen nur in Blastozysten und Embryonen vor. Da deren Verwendung ethisch problematisch ist, entwickelte der japanische Biomediziner Shinya Yamanaka ein nobelpreisgekröntes Verfahren, mit dem man Körperzellen aus der Haut oder dem Blut zu Stammzellen zurückprogrammieren kann. Sie werden induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) genannt. Das Verfahren wird unter anderem am Imba laufend verbessert.

Klinische Studien zur Behandlung von Parkinson

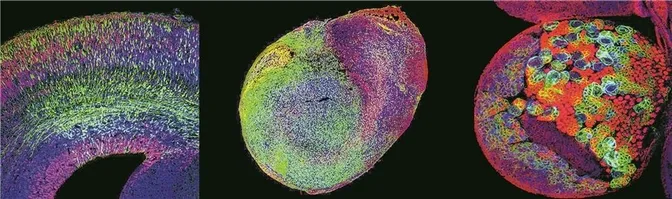

Forschungsschwerpunkt des Imba ist die Herstellung von Organoiden aus Stammzellen. Diese salopp "Mini-Organe" genannten Zellkulturen wachsen und verhalten sich so wie im Körper. Knoblich und seine Kollegen bauen Modelle für Epilepsie, neuro-psychiatrische Erkrankungen, Gehirn-Tumore oder des Darms und Magens, um Medikamente zu testen. Klinische Studien zur Behandlung von Krankheiten wie Parkinson würden derzeit beginnen, "in zwei, drei Jahren wissen wir, ob es geht", sagte Knoblich (55), und fügte hinzu: "Es sieht vielversprechend aus, eine Therapie könnte möglich werden, solange ich Wissenschafter bin."

Am Imba, eine Einrichtung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), wurde 2016 eine Stammzell-Initiative gestartet. Ausgestattet wurde sie mit 22,5 Millionen Euro vom Bund und der Stadt Wien. Die Mittel wurden Imba-Chef Josef Penninger 2015 zugesagt, damit er nicht nach Deutschland wechselt.

Mittlerweile arbeiten fünf Gruppen mit 43 Wissenschaftern in der von Knoblich koordinierten Initiative. Zudem gibt es eine Stammzellen-Facility mit elf Mitarbeitern, wo Dienstleistungen auch für externe Forschergruppen angeboten werden - etwa in Form einer Sammlung von 17.000 verschiedenen Stammzell-Klonen, die je eine Mutation in einem Gen tragen.

Marius Wernig, ein aus Kärnten stammender Stammzellforscher an der kalifornischen Universität Stanford, stellt der Expertise in Wien Top-Noten aus. "Obwohl Österreich ein kleines Land ist und man hierzulande nicht genau weiß, wie man da steht, ist die Stammzellforschung deutlich auf dem internationalen Radar", betonte er. Mit Knoblich und Elly Tanaka vom Institut für Molekulare Pathologie (IMP) seien "zwei Schwergewichte der Stammzellforschung hier tätig".

Um die "teilweise sehr fragmentierte Forschung in Österreich" besser zu vernetzen, wird im Frühjahr die Österreichische Gesellschaft für Stammzellforschung ihre Arbeit aufnehmen. Allerdings schätzen Experten die heimische Forschungsförderung in diesem Bereich als "ausbaufähig" ein, im internationalen Vergleich sei man "schlecht aufgestellt", betonte Frank Edenhofer vom Institut für Molekularbiologie der Universität Innsbruck. Es gebe viele hervorragend bewertete Projekte, die keine Förderung bekommen.

Dass Imba-Chef Penninger, wie er Anfang Februar angekündigt hat, nun nach Kanada wechselt, kann Knoblich "durchaus verstehen". Es gäbe das Imba ohne Penninger nicht, mittlerweile sei das Institut aber sehr stabil. "Wie es hier weitergeht, liegt in den Händen der ÖAW", sagte Knoblich.