Wissen ist Macht: Eine Ausstellung in Wien zeigt, wie die Menschen im Alten Ägypten das Schreiben lernten.

Am Anfang war ein Haufen Schrott im Sand. Die Bauern in der Oase Fayum nahe Kairo hatten ihren Sperrmüll aufgetürmt und Theodor Graf bemerkte, dass unter den Gegenständen eine ganze Menge Rollen lag. Als Inhaber einer Wiener Teppichfirma mit Niederlassung in Kairo handelte er auch mit Handschriften. Er inspizierte seinen Fund, sah, was geschrieben stand - und telegrafierte nach Wien.

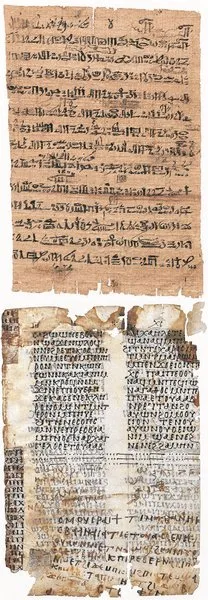

"Kaufe so viel, wie du bekommen kannst", antwortete ihm Josef von Karabacek, Professor der Geschichte des Orients an der Universität Wien, der die Bedeutung der Papyrusfunde erkannte. Dabei war Einzigartiges: Diktate, Schulaufsätze, mathematische Tabellen, Rechenaufgaben und Reste antiker Schulbücher aus über 2500 Jahren Unterricht. Noch nie hatte jemand Zeugnisse von Schreibstunden im Alten Ägypten gefunden.

Karabacek fand Wege, die seltenen Rollen im Jahr 1870 nach Wien zu bringen. In Erzherzog Rainer, der Papyri, Pergamente und Papiere aus Ägypten sammelte, fand er einen Käufer. Am 18. August 1899 schenkte der Erzherzog die Sammlung Kaiser Franz Josef zum Geburtstag mit der Bitte, sie in die k.k. Hofbibliothek einzugliedern. Heute beherbergt die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) mit 180.000 Objekten eines der größten Papyrusmuseen der Welt, das laut Experten nur mit der Sammlung der Egypt Exploration Society im englischen Oxford zu vergleichen ist.

Schrift und Gesellschaft

75 der insgesamt 10.000 Papyri, die Theodor Graf auf der sandigen Halde von Fayum gefunden hat, sind nun in einer Sonderausstellung in Wien zu sehen. Die Schau "Hieroglyphen und Alphabete: 2500 Jahre Unterricht im Alten Ägypten" beginnt heute, Donnerstag, im Papyrusmuseum in der Neuen Burg am Heldenplatz. Sie läuft bis 7. Jänner 2017.

"Die Schau widmet sich der Schriftkultur vom 2. Jahrtausend vor Christus bis in die Spätantike um 700 nach Christus. Sie thematisiert eine grundlegende Kulturtechnik des Menschen in der ägyptischen Gesellschaft, die von unterschiedlichsten Schrifttraditionen geprägt war. Daraus ergeben sich interessante Einblicke in das soziale Leben", sagte ÖNB-Direktorin anlässlich der Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch.

Die altägyptische Geschichte reicht von der Frühzeit um 4000 vor Christus über die Hochkultur bis 2216 vor Christus bis in die Spätantike. Die ausgestellten Schriftstücke stammen aus der Zeit der Pharaonen, Griechen und Römer und reichen bis ins arabische Frühmittelalter. Krakelige Schreibversuche und ungelenke Pinselstriche mit Ruß-Tinte, von Lehrern korrigiert, sind wie ein Fenster in längst vergangene Schulzimmer. "Vom Tafelklassler bis zum geübten kalligrafischen Schwung der offiziellen Schreiber wollen wir zeigen, wie Menschen in der Antike schreiben lernten", erklärt Ausstellungskurator Bernhard Palme, der Direktor des Papyrusmuseums. "Wir können eine lange Entwicklungslinie zeichnen - mit unterschiedlichen Gesellschaften und Schriftsystemen."

Nur Privilegierte durften lernen

Die Kenntnis der hochkomplexen Hieroglyphen, für die man hunderte Zeichen beherrschen musste, um überhaupt etwas verstehen geschweige eine flüssige Schreibschrift entwickeln zu können, war einem engen, privilegierten Personenkreis vorbehalten. "Soweit wir wissen, war die Ausbildung zum Schreiber in den Händen der staatlichen Verwaltung, der Priester und der Tempelhüter", sagt Palme: "Wir vermuten, dass Kinder ab dem Alter von zehn Jahren in die Ausbildung kamen. Zu schreiben war erstrebenswert, verschaffte Ansehen und sicherte den Lebensunterhalt, war aber stets mit offiziellen oder religiösen Institutionen verbunden."

Die Griechen und Römer bedienten sich bereits von der phönizischen Schrift abstammenden Alphabetenschriften. Mit seiner überschaubaren Anzahl an Buchstaben bot es bessere Voraussetzungen für die Alphabetisierung breiterer Bevölkerungsgruppen. Hier wiederum war Bildung nur jenen Schichten zugänglich, die sie sich leisten konnten - eine allgemeine Schulpflicht gab es nicht. Buben und gelegentlich auch Mädchen wurden ab etwa sechs Jahren zu Privatlehrern geschickt, die ihnen schreiben, lesen und rechnen und Literatur näherbrachten. Werke der antiken Mythologie lernten die Schüler auswendig.

Besonders wichtig für urbane Eliten war Rhetorik: Wer öffentliche Ämter bekleiden wollte, musste seine Meinung darbieten, argumentieren und andere überzeugen können. Das Blatt einer kalligraphisch geschulten griechisch-ägyptischen Schreiberhand verdeutlicht die Art der Aufgabenstellung. Sinngemäß übersetzt lautet die Anforderung: "Vergleiche die Stärke des mythischen Helden Herakles mit dem Kaiser." Literarisches Wissen war also mit der Kenntnis aktueller politischer Ereignisse zu verknüpfen.

Interessant ist die enge Verbindung von Wissen und Macht. "Innerhalb der Hieroglyphenschrift gibt es Zeichen für einzelne Laute. Mit diesen Zeichen hätte man den Schritt zu einer Lautschrift leicht vollziehen können, die wegführt von einer komplexen Bildschrift hin zum einfacheren Alphabet", betont Palme. Eine solche Vereinfachung wurde aber im pharaonischen Ägypten nicht vorgenommen. Kam etwa niemand auf die Idee? Palme vermutet anderes. Er ist der Ansicht, dass eine gewisse Absicht dahintersteht. "Wenn Schrift zu einfach wird, ist das Wissen, das sie transportiert, über kurz oder lang für alle zugänglich. Dann verlieren die Wissenden an Macht. Wenn aber nur fünf Prozent lesen und schreiben können, sind umgekehrt 95 Prozent davon abhängig, Urkunden vorgelesen zu bekommen."

Somit bestätigen die historischen Papyri, dass die Einführung der Allgemeinen Schulpflicht durch Maria Theresia Mitte des 18. Jahrhunderts eine Demokratisierung des Wissens herbeiführte. Die Frage ist nur, ob westliche Gesellschaften heute von diesem Schatz ausreichend Gebrauch machen. Allein in Österreich gibt es rund eine Million Erwachsene, die trotz neunjähriger Schulpflicht funktionale Analphabeten sind - also nicht oder nur kaum fähig sind, kurze Texte zu lesen und zu schreiben.

Parallel dazu wird von der Handschriftlichkeit immer weniger Gebrauch gemacht. So gibt es etwa in Finnland, das zu den führenden Ländern in Wissenschaft und Forschung zählt, erste Schulklassen, in denen die Kinder nur noch auf dem Computer schreiben lernen. Zwar bleiben die Inhalte des Unterrichts die gleichen. Doch ob das Gehirn den Stoff beim Tippen anders aufnimmt als beim schreiben, muss sich erst weisen.

Die Bildsprache von heute

"Natürlich hängen Schrift und Kommunikation ganz stark am Medium", sagt Palme. In dem Moment, in dem etwas mit dem Computer flott und einfach geschrieben werden kann, wird dieses Mittel beherrschend. Die von den früheren Generationen bis hin zu den alten Ägyptern mühsam eingeübte Handschrift wird sekundär. "Ein Medium ersetzt ein anderes, wie Papier aus Holz Papyrus aus der Pflanze. Interessant ist aber die Kürze der Texte: In unserer schnelllebigen Zeit muss Vieles prägnant vermittelt werden. Da muss man aufpassen, dass man Botschaften und Argumente nicht zu sehr verknappt", sagt der Museumsdirektor.

Just eine neue Bildsprache rundet das Stakkato smarter Handy-Texte ab: Mit Smileys, Küssen, Blumen oder Gewitterwolken schlagen Emotionale Metacues, kurz Emojis, eine Brücke zum persönlichen Kontakt, bei dem Botschaften auch durch die Mimik vermittelt werden. Der Sinn der neuen Zeichen ergibt sich wie die Geste aus Gefühl und Kontext - ganz anders als die Schrift, die alle Gedanken präzisieren muss, damit man sie begreifen kann.