Neue Lösungsansätze erfordern ein Umdenken, um Fortschritte erzielen zu können.

Wien. Zellen sind altruistisch veranlagt. Treten Schäden - etwa Brüche in der Erbsubstanz - auf, sterben sie ab. Unterstützung für den programmierten Zelltod erhalten sie von Antikörpern. Diese Einweißstoffe finden sich in verschiedensten Arten in unterschiedlichen Regionen des Körpers, um ihre ureigenste Aufgabe zu erfüllen - die Bekämpfung von Schäden und Eindringlingen.

Immerhin beherbergt der Mensch 10.000 Milliarden Zellen, die eine optimale Brutstätte für Erreger aller Art darstellen, betonte Walter Berger, Leiter für angewandte und experimentelle Onkologie am Institut für Krebsforschung der MedUni Wien am Montag im Rahmen eines vom Schweizer Pharmakonzern Roche organisierten Mediengesprächs.

Die Tarnkappe zerstören

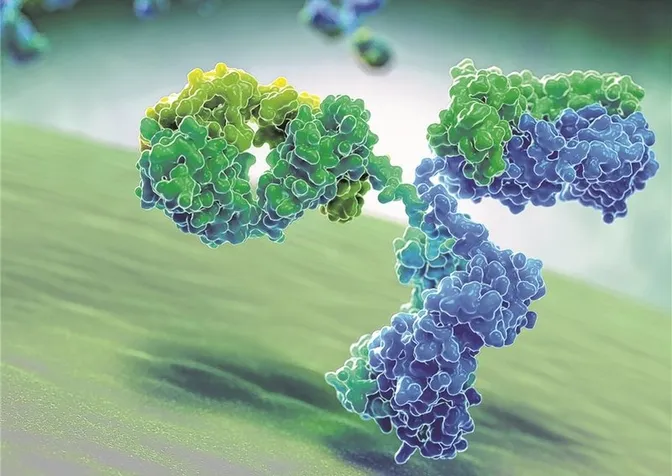

Erkennt der Körper Oberflächenstrukturen, die nicht zu den eigenen zählen, werden die entsprechenden Antikörper (Immunglobuline) gebildet und in den Kampf geschickt. Da sie ypsilonförmig sind, können sie an der Oberfläche von mehreren Zellen andocken und diese miteinander verbinden. Vereint ein Antikörper eine Immunzelle mit einem Fremdkörper, kann dieser unschädlich gemacht werden. Diese Fähigkeit macht sich die Krebsmedizin schon lange Zeit zunutze. In den Körper eingebrachte therapeutische Antikörper helfen, Krebszellen zu erkennen und diese zielgerichtet zu zerstören.

Krebszellen entstehen dann, wenn es in der Erbsubstanz körpereigener Zellen zu besagten Brüchen kommt. Strangbrüche der DNA bewirken schwere Schäden, werden aber nicht so leicht erkannt wie Fremdes. Erst wenn den Tumorzellen mithilfe der Antikörper die Tarnkappe, unter der sich Krebserkrankungen vor dem Zugriff von Immunzellen schützen, heruntergerissen wird, werden sie sichtbar und angreifbar.

Antikörpertherapien werden seit den 1990er Jahren angewendet. In manchen Bereichen - wie etwa bei bestimmten Arten von Brustkrebs - erfolgt dies äußerst erfolgreich. Doch haben die Forscher immer wieder Rückschläge zu verzeichnen. Der Grund liegt in der Variabilität des Tumorgeschehens. An einer Stelle des Körpers können acht bis zehn Tumoren entstehen, die sich biologisch voneinander unterscheiden, erklärte Christoph Zielinski, Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie und des Comprehensive Cancer Center der MedUni Wien.

Hinzu kommt, dass Tumoren keine Ansammlung bösartiger Zellen sind, sondern organähnliche Strukturen aufweisen. In deren Gewebe befinden sich etwa Blutgefäße, Bindegewebe und Abwehrzellen. "Wir verstehen noch nicht das gesamte System", gesteht Zielinski, dennoch scheint sich die Krebsforschung im Umbruch zu befinden. Angetrieben wird der Optimismus im Kampf gegen den Krebs derzeit aufgrund von Erfolgen mit der Immuntherapie, wie zuletzt schon in der "Wiener Zeitung" zu lesen war.

Neue Konzepte gefragt

Dabei werden Antikörper eingesetzt, die bestimmte Oberflächenmerkmale von Zellen (PD1, PD-L1, CTLA-4) beeinflussen, welche die Immunzellen vor einem Angriff auf die Tumorzellen abhalten. Mit der neuesten Generation - den bispezifischen Antikörpern - können durch unterschiedliche Belegung der Ypsilonarme gleich zwei oder mehr Zielstrukturen des Tumors anvisiert werden. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass oft mehrere Signalwege in Frage kommen.

Inwieweit herkömmliche Chemotherapien, zielgerichtete Antikörper und die Immuntherapie sinnvoll kombiniert werden können, ist noch Gegenstand der Forschung. Doch die Immuntherapie ermögliche einen völligen Wechsel im Konzept der Onkologie. Auf die Wissenschaft und die Pharmaindustrie sieht Zielinski große Herausforderungen zukommen: "Wir dürfen nicht dem Arielle-Syndrom erliegen und uns den Schatz, den wir gehoben haben, von der Meerjungfrau wieder rauben lassen." Er fordert im Sinne der Patienten statt einer Vermarktungsstrategie für Arzneien eine intelligente Kooperation zwischen klinischer Forschung und Industrie. Derzeit befinden sich immerhin rund 6000 potenziell wirksame Substanzen in der Pipeline. Es sei nicht nur das Konzept über Tumoren, sondern auch jenes der Forschung neu zu überdenken.