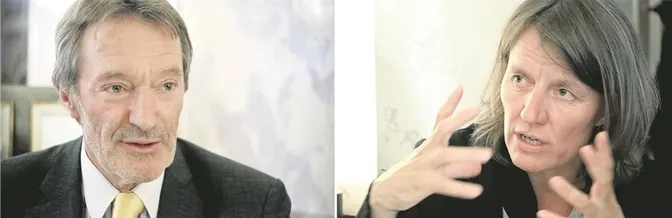

Die Grüne Daniela Musiol und der Dekan Heinz Mayer im Streitgespräch.

Wien. Der Streit um das Demokratiepaket der Regierung geht in die nächste Runde. Die notwendige Verfassungsmehrheit kommt nicht zustande, die Opposition hat stattdessen in ungewöhnlicher Geschlossenheit einen Kompromissvorschlag zur direkten Demokratie vorgelegt. Konkret soll es für Volksbegehren ab 100.000 Unterschriften ein Rederecht im Plenum geben, ab 250.000 soll es bei Nichtumsetzung eine verpflichtende Volksbefragung geben. Während die ÖVP das Paket begrüßte, zeigten sich SPÖ und der Verfassungsrechtler Heinz Mayer skeptisch. Darüber diskutiert er mit der grünen Verfassungssprecherin Daniela Musiol.

"Wiener Zeitung": Herr Mayer, warum halten Sie den Vorschlag der Opposition für "Unfug"?Heinz Mayer: Ich halte den ursprünglichen Vorschlag einer verpflichtenden Volksabstimmung nach Volksbegehren für eine eklatante Schwächung des Parlamentarismus. Die Verknüpfung von Volksbegehren mit einer Volksbefragung scheint mir indes ein bisschen kindisch zu sein. Das würde bedeuten, dass 400.000 Menschen per Volksbegehren ein Gesetz fordern. Dann macht die Politik nichts und fragt: "Wollt ihr das wirklich?"

Frau Musiol, sind Sie kindisch?Daniela Musiol: In dieser Frage nicht, zumal der Vorschlag mit der Volksbefragung von Verfassungsexperten gekommen ist. Die Idee ist, dass man eine Initiative einbringt und die versandet nicht, sondern es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Parlament. Der Vorschlag wird den Parlamentarismus nicht aushebeln, sondern sieht einen Dialog mit dem Parlament vor. Nötig ist auch eine andere Behandlung der Volksbegehren im Parlament. Ein Rederecht der Initiatoren wird aber nicht ausreichen, die Politiker so weit zu bringen, dass sie Gesetzesänderungen zulassen.

Mayer: Ich bin mit Ihren Zielen einverstanden, nur der Weg gefällt mir nicht. Volksbegehren und Volksbefragungen sind ein Riesenaufwand. Beides zur selben Frage und dann kommt erst recht nichts heraus, weil das unverbindlich ist, ist abschreckend.

Es gibt aber eine politische Verbindlichkeit wie bei der Wehrpflicht-Volksbefragung.Mayer: Was politisch verbindlich heißt, sehen wir erst, wenn die Wehrpflichtreform stattgefunden hat. Wenn man die Demokratie stärken will, brauchen wir ein neues Wahlrecht.

Wie soll das aussehen?Mayer: Wir brauchen Abgeordnete, die sich dem Wähler verantwortlich fühlen und sich nicht am Nasenring von ihren Parteien herumführen lassen. Das Wahlrecht soll stärker personalisiert werden. Dann kommen zwar Populisten ins Parlament, aber die verglühen relativ rasch. Ebenso sind mehr Transparenz und vor allem mehr Bildung für das Wahlvolk nötig. Das ist der Unterschied zur Schweiz: Dort würden sich die Wähler nie das gefallen lassen, was sich die Österreicher gefallen lassen.

Musiol: Das wäre nicht so, hätten wir ein System, in dem sich die Menschen regelmäßig Gedanken über ihre Einstellung zu gewissen Fragen machen müssen. Da ist die Schweiz Vorbild.

Mayer: Ja, aber die Österreicher müssen das erst lernen, was die Schweizer seit Jahrhunderten gelernt haben.

Musiol: Sie unterschätzen die Österreicher. Man kann in vielen Punkten anderer Meinung sein als die Partei, die man vor Jahren gewählt hat, etwa bei der Wehrpflicht.

Mayer: Gerade die Wehrpflichtbefragung stimmt mich nicht optimistisch. Abgestimmt wurde über den Zivildienst. Die Parteien haben sie von Anfang an instrumentalisiert und das werden sie wieder tun.

Die letzten Volksbegehren sind grandios untergegangen, wie erklären Sie sich das?Musiol: Das überrascht mich nicht, weil bei den letzten Volksbegehren trotz zahlreicher Unterstützung meist nichts passiert ist. Ich verstehe es total, wenn die Leute irgendwann frustriert sind.

Mayer: Man überschätzt das Bedürfnis nach direktdemokratischer Mitbestimmung. Die Menschen erwarten sich von der Politik, dass die nachvollziehbar ihre Aufgaben erledigt, dass die Leute gehört werden und sie nicht mit Floskeln abgespeist werden.

Sie machen es sich einfach, wenn Sie sagen, die Österreicher seien eben nicht die Schweizer. Was kann man tun, um diesen Unterschied auszugleichen?Mayer: Durch Bildung. In einer Demokratie braucht es eine aufgeklärte Gesellschaft.

Musiol: Dass im Bereich politische Bildung vieles zu tun ist, das ist keine Frage. Aber wenn man die Bevölkerung nicht für demokratisch reif hielte, dürfte man sie auch nicht wählen lassen, was wir ja nicht in Betracht ziehen.

Frau Musiol, wie wollen Sie sicherstellen, dass ein Gesetzesvorschlag nicht den Grundrechten oder EU-Recht widerspricht?Musiol: Über solche Initiativen soll nur abgestimmt werden, wenn vorgeprüft ist, dass es keine verfassungs-, menschen- oder EU-rechtlichen Bedenken gibt.

Mayer: Wer entscheidet das?

Musiol: Möglich wäre der Verfassungsgerichtshof oder eine Untergruppe des Verfassungsdienstes im Kanzleramt. Der Kompromissvorschlag sieht vor, den Legislativdienst im Parlament damit zu betrauen.

Mayer: Der Verfassungsgerichtshof kann das nicht vorprüfen und im Kanzleramt sind weisungsgebundene Beamte zuständig. Auch beim Legislativdienst stellt sich die Frage, ob er ungebunden genug ist.

Die Proponenten des Demokratiebegehrens haben sich zu wenig unterstützt gesehen. Auch von den Grünen, die in dieser Frage hin- und hergewankt sind.Musiol: Wir sind nicht hin- und hergewankt. Ich habe selbst das Demokratiebegehren unterschrieben. Allerdings waren einige Punkte aus Sicht der Grünen nicht ausgereift. Volksbegehren sind auch nicht dazu da, um von Parteien beworben zu werden.

Mayer: Ich habe mir eigentlich erhofft, dass die Medien stärker eingreifen werden als bisher.

Musiol: Da hat die Medienlandschaft sicher Aufholbedarf.

Das heißt also: Die Medien und die mangelnde Bildung sind schuld?Mayer: Nein, die Medien sind nicht schuld, sondern sie schaffen es nicht, sich zu einer machtvollen Bewegung zu vernetzen.

Musiol: Das Thema Information ist im Zusammenhang mit der direkten Demokratie entscheidend. Es müsste Möglichkeiten - etwa im ORF -geben, um in ausgewogener Weise zu informieren.

Wie wollen Sie die Menschen mobilisieren?Mayer: Ich bin dafür, dass man Volksbegehren mit einer geringen Beteiligung mit einer möglichst hohen Publizität versieht. Also dass etwa 70.000 oder 80.000 Unterschriften genügen, damit im Parlament eine substanzielle Debatte stattfinden muss.

Musiol: Der grüne Vorschlag sieht vor, dass ab 30.000 Unterschriften eine erste Diskussion geben soll.

Frau Musiol, geben Sie nicht Ihre Verantwortung als Nationalratsabgeordnete ab, wenn Sie den Ball an die Bevölkerung schicken?Musiol: Unsere Verantwortung wird stärker, man kommt nicht mehr mit einfachen Floskeln durch. Es ist hoch an der Zeit, dass sich meine Kollegen nicht mehr hinter dem Klubzwang verstecken können.

Mayer: Die Politiker sind derzeit in vielen Fragen hilf- und ratlos und hängen am Gängelband ihrer Landesorganisationen.

Musiol: Genau. In vielen Punkten weiß man, was nötig wäre, aber der politische Wille fehlt.

Am 4. Juni wird das Demokratiepaket im Verfassungsausschuss debattiert. Die Opposition und die ÖVP sind sich einig. Glauben Sie, dass es in dieser Frage noch Bewegung geben wird?Musiol: Ich hoffe, dass die ÖVP es ernst meint. Solange die SPÖ nicht mitmacht, kann man viel ankündigen.

Herr Mayer, haben Sie ein Problem damit, wenn die Politik sich einigt?Mayer: Wenn das durchgeht, habe ich kein Problem damit. Wenn Sie mich fragen, ob es sinnvoll ist, sage ich Nein. Aber es gibt Schlimmeres.

Zu den PersonenDaniela Musiol

Die 42-Jährige stammt aus Mödling und ist Diplomsozialarbeiterin, Mediatorin und Juristin. 2001 bis 2008 war sie Klubdirektorin der Wiener Grünen, seit 2008 sitzt Musiol als Verfassungssprecherin ihrer Partei im Nationalrat.

Heinz Mayer

Geboren im steirischen Mürzzuschlag, studierte Mayer in Wien Rechts- und Staatswissenschaften. Er unterrichtete an der Verwaltungsakademie des Bundes und war im Österreich-Konvent aktiv. Seit 2006 ist der heute 66-Jährige Dekan am Wiener Juridicum.

Bisher gab es 37 Volksbegehren. Unterstützen 100.000 Personen das vom Volk initiierte Anliegen, muss es im Parlament behandelt werden.

Eine Volksabstimmung über ein bereits im Parlament beschlossenes Gesetz ist immer dann nötig, wenn es um eine Gesamtänderung der Verfassung geht. Das war bisher nur zweimal der Fall: zum AKW Zwentendorf (1978) und zum EU-Beitritt (1994).

Mit einer Volksbefragung wird die Haltung der Bevölkerung zu einem gewissen Thema abgefragt. Initiator ist die Regierung oder der Nationalrat, das Ergebnis ist nicht bindend.