Der Leiter der UN-Kongo-Mission Martin Kobler über Probleme und Chancen.

Die UNO testet im Ostkongo einen neuen Ansatz der Friedenspolitik: die Friedens-Erzwingung. Mit einem aggressiven Mandat werden jetzt 3000 tansanische und südafrikanische Blauhelme in den Dschungel geschickt, sie verfügen über Scharfschützengewehre, Kampfhubschrauber und Raketenwerfer. Ziel der Mission ist es, der kongolesischen Armee dabei zu helfen, die mehr als 50 Rebellengruppen zu entwaffnen. Damit schlägt die UN-Mission im Kongo (Monusco) ganz neue Töne an.

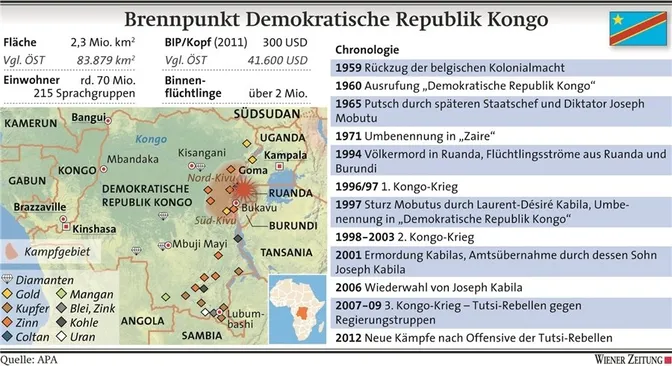

Die Reform der Friedensmission im Herzen Afrikas ist längst überfällig. 20.000 UN-Soldaten auf einem dicht bewaldeten Gebiet so groß wie Westeuropa - das ist allein schon in logistischer Hinsicht eine Herkulesaufgabe. Und mit 1,5 Milliarden Dollar Budget ist die Monusco seit 14 Jahren die teuerste und aufwendigste UN-Mission weltweit. Doch was ist, wenn es keinen "Frieden" gibt, den die Friedenshüter "hüten" können? Bisher war es die Aufgabe der Blauhelme, die Bevölkerung zu schützen. Dennoch gelang es den Rebellen der M23 (Bewegung des 23. März) im November 2012, Ostkongos Millionenstadt Goma einzunehmen und zwölf Tage zu besetzen. Eine Blamage für die UNO, die nie wieder passieren soll.

Die neue UN-Eingreiftruppe ist seit August in Goma stationiert. Die Blauhelme kämpfen jetzt Schulter an Schulter mit Kongos Regierungsarmee, doch die Einsätze sind gefährlich. Bei Gefechten im August starben bereits zwei UN-Soldaten, bei den in dieser Woche neu aufgeflammten Unruhen, die zu einem erneuten Flüchtlingsstrom ins benachbarte Uganda geführt haben, kam ein weiterer Blauhelm ums Leben.

Die Zusammenarbeit mit Kongos Armee ist zudem nicht unumstritten, denn sie ist berüchtigt für ihre Menschenrechtsverbrechen. Im vergangenen Jahr vergewaltigten Regierungssoldaten nach einer Niederlage über hundert Frauen. Jüngst schändeten Eliteeinheiten der Armee Leichen des Gegners an der Frontlinie. UN-Generalssekretär Ban Ki-moon musste drohen, die Armeeunterstützung einzustellen.

Feldherr über diesen neuen Ansatz der UN-Friedenspolitik ist seit August der deutsche Diplomat Martin Kobler, ehemaliger UN-Beauftragter in Irak und Afghanistan. Die "Wiener Zeitung" hat mit ihm über die Herausforderungen gesprochen.

"Wiener Zeitung": Was wollen Sie jetzt anders machen als zuvor?Martin Kobler: In Sachen Menschenrechten, wenn es etwa um Kindersoldaten oder sexuelle Gewalt geht, kann man ruhig richtig radikal sein. Wir haben null Toleranz, was Menschenrechtsvergehen anbelangt. Vor allem gegenüber der Armee. Unsere Politik ist klar: Wir arbeiten nur mit denjenigen Einheiten zusammen, die durch eine Art Menschenrechtscheck gegangen sind. Das gibt keine Garantie, aber beweist, dass wir ein Augenmerk auf die Armee legen. Es wird permanent beobachtet und begleitet. Und jeder, der eine Frau vergewaltigt, muss angeklagt werden.

Vertrauen Sie der kongolesischen Regierung, dass sie in der Lage ist, das umzusetzen?

Ich bin seit Juni im Amt und habe von der Armeeführung den Eindruck, dass es in ihrem Interesse ist, solchen Dingen nachzugehen. Ich bin zufrieden mit der Bereitschaft der Regierung, die Null-Toleranz-Politik durchzusetzen. Vor Ort ist es aber oft schwierig, weil sie keine Kontrolle über manche Gebiete hat. Aber die Staatsgewalt im Osten wiederherzustellen ist auch eine Aufgabe, die die Sicherheitsratsresolution vorgibt.

Wieso gibt es denn so viele bewaffnete Gruppen?

Dies liegt auch daran, dass die internationale Gemeinschaft in der Vergangenheit nicht entschlossen genug vorgegangen ist. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, dass sich alle Minderheiten im Land zu Hause fühlen. Man muss die Ursachen des Konfliktes bekämpfen, um den Milizen ihre Legitimation zu entziehen. Andererseits hat der Kongo das Recht und die Pflicht, seine Staatsgewalt auch auszuüben. Das bedeutet aber künftig auch eine aktivere und aggressivere UN-Politik, um dem Treiben der Rebellen ein Ende zu setzen.

Was soll mit Ihnen in der Monusco anders werden?

Der zivile Teil der Monusco ist im Osten nicht adäquat aufgestellt. Die Hauptstadt Kinshasa ist 2000 Kilometer weit weg. Ich versuche, einen Hauptteil der zivilen Begleitstrukturen im Osten aufzustellen. Die Leute müssen vor Ort sein. Einer meiner Stellvertreter wird nach Goma versetzt.

Ist jetzt der Kongo ein Testgebiet für eine neue UN-Politik?

Das Mandat ist dasselbe, nur die Instrumente sind verschieden. Das basiert auf der Analyse, dass nach 14 Jahren UN-Engagement im Kongo die Kohabitation mit den bewaffneten Gruppen nach wie vor besteht. Ein Beispiel: Ich bin in einer UN-Basis gelandet, die M23-Miliz sitzt 200 Meter entfernt, als ich aus dem Hubschrauber steige. Ich winke, sie winken zurück. Das geht doch nicht.

Wie gehen Sie da vor?

Es laufen ja gerade Verhandlungen mit den M23 und wir waren alle einverstanden, dass man hier nach den wochenlangen Kämpfen zurück zur Politik muss. Die M23 hat im August Goma angegriffen und wir haben Ernst gemacht mit dem Schutz der Zivilbevölkerung. Wir haben so lange gekämpft, bis die M23 aus der Umgebung der Stadt zurückgedrängt wurde. Doch militärische Ansätze schließen politische ja nicht aus, im Gegenteil. Wir wollen ja nicht kämpfen. Freiwillige Entwaffnung ist die erste Option. Bisher war das aber nie eine dauerhafte Lösung. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir mit der Regierung Inseln der Stabilität aufbauen. Die Idee: In dem Moment, in dem ein Gebiet befreit wird, muss die Regierung - nicht die UNO - den Staat aufbauen. Das sind sieben Elemente: Staatsanwalt, Richter, Schule, Polizei, Sicherheit, Gesundheit und öffentliche Arbeit. Das Gebiet wird von der Armee mit unserer Hilfe gesichert.

Aber das wurde schon öfter versucht. Jetzt hoffen Sie, dass das klappt?

In der Geschichte der UNO im Kongo gab es viel Kritik vom Volk, das das Gefühl hatte, im Stich gelassen zu werden. Ich fühle, dass jetzt ein Umdenken stattfindet. Die internationale Gemeinschaft hat nun ihre Strategie geändert. Wir haben fünf Sondergesandte in der Region, wir sind täglich in Kontakt. Ich bin zuversichtlich, dass Aufbaumaßnahmen jetzt erfolgen. Wir werden die Bevölkerung verteidigen, mit allem, was wir haben.

Ist die Eingreiftruppe groß genug?

Sie ist allein keine Wunderwaffe, aber in Goma haben wir alle mit der Armee gut zusammengearbeitet. Das ist entscheidend. Und wir haben jetzt neue Instrumente mit Kampfhubschraubern, Artillerie und Drohnen, das gab es bislang nicht.

Es gibt noch viel weitere Milizen. Wie gehen sie mit diesen um?

Die Einheiten sind dazu da, alle bewaffneten Gruppen zu bekämpfen. Deswegen haben wir bei der M23 jetzt wieder politische Mittel bevorzugt. Wir können nicht alle Kapazitäten gegen die M23 aufwenden und haben dann keine Kraft mehr gegen die anderen. Unser Hauptaugenmerk liegt nicht auf Kampf, sondern auf der Befreiung der Gebiete, die unter Kontrolle dieser Gruppen sind. Wir wollen, dass der Staat das Gewaltmonopol über jeden Quadratmeter wieder erhält. Unser Mandat ist klar: der Schutz der Bevölkerung. Was ich jeden Tag an Grausamkeiten mitbekomme, geht auf keine Kuhhaut.

Sie arbeiten mit Regierungstruppen zusammen. Doch die Regierung hat Legitimitätsprobleme. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin grundsätzlich gegen den Ansatz zu warten, bis die nächsten Wahlen stattfinden. Deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir eine Dreier-Partnerschaft eingehen: Dem Volk gilt unsere erste Loyalität. Natürlich haben wir eine Partnerschaft mit der bestehenden Regierung, der wir helfen. Aber wenn es was zu kritisieren gibt, bin ich nicht scheu, das zu tun. Die Partnerschaft mit der internationalen Gemeinschaft ist ein neues Element. Ich finde, mehr kann man gerade nicht tun. Wenn Leute zur UN-Basis kommen und Schutz suchen, dann machen wir die Türen auf. Ich werde persönlich darauf achten, dass der Schutz der Bevölkerung ernster genommen wird, als wir das vielleicht in den letzten 14 Jahren getan haben.