Die USA sind ein Land zahlreicher schwelender Konflikte - Trump hat erfolgreich Öl ins Feuer gegossen.

Washington. Er werde eine Mauer an der mexikanischen Grenze in die Höhe ziehen, sagte Donald Trump gleich zu Beginn seiner Kandidatur. Und wer, wenn nicht er, versteht sich auf das Bauen von Mauern? Am Tag eins nach der Präsidentenwahl stehen die USA so gespalten und unversöhnt da wie lange nicht mehr. Der Immobilen-Tycoon hat mit seinen Ausfällen gegen Latinos, Muslime und gegen "das Establishment" zwar keine neuen Konflikte erfunden - er hat erfolgreich Öl ins Feuer gegossen und dafür gesorgt, dass der "common ground" in den USA immer schmäler wird. Demokraten und Republikaner stehen einander unversöhnt wie nie zuvor gegenüber, was nichts Gutes für die Zukunft verheißt.

Zunächst ist die ohnehin schon große Gewaltbereitschaft in den USA gestiegen. Symptomatisch ist, dass Schlägereien und Zwischenfälle zu Trump-Veranstaltungen gehören. Eine Folge der Trump-Rhetorik, die gewalttätig und gefährlich ist. Erwähnt sei nur jene Rede, in der er die Ermordung Hillary Clintons durch Verteidiger des Rechts auf freien Waffenbesitz andeutete.

Dazu kommt, dass Trump die Unterstützung von Neonazis, von weißen Nationalisten und Anhängern des Ku-Klux-Klan angenommen hat. Die weißen Männer treten an, sie fühlen sich um ihre Vorherrschaft gebracht, wollen sich gegen Einwanderer, "Umvolkung" schützen, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Seit dem Amtsantritt des Afroamerikaners Barack Obama 2008 haben paramilitärische Verbände starken Zulauf. Man sieht das Land dem Abgrund zusteuern, will dem nicht tatenlos zusehen und ist bereit, seine Heimat mit der Waffe zu verteidigen.

Faktum ist: Am Tag eins nach der Wahl herrscht ein feindseliges Klima in den USA, die Gründe sind vielfältig, die Wurzeln oft weit in der Vergangenheit zu suchen. Doch Trump hat vorhandene Ressentiments angeheizt, neue Ängste geweckt und Gräben aufgerissen. Diese Wogen zu glätten, wird schwierig und die Aufgabe der kommenden Jahre sein.

Hier nun die wesentlichsten, sich überlappenden Konfliktlinien in den Vereinigten Staaten.

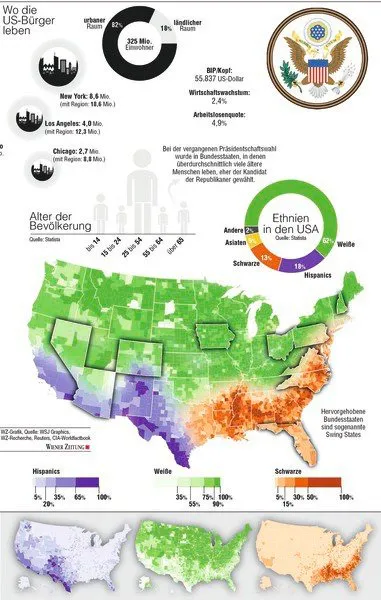

Die Weißen gegen den Rest. Lange Zeit hatten weiße, protestantische Männer das Machtmonopol in den USA. Dass das nicht mehr so ist, sorgt für Verunsicherung. Anfang der 1960er Jahre machten Weiße 90 Prozent der Bevölkerung aus, den Berechnungen zufolge werden sie ab 2040 in der Minderheit sein. Verantwortlich ist der Zuzug von Hispanics, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung unaufhaltsam ansteigt.

Rassismus ist in den USA unterschwellig stark verbreitet. Nachdem man die indigene Urbevölkerung im 19. Jahrhundert erfolgreich verdrängt oder ermordet hatte, muss die weiße Noch-Mehrheit nun selbst ohnmächtig zusehen, wie ihr das Ruder aus der Hand gleitet: Obwohl 2008 rund 55 Prozent der Weißen für den Republikaner John McCain und nur 43 Prozent für Barack Obama gestimmt hatten, wurde Letzterer zum Präsidenten gewählt. Dasselbe Szenario wiederholte sich 2012, nur noch eindrucksvoller. 60 Prozent der Weißen wählten den Republikaner Mitt Romney, doch Barack Obama wurde wiedergewählt. Die White Identity ist in der Krise, man sieht dem eigenen sozialen Abstieg zu, fühlt sich verdrängt und enteignet.

Schwarz gegen Weiß. Der erste afroamerikanische US-Präsident Barack Obama wollte ein Versöhner sein, der die Rassenspannungen im Land mildert. Stattdessen haben sich diese Konflikte dramatisch verschärft. Tödliche Polizeieinsätze gegen Schwarze lösten in den vergangenen Jahren regelmäßig Rassenkrawalle aus. Gewaltakte wie der tödliche Anschlag auf eine Gemeinde von Afroamerikanern in Charleston oder die Ermordung von Polizisten senden Schockwellen durch das Land. Dabei geht die Gewalt nicht nur von einer Seite aus. Seit Jänner sind 31 Polizisten durch Kugeln getötet worden, diese Taten werden mit Rache in Verbindung gebracht.

Der überproportionale Einsatz von Schusswaffen gegen Schwarze ist auffällig. Erst am 20. September ist in Charlotte der 43-jährige Schwarze Keith Lamont Scott von der Polizei erschossen worden - unter "ungeklärten Umständen", wie es heißt.

Ganz allgemein kann von Gleichberechtigung zwischen Schwarzen und Weißen keine Rede sein. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen beträgt bei Weißen 77.900 Dollar, bei Schwarzen sind es 43.300 Dollar. Schwarze berichten von Alltagsrassismus, schlechteren Schulen und Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatz-Suche. Der soziale Aufstieg ist schwierig. An US-Hochschulen sind Schwarze unter-, in den Gefängnissen dafür überrepräsentiert. Das Bewusstsein um diese Missstände ist schwach ausgeprägt. Nur die Hälfte der weißen US-Bevölkerung ist der Ansicht, dass sich etwas ändern muss. Vier von zehn Weißen meinen, dass zu viel über das Thema gesprochen wird. Sie halten Diskriminierung für eine Frage persönlicher Einstellungen, eine systematische Schlechterstellung können sie nicht erkennen.

Schwarze gegen Latinos. Zu den Konfliktlinien gesellt sich die Konkurrenz zwischen den Diskriminierten, den Hispanics und den Schwarzen. Seit Jahrzehnten gibt es beispielsweise in Schulen an der Westküste zwischen Schwarzen und Latinos große Spannungen. Es gibt Beispiele von Massenschlägereien, an denen manchmal hunderte von Schülern beteiligt waren. Die Ursache liegt darin, dass Latinos und Schwarze um ähnliche, schlecht bezahlte Jobs konkurrieren. Zudem geht es darum, wer in der sozialen Hierarchie ein wenig über dem anderen steht. Derartige Konflikte haben in den USA Tradition - man denke nur an die Bandenkriege zwischen italienischen und irischen Einwanderern im Chicago der 1930er Jahre.

Trump gegen Muslime. Der Republikaner hat eine junge Konfliktlinie, die es eigentlich erst seit 9/11 gibt, belebt. Nach der Machtergreifung des "Islamischen Staates" und einer Reihe von Anschlägen mit muslimischen Tätern forderte der Republikaner einen Einwanderungs-Stopp für Muslime. Später schwächte er die Forderung ab: Muslime sollten jetzt nur noch einem umfassenden Screening unterzogen werden.

Weniger als ein Prozent der US-Bevölkerung sind Muslime. Die meisten Trump-Anhänger in den Staaten des Mittleren Westens haben kaum einen je zu Gesicht bekommen.

Die Ungleichheit steigt. Die reichen Amerikaner werden immer reicher, während die Löhne der Arbeiter stagnieren oder sinken. Die Schere ist massiv auseinandergegangen, das führt zu Spannungen. 1978 verdiente der CEO eines amerikanischen Großunternehmens jährlich im Schnitt etwa 1,5 Millionen Dollar, 2014 waren 16,3 Millionen - ein Zuwachs um 1000 Prozent. Normale Angestellte bekamen 2014 nur zehn Prozent mehr als 1978. Besonders stark ist dieser Trend in den am Boden liegenden Stahlregionen im westlichen Pennsylvania, das zerstörte Industrie-Kernland von Ohio, Wisconsin und den gesamten Mittlere Westen. Gebildete und gut verdienende Amerikaner aus den Boomstädten von Boston über New York bis San Francisco und Los Angeles sprechen von diesen Landesteilen als "Überflug-Amerika". Dort ist nichts zu holen, es gibt dort auch nichts zu tun, man kennt die Gegend nur vom Blick aus dem Flugzeug, wenn man zwischen Ost- und Westküste geschäftlich unterwegs ist. Die Menschen, die im Mittleren Westen leben fühlen sich sozial abgehängt und um ihre Chancen betrogen. In der Tat ist es um die soziale Mobilität - vom Tellerwäscher zum Millionär - mittlerweile schlecht bestellt. Das liegt am Bildungswesen. Colleges und Universitäten verlangen Studiengebühren, die für sozial Schwächere und Bildungsferne astronomisch hoch sind.