Unsere Autorin reist mit ihrem Vater durch sein Heimatland Peru: Auf den Spuren ihrer Familie, der Entwicklung des Landes - und mit Fragen nach ihrer Identität im Gepäck. Die Geschichte einer Annäherung.

Ein Gräberfeld in Limas Stadtteil La Molina. Mein 78 Jahre alter Vater kniet vor einer kleinen Steinplatte mit dem Namen und den Lebensdaten seiner Mutter. Er füllt eine Vase mit Wasser, stellt einen frischen Blumenstrauß hinein - das war’s. Konventionelle Grabpflege, die unsere Hände beschäftigt hätte, ist unnötig.

Wir setzen uns in der Mittagshitze auf den für Limas Wüstenklima ungewöhnlich grünen Rasen, blicken auf das graubraune Geröll der Andenausläufer und ich bitte meinen Vater, der seit den 1960er Jahren in Deutschland lebt und seine Mutter nach seiner Auswanderung nur noch ein paar Mal gesehen hat, von meiner Großmutter zu erzählen.

Es ist wahrscheinlich die letzte Reise mit meinem Vater durch sein Heimatland. Lange hatte ich von diesem Land nicht viel wissen wollen. Mein Vater selbst sprach früher oft nicht gut von seiner Heimat. Diktatur, Putsch, Agrarreform, gefolgt von Wirtschaftskrise und Verarmung, 20 Jahre Bürgerkrieg und bis heute eine mehr oder minder korrupte Demokratie. Das und die hohen Flugkosten führten dazu, dass unsere Familie nach der ersten freien Wahl 1980 erstmals geschlossen nach Lima flog.

Erste Eindrücke

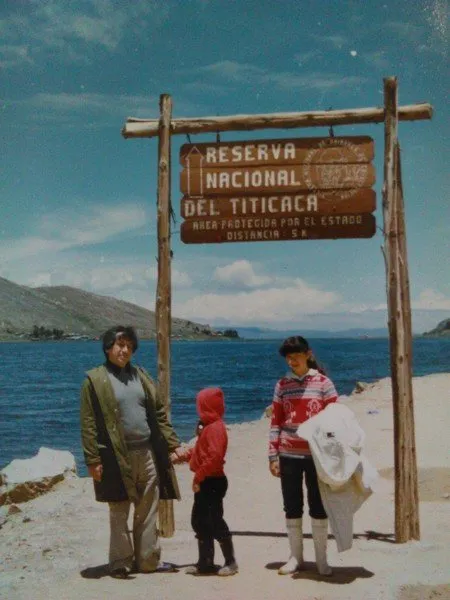

Ich war zehn Jahre alt, als ich meine Großeltern zum ersten und einzigen Mal sah. Meine Eltern hatten versucht, uns Kindern die Herkunftskultur meines Vaters nahezubringen, aber die ersten Eindrücke verstörten mich sehr: die Armut in den Slums, schon auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum, das Prassen und die Arroganz der Oberschicht, zu der ein Zweig meiner Familie gehörte, und überall Militär - der Krieg der Armee gegen die Guerillaorganisation "Leuchtender Pfad" hatte begonnen; andererseits die überwältigende Natur und meine große Familie, die uns herzlich aufnahm, die mir jedoch ganz anders erschien als wir, auch anders als mein Vater, und die doch ein Teil von mir sein sollte.

Ich wurde 1970 in Deutschland geboren. Meine Mutter ist gebürtige Deutsche, mein Vater nahm Ende der 1970er Jahre die deutsche Staatsangehörigkeit an und musste dafür seine peruanische abgeben. Aufgrund meines Nachnamens war ich permanent mit der Herkunft meines Vaters, die nicht meine war, konfrontiert. Als Kind wusste ich gar nicht, was die Leute meinten, wenn sie mich fragten: "Woher kommst du?"

Als Teenager fühlte ich mich ausgeschlossen, wenn ich diese Frage hörte, auch wenn sie nicht so gemeint war. Heute kann man es sich nicht mehr vorstellen, aber in den 1970er Jahren wussten viele absolut nichts über Peru. Heute erzählt mir jede(r) Dritte, dass er oder sie schon einmal durch Peru gereist ist, manche wissen mehr über das Land als ich. Und man erwartet, dass ich mich mit dem Land identifiziere. Kritik an den dortigen Lebensumständen möchten Peru-Aficionados von mir nicht hören; dass ich mir nie vorstellen konnte, dort zu leben, auch nicht.

Zwölf Jahre zuvor waren mein Vater und ich schon einmal vier Wochen durch Peru gereist. Von der heute 9-Millionen-Einwohner-Hauptstadt Lima am Pazifik, ein großteils grauer, damals sehr schmutziger Moloch, der sich immer weiter ins Andenvorland ausdehnt, ging es mit Reisebussen zuerst nach Süden. In Perus zweitgrößter Stadt Arequipa - Ausgangspunkt für Ausflüge in die grüne Colca-Schlucht, Heimat des Condor - besuchten wir Verwandte, deren Herzlichkeit in mir den Wunsch nach mehr Kontakt weckte. Andererseits fanden wir kaum Gesprächsthemen, was wieder einmal die Frage aufwarf, was mich mit diesem Land und seinen Menschen nun eigentlich verband.

Tour zu Inka-Ruinen

Diese Tour, die uns auch nach Cuzco, zu einigen Inka-Ruinen der Umgebung und an die langen Sandstrände in Nordperu führte, ähnelte in manchen Stationen der von 1980 - vielleicht ein Grund, warum die Gefühle des zehnjährigen Mädchens, das zum ersten Mal nach Peru kommt, so präsent waren. Ich sah viel vom Land, aber vieles davon gefiel mir nur mäßig, und für Kontakt zu meinen Verwandten war wenig Zeit. Bei einer erneuten Reise wollte ich die Familie besser kennenlernen.

Vom Friedhof "Praderas de la Paz" fahren wir für ein spätes Mittagessen mit Sammeltaxis und Bussen ins Stadtzentrum. Trotz der rasanten Fahrt nickt mein Vater sofort ein, zu Hause würde er jetzt Mittagsschlaf halten. Als wir belebtere Gegenden erreichen, muss der junge Mann, der halb aus dem Wagen hängend die Fahrtroute ausruft, um Fahrgäste anzulocken, gegen das wachsende Hupkonzert und die Konkurrenz anschreien. Eis-am-Stiel- und Kaugummiverkäufer steigen ein und aus.

Der Stolz der Peruaner ist legendär, es wird nicht ohne eine zumindest symbolische Gegenleistung gebettelt. Insgesamt nehme ich weniger extreme Armut wahr als vor zwölf Jahren. Die Menschen wirken gelöster und freundlicher, viel weniger deprimiert. Die Schatten des Bürgerkriegs, der 2000 offiziell endete, scheinen zu verblassen.

Perus Wirtschaft gilt heute als eine der stabilsten und am schnellsten wachsenden Lateinamerikas. Große Teile des wachsenden Mittelstands können sich private Universitäten, Eigentumswohnungen als Geldanlage und neue Autos leisten. Das Verkehrsaufkommen ist gestiegen, die In-frastruktur hinkt jedoch hinterher. 2012 wurde eine erste U-Bahn-Linie eröffnet, weitere sind im Bau, beziehungsweise geplant, Lärm, Stau und schlechte Luft sind für die Limeños jedoch eine große Belastung. Für mich war die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Lima immer ein Abenteuer. Wann die Busse kommen und wo genau sie halten, ist oft unberechenbar. Man muss ihnen hinterherspurten und sich an Verkehrsknotenpunkten zwischen in mehreren Spuren haltenden und fahrenden Bussen, Taxis, Mopeds, Pkws und Lkws durchschlängeln. Während der Fahrt gilt das Recht des Stärkeren und die Fahrer nutzen jede Lücke, egal, wie oft sie die Spur wechseln müssen. Glücklicherweise bekommt mein Vater, der gebrechlicher aussieht als er ist, stets einen Sitzplatz angeboten.

In den schmalen Straßen der Altstadt geht es nur noch im Schritttempo voran. Wir steigen aus und drängen uns an Händlern mit Karren, kleinen Getränke-, Obst- und Imbissständen und hastenden Menschenmassen vorbei. An einigen Ecken riecht es nach Urin, generell ist es aber viel sauberer als früher. Nach mehreren Choleraepidemien wird selbst auf dem Land mindestens einmal am Tag der Müll abgeholt.

Nationalgerichte

Im kolonialen Zentrum, das durch bunt gestrichene Bauten mit dunkelbraunen Holzbalkonen und verschnörkelten Eisengittern verzaubert, zeigt mir mein Vater, wo er studiert hat, bevor er nach Deutschland kam. Wir gehen in ein Restaurant neben dem Regierungspalast und essen, mit Blick auf das Ufer des gerade völlig ausgetrockneten Río Rímac und das gleichnamige Problemviertel, das Nationalgericht Ceviche: In viel Zitronensaft eingelegten Bonito, einen Fisch, der hier mit Süßkartoffeln und weißem Mais serviert wird. Dazu trinken wir Chicha morada, eine leicht herbe, köstliche Limonade aus lila Mais, Ananas- oder Quittenschalen, Zimt, Nelken, Zitrone und Zucker. Die traditionelle peruanische Küche wurde in den letzten Jahrzehnten insbesondere durch asiatische Einflüsse und moderne Techniken verfeinert und gilt in ihrer innovativen Fusion-Version aktuell als eine der interessantesten weltweit.

Am Tag zuvor hatte uns Irma, die Cousine meines Vaters, bei der wir dieses Mal wohnen und die extra zu meiner Ankunft aus dem Städtchen San Ramón rund 300 Kilometer östlich von Lima am Rande des Regenwalds angereist ist und sich rührend um uns kümmert, einen anderen Klassiker der peruanischen Küche serviert: Lomo saltado, kurz angebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln, Tomaten und Pommes Frites. Wie die meisten Frauen der gehobenen Mittelschicht kocht sie meist nicht selbst, sondern lässt ihre Haushaltshilfe beziehungsweise ihr Dienstmädchen kochen.

Irmas Haus liegt im Stadtteil Jesús María, der trotz seiner zen-tralen Lage mit seinen kleinen Märkten und Geschäften, Cafés und Restaurants, schönen Plätzen an alten Kirchen, relativ viel Grün und dem für Limas Verhältnisse gemächlichen Tempo einen fast dörflichen Charakter hat. Irma pendelt ab und zu nach San Ramón, wo sie ein Hotel betreibt.

Heimweh nach Lima

Ein paar Tage später nimmt sie uns in ihrem Wagen mit: Acht Stunden Fahrt in der Hitze durch drei Klimazonen. Die ersten Stunden sitzen wir in Limas Stau fest, dann folgen ein Stück Autobahn und gefühlt endlose Serpentinenstraßen und Schotterpisten, die uns von 0 auf 4000 Meter Höhe und runter auf 800 Meter führen.

Bei der Ankunft bin ich zwar halb tot, aber die vielfältige Schönheit Perus erschließt sich mir in San Ramón und Umgebung mit seinen Wasserfällen und der üppigen Vegetation noch einmal völlig neu. Außerdem lerne ich hier einen weiteren Zweig meiner peruanischen Familie kennen und erfahre, als ich sie nach ihren Erinnerungen an meine Großeltern frage, von Eigenarten beziehungsweise Anekdoten, die mein Vater nicht oder ganz anders erlebt hat.

Zurück in Lima, besuchen wir meine Cousine Ana und ihren Mann Pepe in ihrer winzigen Wohnung im sündhaft teuren Stadtteil Miraflores. Während wir Brot mit Biokäse vom wöchentlichen Bauernmarkt essen, läuft Deutsche Welle im Fernsehen und Ana und Pepe, die noch nie in Deutschland waren, schwärmen von der deutschen Kulturförderung und den geordneteren politischen Verhältnissen. Wir sprechen über die Immobilienblase in Peru und Deutschland, über die Korruption und das Bildungssystem, erzählen von unserer Arbeit und unserem Alltag und lachen viel.

An anderen Tagen nehmen sie uns mit ins ehemalige Fischerdorf Chorrillos, einen ärmeren, aber auch malerischen Stadtteil Limas, wo sonntags Fahrten auf bunten Booten die Küste entlang angeboten werden; und wir fahren ins einzige Naturschutzgebiet Limas, einen für Nicht-Ornithologen unspektakulären Lebensraum für 200 Vogelarten.

Durch die gemeinsame Zeit mit Ana, Pepe, Irma und einigen anderen Verwandten entsteht dieses Mal eine ganz andere Verbindung zu dem Land und diesem Teil meiner Familie. Nach vier Wochen tut es weh, sie zu verlassen. Zu Hause sehne ich mich nach frischer Ananas, Mangos und Granadillas, die in Peru unvergleichlich intensiver schmecken, nach der Sonne und der Bucht von Lima, der Lebendigkeit und Höflichkeit der Menschen und dem endlosen Grün des Regenwalds. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich ohne meinen Vater in Peru sein, aber ich werde die Menschen treffen, die ihn schon als Kind kannten.

Jeannette Villachica, geboren 1970, lebt und arbeitet als Journalistin für Kultur, Gesellschaft und Reise in Hamburg.