Von Tontafeln zum Papier, von der Blütezeit im 18. Jahrhundert zur digitalen Konkurrenz: Die Geschichte der Briefkultur.

Ein Dienstagmorgen im November. Der Briefkasten ist vollgestopft mit Papier. Darunter drei Werbeprospekte (für Bücher, Wein und ein Gewinnspiel), die Einladung zu einer Diskussion in der Akademie der Wissenschaften, ein Spendenaufruf des Vogelschutz-Komitees, eine Ansichtskarte aus Griechenland, der wöchentliche Bankauszug - und ein Zeitungsexemplar. Ein Brief im Sinne der Begriffsbestimmung von Wikipedia ist nicht dabei. Dort heißt es: "Der Brief ...ist eine auf Papier festgehaltene Nachricht, die meist von einem Boten überbracht wird und eine für den Empfänger gedachte persönliche Botschaft enthält."

Papyrus & Pergament

Am gleichen Tag registriert der "Posteingang" meines Computers dreimal so viele Sendungen: auch hier sehr viel Werbung, Veranstaltungshinweise, Verkaufsangebote. Und mehrere "Newsletter". Newsletter - zu Deutsch: Mitteilungsblatt, Verteilernachricht oder Infoblatt - haben seit einigen Jahren Konjunktur. In regelmäßigen Abständen werden sie digital übermittelt, und viele erreichen nach dem Prinzip one to many einen riesigen Empfängerkreis. Ausgehend von den USA hat sich auch hierzulande daraus ein teilweise äußerst lukratives Geschäftsmodell entwickelt.

Das Medium Brief hat eine lange Geschichte. Frühe Beispiele wurden in Keilschrift in feuchte Tontafeln geritzt und in der Sonne getrocknet. Dann folgten Papyrus und Pergament als Beschreibstoffe. Die Chinesen erfanden um 200 v. Chr. das Papier, das über die Seidenstraße nach Zentralasien und später über Nordafrika nach Europa gelangte.

Der Historiker Simon Sebag Montefiore, der eine Anthologie bedeutender Briefe der Weltgeschichte zusammengestellt hat, beschreibt die weitere Entwicklung so: "Das Briefeschreiben erreichte seinen Höhepunkt zwischen dem 15. und dem frühen 20. Jahrhundert, und das war nicht nur der Verfügbarkeit von Papier geschuldet, sondern auch den Erleichterungen bei der Beförderung und Zustellung durch Kuriere sowie der Entwicklung des Postwesens."

Lange Zeit war das Briefeschreiben elitären gesellschaftlichen Gruppen vorbehalten: Absender und Empfänger mussten des Schreibens und Lesens kundig sein. Diese Basiskompetenzen setzten sich nur im Schneckentempo durch. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung zur Gruppe der Analphabeten. Zunächst standen also vor allem die Gebildeten in brieflichem Austausch. Der Briefwechsel der Gelehrten führte zur Entstehung eines neuen Mediums: Das "Journal des Sçavans", die erste wissenschaftliche Universalzeitschrift, folgte dem Prinzip der Kommunikationsrationalisierung und erweiterte den Kreis der Adressaten. In Paris 1665 erstmals gedruckt, erscheint diese Zeitschrift noch heute.

Die Briefkultur erblühte im 18. Jahrhundert. Die Epoche der Empfindsamkeit ist charakterisiert durch einen Rückzug ins Private und durch sentimentale Gefühlspflege. Kein Zufall, dass in dieser Zeit eine neue Prosaform entsteht: der Briefroman.

Am Beginn stand der Engländer Samuel Richardson mit seinem Roman "Pamela or Virtue Rewarded" (1740), der innerhalb von nur sechs Monaten vier Auflagen erreichte und bald in andere Sprachen übersetzt wurde. Die Hauptfigur, ein tugendhaftes Mädchen, berichtet in Aufzeichnungen an ihre Eltern von ihren Erfahrungen in einem vornehmen Haushalt. Seelische Vorgänge stehen im Zentrum - ebenso wie im nachfolgenden Roman "Clarissa" (1747/48), der allerdings durch die Briefe verschiedener Personen unterschiedliche gesellschaftliche Positionen vermittelt.

Goethes "Werther"

Die neue Form fand große Resonanz: Rousseaus Liebesroman "La Nouvelle Héloïse" ist davon ebenso beeinflusst wie nachfolgende Werke von Gellert, La Roche, Schnabel, Heinse und Tieck. Österreichische Autoren und Autorinnen haben diese Romanform allerdings selten gewählt. Eine Ausnahme ist das Erstlingswerk von Marie von Ebner-Eschenbach: Sie veröffentlichte 1858 eine Serie von Briefen, die ein weiblicher Kurgast an ihren Arzt schreibt ("Aus Franzensbad. 6 Episteln von keinem Propheten").

Am meisten Aufmerksamkeit fand Goethes Jugendwerk "Die Leiden des jungen Werthers" (1774), das Schilderungen des bürgerlichen Lebens mit der Geschichte einer Seele zusammenfügt. Selten hat ein literarisches Werk eine so große Wirkung gehabt: Sie reichte von kontroversen Debatten innerhalb des zeitgenössischen Literaturbetriebs über die Imitation der Kleidung Werthers bis zur Nachahmung seines Selbstmordes wegen verschmähter Liebe. Alle Welt war im Werther-Fieber - und der Autor plötzlich in ganz Europa berühmt. In der Sozialpsychologie ist der "Werther-Effekt" noch heute präsent: So wird die Nachahmung von Suiziden bezeichnet, weshalb die Medien zur Zurückhaltung in der einschlägigen Berichterstattung aufgefordert sind.

Genial erdacht

Parallel zu seinem ersten Briefroman hat Richardson eine Art Briefsteller verfasst. Solche Ratgeber wurden seit Ende des 15. Jahrhunderts in mehreren europäischen Städten gedruckt. Der italienische Philologe Francesco Niger formuliert in einer solchen Schrift im Jahre 1502 treffend: "Der Brief ist eine Rede in Prosa, die abwesende Freunde zu anwesenden macht und sowohl zum Vergnügen wie zum Nutzen, dem öffentlichen und dem privaten, genial erdacht wurde."

Besonders eindrucksvoll ist die "Teutsche Sekretariat-Kunst", die Kaspar Stieler 1673 unter seinem symbolischen Namen als Mitglied der "Fruchtbaren Gesellschaft" veröffentlichte ("der Spate"). Mit 5.041 Seiten wird dieser Briefsteller als das umfangreichste je von einem Autor verfasste gedruckte Buch angesehen.

Der Autor, ein wahrhaft fruchtbarer Polyhistor und Privatgelehrter, engagierte sich nachdrücklich für die Durchsetzung einer einheitlichen deutschen Hochsprache. Von seinen vielen Veröffentlichungen ist "Zeitungs Lust und Nutz" als Kompendium für alle Kommunikationsberufe bis heute Pflichtlektüre.

Dass Stieler sich auch mit dem frühen Zeitungswesen befasst hat, ist nur folgerichtig: An der Wiege der ersten Zeitungen standen die Korrespondenzen der großen Handelshäuser. Sie enthielten neben privaten und geschäftlichen Mitteilungen oft auch allgemeine Nachrichten, die als "geschriebene Zeitungen" verbreitet wurden. Berühmt sind die sogenannten "Fugger-Zeitungen", die um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert zusammengestellt und verbreitet wurden.

Die Brief-Form spielte auch später in den gedruckten Zeitungen noch eine Rolle. So wurden Korrespondentenberichte gerne als Briefe präsentiert. Die "Breslauer Zeitung" etwa veröffentlichte von 1895 an fünf Jahre lang "Berliner Briefe" von Alfred Kerr: geistreiche Feuilletons über den Kulturbetrieb und das Leben in der Stadt.

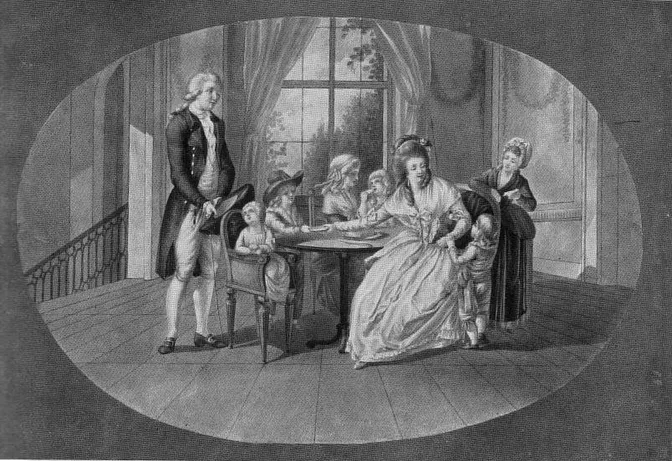

Das 18. Jahrhundert kann als Blütezeit der Briefkultur gelten. Die Zunahme der schulischen Bildung, der Ausbau des Bibliothekswesens und des Postnetzes, die Produktion preiswerten Papiers - all dies führte zur Popularisierung dieser Kommunikationsform. In bürgerlichen Kreisen gehörte das Briefeschreiben bald zum Alltag, viele Gemälde und Grafiken zeugen davon.

Überliefert aus dieser Zeit sind vorwiegend die Briefe von Potentaten und Prominenten. So sandte die österreichische Kaiserin Maria Theresia am 30. Juli 1775 ein geharnischtes Mahnschreiben an ihre damals 19-jährige Tochter Marie-Antoinette: "Dein Glück kann sich nur allzu schnell wandeln, und durch eigenes Verschulden könntest Du leicht in tiefstes Elend stürzen. Das ist die Folge Deiner entsetzlichen Zügellosigkeit, die verhindert, dass Du in jeglichen ernsthafteren Dingen Ausdauer beweist."

Der Brief rügt in kräftigen Worten das Verhalten der Tochter, die mit dem französischen König Ludwig XVI. verheiratet war. Beide wurden in der Französischen Revolution zum Tode verurteilt und endeten unter der Guillotine.

Dichter und Denker standen in regem Austausch und korrespondierten über Gott und die Welt. Allein die Briefe Goethes füllen 53 Bände. Die Briefausgabe seines früh verstorbenen Zeitgenossen Schiller umfasst sieben Bände. Der heute wenig bekannte Friedrich Heinrich Jacobi hat nicht nur zwei Briefromane veröffentlicht, sondern auch exzessiv mit den Geistesgrößen seiner Zeit korrespondiert: Die kritische Edition seiner Briefwechsel, an der seit 1981 gearbeitet wird, ist auf 30 Text- und Kommentarbände angelegt.

Brillante Briefschreiber

Briefsammlungen erscheinen nicht selten in großem zeitlichem Abstand zum Leben der Autorinnen und Autoren. Bei manchen sind die Briefe das Zentrum ihres Werkes: So bei Rahel Varnhagen (1771-1833), deren Salon lange Zeit ein zentraler Treffpunkt des literarischen Berlins war und deren Korrespondenz enormen geistesgeschichtlichen Wert hat. Oder bei Alexander von Villers (1812- 1880), der nach seiner Pensionierung als Legationsrat in Wien das letzte Jahrzehnt seines Lebens als brillanter Briefschreiber in Neulengbach verbrachte.

Große Aufmerksamkeit finden bis heute Sammlungen von Liebesbriefen, wie etwa die "Poetischen Korrespondenzen" zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan oder die kürzlich erschienene "Liebesgeschichte in Briefen" von Albert Camus und der Schauspielerin Maria Casarès, die 1.564 Seiten umfasst. Kafka schrieb bis zu drei Briefe täglich an seine Verlobte Felice Bauer. Diese Korrespondenz und auch sein Briefwechsel mit Milena Jesenská sind aufschlussreiche Zeitdokumente.

Das Briefgeheimnis, das im deutschen Sprachraum schon seit dreihundert Jahren rechtlich garantiert ist, gilt offenbar nicht für Personen der Zeitgeschichte.

Neben der privaten und vertraulichen Korrespondenz gibt es noch den Offenen Brief. Damit wenden sich die Absender bewusst an die Öffentlichkeit - häufig mit dem Ziel, die Adressaten auf dem Umweg über Medien zu einem bestimmten Handeln zu bringen. Auch diese Form hat eine lange Tradition, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt. Die Briefe der Apostel sind Teil des Neuen Testaments und werden noch heute in christlichen Gottesdiensten verlesen.

Die Zahl der Briefsendungen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Zwar verzeichnet die Poststatistik immer noch beachtliche Zahlen, aber darin sind naturgemäß auch alle Routine- und Werbesendungen enthalten. Die persönliche Kommunikation ist weitgehend ins Digitale gewandert: Chatten, Mailen und SMS-Versenden gehört für die meisten Zeitgenossen zum Alltag. Und nicht wenige begnügen sich mit der kürzesten Version aller Kurznachrichten: dem Emoji, einem Bildsymbol, das an frühe Höhlenzeichnungen erinnert.

Umso mehr ist jemand zu beneiden, der oder die einen Brieffreund, eine Brieffreundin hat, die - ganz altmodisch - noch richtige Briefe schreiben.

Literaturhinweise:

Simon Sebag Montefiore: Geschichte schreiben. Briefe, die die Welt veränderten. Klett-Cotta, Stuttgart 2021.

Annette Ludwig (Hg.): Bestseller - Briefsteller. Die Sammlung Kreim. Nünnerich-Asmus Verlag, Oppenheim 2021.

Walter Hömberg, Kommunikationswissenschafter und Publizist, war Lehrstuhlinhaber für Journalistik an den Universitäten Bamberg und Eichstätt und hat viele Jahre als Gastprofessor an der Universität Wien gelehrt.