Österreich fordert mit vier weiteren EU-Staaten die Ausweitung der internationalen Schiedsgerichtbarkeit auf die gesamte EU.

Wien/Brüssel. In einem internen Papier an das für Handelspolitik zuständige Komitee der EU-Mitgliedsstaaten plädiert Österreich gemeinsam mit vier weiteren EU-Staaten für den Erhalt von internationalen Investitionsschutzabkommen und dem damit einhergehenden Klagsrecht vor supranationale Schiedsgerichte; und zwar zwischen allen EU-Mitgliedsstaaten.

In einem sogenannten Non-Paper, einem informellen Schreiben, kritisieren Österreich, Deutschland, Frankreich, Finnland und die Niederlande die Linie der EU-Kommission, solchen bilateralen Investitionsschutzabkommen innerhalb der EU ein Ende zu setzen. "Die Delegation schlägt deshalb als mögliche Lösung ein Abkommen unter allen EU-Mitgliedsstaaten vor", steht es im Papier, das der "Wiener Zeitung" vorliegt und von den Bundesregierungen der Länder gezeichnet ist.

EU gegen EU

Der Kern solcher Vereinbarungen ist das sogenannte "investor-to-state dispute settlement", kurz ISDS, das ausländischen Firmen die Möglichkeit einräumt, vor nicht staatlichen Schiedsgerichten gegen Staaten vorzugehen. Kaum ein Punkt in den laufenden Verhandlungen zum Transatlantischen Handelsabkommen (TTIP) zwischen den USA und der EU regt so sehr auf wie dieses.

Auch die heimische Bundesregierung hat sich wiederholt kritisch zur internationalen Schiedsgerichtbarkeit geäußert, weil es nationales aber auch EU-Recht quasi aushebeln kann. In dem Non-Paper wird aber eine gegenteilige Position eingenommen. "Warum brauchen Investoren ein Spezialrecht? In der EU gibt es ausreichend entwickelte Rechtssysteme", kritisiert Alexandra Strickner von der globalisierungskritischen NGO Attac die Forderungen. Diese Form der Klagemöglichkeit stelle internationale Investoren besser als kleine Firmen und Bürger, die nicht im Ausland tätig sind und denen nur die ordentliche Gerichtsbarkeit bleibe, so Strickner.

Im zuständigen Wirtschaftsministerium verteidigt man die Forderung nach einheitlichen Investitionsschutzregeln zwischen den EU-Staaten: "Es geht nicht um eine Ausweitung der zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen zwischen allen EU-Staaten, sondern um den Vorschlag, die rund 200 bestehenden Intra-EU-BITs durch einen modernen EU-weiten Investitionsschutzmechanismus zu ersetzen. Das würde gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Europäischen Union schaffen."

Im Papier wird etwa gefordert, dass solche Klagemöglichkeiten beim Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag, beim Europäischen Gerichtshof oder beim Patentgericht angesiedelt werden. Andernfalls würden EU-Investoren gegenüber Investoren aus Drittstaaten, so etwa im Rahmen von TTIP, wenn es zu einer Einigung kommt, benachteiligt, weil ihnen nur die nationale und die EU-Gerichtsbarkeit bleibe.

Diese Forderung steht im krassen Gegensatz zur Linie der Kommission, solchen Abkommen auf EU-Ebene ein Ende zu setzen, weil es ja ein umfassendes Unionsrecht und in den Mitgliedsstaaten ausreichend entwickelte Rechtssysteme gibt.

EU-weit gibt es derzeit 190 Investitionsschutzabkommen, sogenannte intra-EU BITs, zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten. Der überwiegende Teil von ihnen wurde zwischen westeuropäischen und osteuropäischen Ländern geschlossen. Sie wurden großteils in den 90ern unterzeichnet. Westeuropäische Firmen sollten ihre Investitionen so gegen staatliche Willkür in den damals noch instabilen Ländern des ehemaligen Ost-Blocks absichern.

Damit geht auch ein ungleiches Machtverhältnis zuungunsten der osteuropäischen Mitgliedsländer einher. Laut einer Untersuchung des Transnational Instituts basieren 65 Prozent der Klagen vor internationalen Schiedsgerichten gegen osteuropäische Länder auf intra-EU BITs.

Staatsbetriebe gegen Staaten

Österreich allein hat 60 solcher Abkommen geschlossen, vor allem mit Ländern aus Osteuropa. Mit Deutschland etwa nicht. Der heimische Bestand an Direktinvestitionen im Ausland beträgt 123 Milliarden Euro - rund die Hälfte davon in Zentral- und Osteuropa. Laut der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) sind heimische Firmen in 14 Fällen gegen andere Staaten vor ein internationales Schiedsgericht gezogen. Und von ihrem Klagerecht haben auch teilstaatliche Konzerne gebrauch gemacht.

Die OMV hat etwa im Vorjahr eine Klage gegen den türkischen Staat vor dem International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington wegen des Scheiterns der Nabucco-Gaspipeline eingebracht. Die Casinos Austria verlangen von Argentinien wegen Lizenzentzugs in Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen 250 Millionen Dollar Schadenersatz. Und der Holz-Riese Schweighofer hat der rumänischen Regierung zumindest mit einer Klage vor einem internationalen Schiedsgericht gedroht, sollte diese ihre Umweltschutzgesetze verschärfen.

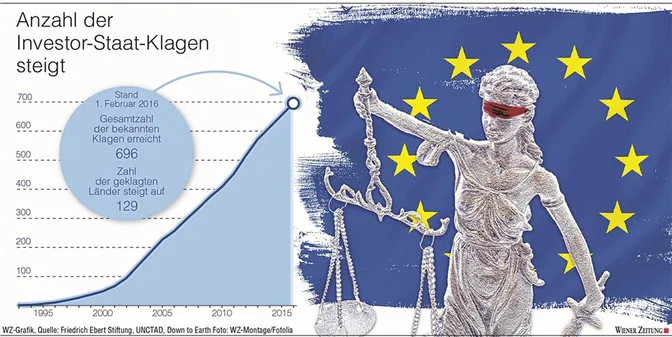

Das internationale NGO-Netzwerk "Seattle To Brussles" beklagt, dass private Investoreninteressen vor gesellschaftliche und umweltpolitische Interessen gestellt werden und so die Gesetzgebung einzelner Staaten beeinflusst werden. Tatsächlich sind die Schiedsverfahren in den vergangenen Jahren explodiert. Insgesamt sind laut UNCTAD die Klagen weltweit auf mittlerweile 696 gestiegen. Allein 2015 wurde 70 Mal geklagt; 1995 lediglich drei Mal. Und: Immer öfter geraten auch Industriestaaten ins Visier der Kläger. Der schwedische Atombetreiber Vattenfall klagt etwa Deutschland im Zuge des Atomausstiegs an.

Dass die Verfahren steigen, liegt auch daran, dass sich der Erfolg herumspricht, die Verfahren sehr diskret ablaufen und es keine Berufungsmöglichkeiten gibt. Und sie sind ein überaus lukratives Geschäft für international tätige Anwaltskanzleien, die Honorare von um die 1000 Dollar pro Stunde verrechnen. "Diese Kanzleien gehen proaktiv auf Unternehmen zu", so Strickner.

Sollte die internationale Schiedsgerichtbarkeit in der gesamten EU zur Anwendung kommen, könnten EU-Investoren jederzeit gegen EU-Staaten unter Umgehung ihrer nationalstaatlichen Rechtssysteme vorgehen.